* * *

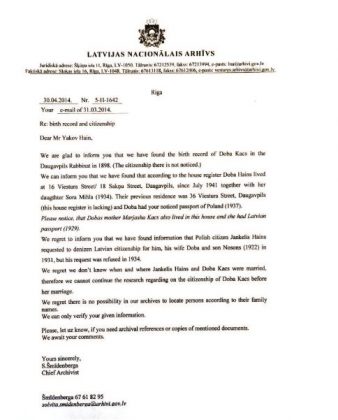

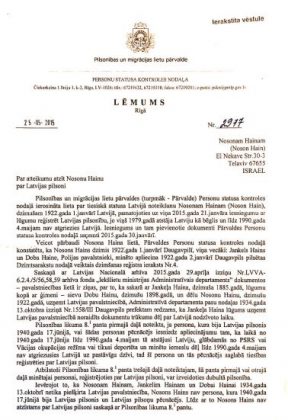

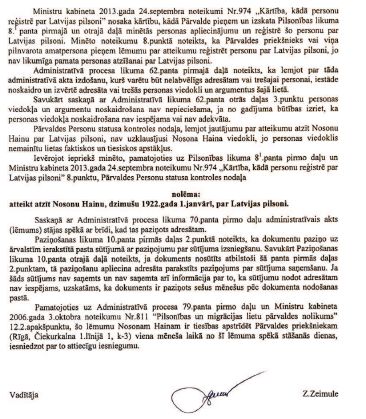

Носон Яковлевич никак не мог принять и понять решение латвийских властей. Ему отказали в гражданстве под предлогом, что, будучи в 1931 году польским подданным, его отец Янкель подал прошение на получение латвийского гражданства для него самого, его жены Доры и сына Носке — и тогда, в далёкие тридцатые годы прошлого столетия, всей семье Янкеля уже было отказано в этом. Носон Яковлевич решил бороться и принялся срочно писать обращения властям Латвии. Он, который столько сделал для этой страны. Он, который прекрасно знал латышский язык. Он, который воспитал в Латвии плеяду чемпионов. Он, который впитал с детства запахи и вкусы родной Латвии. Он, выбившийся из простой еврейской бедной семьи в заслуженного деятеля и уважаемого человека, — и он не будет гражданином Латвии?!

Носон Яковлевич обнаружил в старых архивах, что даже его бабушка, мать Доры, была гражданкой Латвии, его жена Ида Натановна была гражданкой Латвии, его сын и внуки получили гражданство — а он, единственный из всей семьи, похожий на латыша, — он не гражданин Латвии?

Носон Яковлевич стал нервным и раздражительным, похудел, потерял аппетит и постоянно потел. Правда, лето 2015 года было очень жарким, — жарким, страстным и быстротечным. Дни сгорали, как будто в огне, за ними следовали короткие душные ночи, — и так же стремительно, как во сне, лихорадочно уносились недели.

В августе Носон Яковлевич, как и каждый год, поехал в санаторий в Латвию, пытался в Риге попасть на приём к начальнику департамента, ответственного за выдачу гражданства иностранцам, подавшим соответствующие прошения, — но всё было напрасно. Никто не хотел выслушивать девяностотрёхлетнего человека, которому приспичило стать гражданином Латвии именно сейчас. Латвия не отвечала взаимной любовью Носону Яковлевичу — и может поэтому он любил и желал её так страстно! Он вернулся в Израиль в сентябре совершенно измученный и больной. Август сгорел для него незаметно, сентябрь догорал, и вместе с ним и Носон Яковлевич.

По ночам ему снилось, что он снова мальчиком играет в хоккей, он — Носке — всегда побеждает, и не существует ничего невозможного, ничего трудного; все его любят, но особенно мама, которая с восхищением смотрит на него, когда он забивает решающую шайбу в ворота соперников. Он просыпался весь в поту, сердце стучало и кричало от волнения в груди, и, пошатываясь от ночной слабости, Носке подходил к окну, созерцая, как свет звёзд течёт по деревьям парка напротив дома. Затем возвращался в кровать досыпать очередную ненужную ночь. С чувством тоски и подавленности Носон Яковлевич просыпался по утрам. Глаза его, тяжёлые и опухшие, вперялись в жёлтый деревянный шкаф крошечной спальни, и он постепенно влезал в очередной ненужный день жаркого сентября.

Одним утром, более жарким и влажным, чем обычно, Носон Яковлевич посмотрел в зеркало, увидел измождённого, исхудавшего старика. «Я болен, — внезапно сообразил он. — Я тяжело болен, — повторил он сам себе и успокоился. — Теперь надо лечиться, а это я умею. Лечиться — значит бороться за жизнь».

* * *

В лагере Штуттгоф Дора и Сарочка работали в прачечной, занимались шитьём и уборкой лагеря и бараков. К счастью, их не отобрали ни для опытов в больнице, ни для публичного дома, в котором, в основном, работали польки, немки и русские женщины.

Время от времени происходила очередная селекция узников: наиболее слабых и больных посылали в газовые камеры — в маленький, уложенный красным кирпичом домик. Сарочка уже знала его предназначение, но ничего по этому поводу не говорила. Она повзрослела и выросла, в свои 10 лет выглядела старше, что очень заботило её мать. При каждой селекции она, по настоянию матери, всегда смотрела в землю, чтобы не вызывать интереса эсэсовцев, которые одним движением руки посылали заключенных на смерть.

В одну из таких селекций была послана в газовую камеру Светлана, пожилая женщина, встретившая Дору и Сарочку в день их прибытия в лагерь. Поняв свою участь, та кивнула прощально головой и безропотно двинулась в колонну смертниц.

Был ранний, по-зимнему холодный вечер, на чистом, без облачка, небе сияла луна. Лёгкий лёд затянул лужи после вчерашнего дождя. Обессиленные женщины молчаливо стояли в двух колоннах: одним предстояло умереть через несколько минут, другим — временно подарена жизнь. Голодная, ужасающая, но всё-таки жизнь.

Утром 25 января 1945 года узников всего лагеря вывели из бараков и вновь распределили на две колонны. Как обычно, и на этот раз Дора с дочкой попали в колонну более молодых и здоровых женщин. Их колонне объявили, что они покидают лагерь и переходят на новое место работы. Так началась эвакуация, которая получила затем название «марша смерти».

Заключенные, сопровождаемые эсэсовцами, передвигались пешком в западном направлении. С наступлением темноты движение останавливалось, и люди ложились на землю, окружённые вооружённой охраной с собаками. Наутро часть узников оставалась лежать мёртвыми, остальные поднимались и шли дальше, навстречу своей судьбе. Издалека уже слышались звуки взрывов, линия фронта была недалеко, и надежда на скорое освобождение придавала силы несчастным.

Ранним дождливым утром в начале февраля 1945 года Дора и Сарочка лежали, обнявшись, и при команде

«вставать», Дора прошептала дочке: «Лежи, не двигайся». Немцы уже не обращали внимания на мёртвых, и вскоре колонна удалилась. Они поднялись и направились к лесу по направлению к дому, стоявшему на опушке. Дом оказался пустым и недавно покинутым. Дора нашла одежду и еду в кладовке. Они помылись, переоделись, выбросив полосатую одежду, поели и заснули — впервые свободные, но ещё не ощущавшие спокойствия или радости от удавшегося побега…

* * *

Носон Яковлевич обратился к своему лечащему врачу, приятной женщине румынского происхождения, с которой дружил много лет. Его лучезарная энергия всегда поражала врача, которой приходилось иметь дело со многими пожилыми пациентами, но таких людей она не встречала: за тридцать лет их знакомства — ни одной жалобы или нытья при прохождении тяжёлых онкологических процедур или послеоперационных осложнений. Он шутил, улыбался, приободряя её в самых тяжёлых моментах жизни. Доктор и сама перенесла онкологическую операцию и процедуры, — поэтому они понимали друг друга с полуслова.

На этот раз она послала своего любимого пациента на самые обширные обследования: результаты были обнадёживающие, ничего плохого не было найдено ни в анализе крови, ни в рентгене. Однако, Носон Яковлевич продолжал худеть и шутил, улыбаясь врачу:

— Если всё так хорошо, то почему же мне так плохо? Давайте анализы похуже, а самочувствие получше, доктор, — не раз говорил он.

Новый 2016 год Носон Яковлевич встречал в кругу друзей, ветеранов войны, которым было за 80. Он плясал и пел, как обычно, но чувство тоски и подавленности не оставляли его. В полночь, после традиционного тоста за Новый год, друзья выпили за здоровье Носке, которому первого января 2016 года исполнилось 94 года.

На следующее утро сын с внуками приехали поздравить отца и дедушку. Увидев тощую, поникшую фигуру любимого деда, внучка Дора обняла его, скрывая навернувшиеся слёзы.

— Ты похудел, дедушка, — прошептала она ему на ухо.

— Похудел, только кожа и кости остались, словно из концлагеря вышел. Только врачи говорят, что анализы прекрасные, — горько улыбнулся Носон Яковлевич.

— Ну, мышцы у тебя тоже остались, как обнимаешь, так кости трещат у меня, так что не прибедняйся, — пытался обнадёжить сын Яков.

Потом ещё посидели, выпили вина, и вдруг Яков заявил:

— Поехали к нам домой, а завтра я тебя в больницу на полное обследование отправлю. Одного тебя здесь не оставлю.

— Хорошо, — неожиданно согласился Носон Яковлевич, — только хочу письмо премьер-министру Латвии дописать, насчет гражданства моего.

— Завтра допишешь, а сейчас соберёмся и поедем, — решительно заключил Яков.

Отец не возражал, очевидно, чувствовал себя совсем плохо. Они собрались, взяв только необходимую для больницы одежду и медицинские документы. Выходя из квартиры, Носон Яковлевич остановился, повернулся, обвёл взглядом салон своей бедной квартиры, удовлетворился виденным и негромко сказал сыну:

— Хороша квартирка, сказал бы даже, прекрасная квартира, тебе в наследство останется, — и двинулся вслед за Яковом.

* * *

Дора с Сарочкой скрывались в заброшенном доме больше месяца. В подвале и в кладовой они нашли много еды — хозяева были запасливыми, а местные мародёры, очевидно, ещё не добрались до этого дома. За проведённое там время они отдохнули, поправились. Картошка с морковью, сушеные грибы и консервы с мясом казались деликатесами. Сарочка округлилась и ещё подросла, и Дора с любовью и восхищением поглядывала на неё. Они, словно сговорившись, не обсуждали ни будущее, ни прошлое, жили настоящим, почти не разговаривая, проводя большинство времени во сне, приготовлении пищи и уборке.

Линия фронта приближалась, грохоты взрывов слышались всё громче, и как-то поутру в дом ввалились двое солдат с автоматами наперевес. Дора и Сарочка проснулись от шума и вскочили с кровати в ночных сорочках. Черноволосая, растрёпанная Сарочка, блестя огромными чёрными глазами, всматривалась в незнакомых солдат, а её высокая статная мать, с орехово-седыми волосами и задумчивым выражением голубых глаз смотрела сквозь солдат через открытую дверь на блестящие лучи солнца, которые легли на окружавшие дом деревья.

— Смотри, какие птички нам попались, Коля, — проговорил по-русски невысокий рыжий солдат, нагло разглядывая полуодетых женщин.

— Вы кто такие, как попали сюда, вы — польки, местные? — наводя на Дору автомат, отрывисто спрашивал Коля, высокий смуглый парень лет двадцати пяти.

— Мы из концлагеря Штуттгоф, убежали от немцев, — спокойно по-русски ответила Дора.

— А, жидовочки, евреечки, сарочки, — скороговоркой проговорил наглый рыжий.

— Я — Сарочка, а мама моя — Дора, — наивно произнесла девочка, инстинктивно прижимаясь к матери.

— Ладно, хватит разговоров. Петр, зови командира, скажи, что здесь чисто, сможем обосноваться, — приказал Коля рыжему.

— Сам иди и зови, я хочу здесь сарочек посторожить. Смотри, какие ноги длинные у них, и глазки горят. Таких пташек я тебе не оставлю.

— А ну пошёл отсюда, рыжий чёрт, а то хуже будет, — крикнул высокий смуглый Коля и навёл на него автомат.

— Ладно, ладно, ты что, с ума сошёл, из-за баб на меня, боевого соратника, автомат наводишь, — пробурчал Петр, повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Коля взглянул на Дору и мягко проговорил:

— Не бойтесь, мы советские разведчики, сейчас наш командир придёт, и всё образуется. А вы и правда очень красивая, совсем на еврейку не похожа.

— Одеться можно? А то неудобно как-то, — сказала Дора.

— Подождём вместе командира, тогда оденетесь, — ответил Коля, явно наслаждаясь возможностью безнаказанно разглядывать чужих полуодетых женщин.

Минут через пять в дом вошёл командир, и за ним ещё пять солдат, вместе с рыжим наглецом.

— Что такое, почему раздеты? — строго спросил офицер, глядя на Дору и переводя взгляд на своего солдата.

— Товарищ капитан, так их застали в таком виде. Мы же не знаем, может, шпионки, может, оружие у них припрятано, вот и ждал вашего прибытия.

— Марш одеваться, что за безобразие такое? — повысил голос капитан. — А ты, Кирилл, постереги их, смотри, чтобы оружия никакого и впрямь не вытащили, — приказал он маленькому, тщедушному и конопатому солдатику.

— Так точно, товарищ капитан, — радостно ответил тот, принимая важный вид. — Идите, девушки, одевайтесь, — продолжил конопатый, наводя на них автомат.

— Автомат-то убери, Кирюша, а то ещё пристрелишь по ошибке; больно красива жидовочка, что мы без неё ночью делать будем, — со смешком проговорил рыжий Петька.

— Да молчи ты, рыжий черт, разболтался здесь, — пригрозил капитан, но добродушно улыбнулся скабрёзной шутке.

Дора с дочкой забрали одежду и вышли в другую комнату. Кирилл поплелся за ними, но остановился у двери и пробурчал себе под нос: «Вдруг у них там оружие? Возьму и войду сейчас». Но постеснялся и только выкрикнул: «Эй, вы там, девушки, побыстрее, а то я войду». Через две минуты Дора и Сарочка вышли, одетые в мешковатую одежду бывших хозяев дома…

* * *

…Носона Яковлевича поместили в ортопедическое отделение больницы. Так как анализы у него были прекрасные, и ни одно отделение не соглашалось его принять, то пришлось искать знакомых врачей, которые помогли бы с приёмом в больницу. Приятель сына, Алик, ведущий хирург-ортопед, позаботился о том, чтобы все возможные проверки, снимки и новые анализы проводились как можно быстрее.

Сын и внуки навещали Носона Яковлевича каждый день, настроение в больнице у него было приподнятое. Он ожидал положительного ответа на убедительное письмо, которое послал премьер-министру Латвии.

На вопросы сына, зачем ему латвийское гражданство в его возрасте, — отец упрямо отвечал:

— Мне надо, мне положено. Я еще и пенсию буду из Латвии получать, я там всю жизнь проработал, всего добился — и этого добьюсь!

— У тебя же деньги есть, зачем тебе ещё? И гражданство Израиля есть. Это родина, которая защищает от тех, кто хочет нас уничтожить, — утверждал Яков, но отец только махал рукой, показывая таким образом полное пренебрежение к мнению любимого сына.

День за днём Носон Яковлевич проходил процедуры и проверки, возвращаясь в свою палату, в кровать, которая находилась около окна. Январь 2016-го выдался сухим, и Носон Яковлевич наблюдал бессонными ночами, как бледная луна ныряла в светлые облака и звёзды блестели, освещая террасы горы Кармель.

По прошествии двух недель он стал каждодневно спрашивать своего сына, получен ли ответ от латвийского премьер-министра. Он рассказал всему персоналу отделения о своём желании стать гражданином Латвии, о том, что получил письмо домой от самого Владимира Путина, который лично благодарил его, Носона Яковлевича, за отвагу, проявленную в боях под Москвой. А также читал свои стихи, посвященные семье и событиям Великой Отечественной войны. Особенно любил читать стихотворение «Я по войне прошёл солдатом», подчёркивая, что был офицером, а не простым солдатом, а затем становился в позу актёра и с пафосом, дрожащим голосом декламировал:

Я по войне прошёл солдатом,

И на последнем рубеже

Победу встретил в сорок пятом

На Красной площади в Москве.

Она пришла в начале мая,

Цвели сады, цвела сирень,

И мы друг друга обнимали,

Роняя слезы в этот день.

Мы фронт, окопы вспоминали,

Смертельно-огненный рассвет,

Нас по тревоге поднимали

Под вой запущенных ракет.

Сердца болели от печали

За тех, кто в яростном бою

В конце войны или в начале

Сложили голову свою.

Ещё у многих ноют раны,

Следы давно минувших лет,

И вспоминают ветераны

Всех тех, кого сегодня нет.

И пусть покоятся не близко —

Я их найду в любом краю

И у подножья обелисков

Седую голову склоню.

Пока я жив, пока я в силах,

И не погас огонь в груди,

Спешу зажечь на их могилах

Священной памяти огни.

Носон Яковлевич написал это стихотворение в возрасте 91 года, и своим искренним чтением и внушительным присутствием как бы приближал события тех дней к нашему времени. Закончив чтение, он обессиленно садился на кровать, поглаживая распухшие ноги.

Русскоговорящие сёстры, работающие в отделении, со слезами на глазах хлопали в ладоши после его выступления, каждая из них потом долго вспоминала о своих родственниках, воевавших или погибших во время той бесчеловечной войны.

* * *

Советские разведчики во главе с капитаном расположились в доме, а затем задремали от усталости, кто в кроватях, кто прямо на полу, подложив под голову полушубок или свёрнутое одеяло, найденное в доме. На дозоре стоял Коля, потом его сменил Кирилл.

Дора приготовила в огромной кастрюле суп из овощей и консервированного мяса, но едоков пока не нашлось: все бойцы, кроме дозорных, спали.

К полудню солдаты стали просыпаться. Капитан собрал всех бойцов вокруг стола, раскрыл карту и начал давать задание… После этого разведчики съели суп и поблагодарили Дору с Сарочкой.

— В девять вечера все должны вернуться в дом, — приказал капитан. — Завтра поутру выходим отсюда. — А вы, женщины, ждите здесь, никуда не отлучайтесь, — строго добавил командир.

— Я не женщина, я девочка, мне всего десять лет, — внезапно тонким голосом, блестя чёрными глазами, сказала Сарочка.

— Неважно, ждите нас здесь! — с досадой прикрикнул капитан.

Весь день шёл мелкий, моросящий дождь. К вечеру ветер усилился, над мокрой землёй шумели деревья, тьма властвовала в лесу. Звёзды были потушены растёкшимися чёрными чернилами туч. Дора с Сарочкой примостились на кухне, попивая теплый чай, когда в дом вошли, скрипя и постукивая сапогами, смуглый Коля и рыжий Петр. Вымокшие до нитки солдаты скинули с себя полушубки и стали греться около горевшей печи.

Рыжий скинул с себя гимнастёрку, остался в майке и, повернувшись к Сарочке, сказал:

— Принеси мне чаю горячего, а то я никак согреться не могу.

Сарочка взглянула на мать, та утвердительно кивнула головой, и она, наклонив самовар, налила в жестяную кружку горячего чая. Потом, приблизившись к рыжему до безопасного расстояния, протянула руку в направлении солдата. Петр взял кружку двумя руками, запрокинул свою курносую поросячью голову и захохотал:

— Хороша, хороша девочка, — буркнул он, придвигаясь к Сарочке. — Хочешь чаёчку из моих рук? — Капли пота выступили у него на лбу.

Рыжие, мокрые волосы торчали во все стороны. Он быстро поставил кружку на стол, чуть присел и обнял опешившую девочку за бедра, приподнял её, повернулся и, сделав два шага вперёд, прижал её крепко к стенке.

— Отпусти, отпусти, — закричала Сарочка и принялась с силой молотить его по конопатому носу. Кровь потекла у него из ноздрей прямо в перекошенный от злобы рот.

— Ах ты, сучка жидовская, — отрывисто сказал рыжий, — сейчас ты у меня получишь…

Он опустил Сарочку на пол, схватил за грудь и резким движением порвал ветхую рубашку вместе с белой маечкой под ней. Затем, схватив девочку руками за плечи, стал сдирать с неё остатки одежды, сильно прижимаясь коленом между ногами Сарочки.

— Мама, мамочка, — закричала девочка. Этот крик вывел Дору из оцепенения. Она обвела взглядом вокруг себя, словно ища помощи, потом схватила большой кухонный нож, подскочила сзади к рыжему солдату и всадила ему нож глубоко между лопатками.

— Ох, ох ты какая, — оглядываясь назад и медленно сползая на пол, прохрипел Пётр. — Коля, что же ты, Коля, — прошептал свои последние слова рыжий солдат.

Смуглый Коля, до этого с видимым удовольствием поглядывающий на Петины проделки, вскочил, схватил автомат и длинной очередью прострочил спину Доры, а затем грудь и живот Сарочки. Он стрелял, как одержимый, пока у него не кончились патроны.

Сарочка с Дорой лежали окровавленные на рыжем, а смуглый солдат, отбросив в сторону автомат, уселся на табурет и, покачиваясь, схватился за голову.

За окном стоял страшный вечер, как чёрная колонна. Ветер и мокрый лес коченели, земля была залита сумрачным сиянием вышедшей из-за туч луны. На полу в кухне лежали две еврейские женщины и рыжий советский солдат…

* * *

После колоноскопии у Носона Яковлевича поднялась высокая температура. Проверка прошла успешно, но температура не спадала. Анализы показали заражение крови, а антибиотики пока не помогали. Носон Яковлевич таял на глазах. При очередном визите сына, он спросил слабым голосом без особой надежды:

— Ответ из Латвии не пришёл случайно?

— Да, сегодня пришёл, — глядя отцу прямо в глаза, ответил Яков. — Ты получил латвийское гражданство, — продолжил, улыбаясь, сын.

— Правда, пришло письмо, не обманываешь меня? — Носон Яковлевич впился взглядом в глаза сына.

— Хочешь на конверт посмотреть? — проговорил Яков, вытаскивая конверт из внутреннего кармана пиджака.

— Не надо, — с облегчением сказал отец и закрыл глаза. Он почувствовал теплую радостную волну, которая окатила его и подталкивала вперёд в скольжении по льду в центре хоккейной площадки. Носке с лёгкостью обвёл соперников, приблизился к воротам, замахнулся и мощным щелчком забил шайбу между ногами вратаря. Мелькнула мысль: «Почему не в „девятку“? — Вроде должен был в „девятку“ забить». Но мысль эта сразу растворилась в пушистом свете голубых глаз матери, с восхищением смотревшей на своего героя — Носке…

Носон Яковлевич скончался на следующий день, так и не приходя в сознание. Его сын долго сидел в больнице около кровати покойного отца, потом резко встал, вытащил из внутреннего кармана пиджака пустой конверт, порвал его на мелкие кусочки и выбросил в мусор…