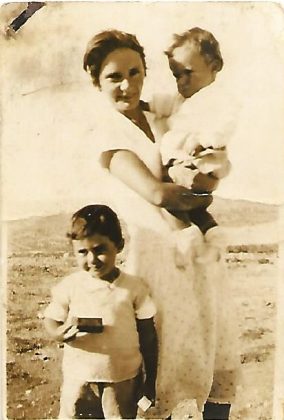

Геннадий (Гидеон) Хариби родился в подмандатной Палестине, откуда в 1931 году его семья была депортирована англичанами из-за активной коммунистической и сионистской деятельности его отца — Иерхамиэля Лукачера-Хариби (об этой семье мы рассказывали в очерке Рады Бухман "Рива и Лука из Верхней Галилеи"). Вторую мировую войну он встретил в СССР еще подростком. А спустя 59 лет вернулся в страну, где родился

Петр ЛЮКИМСОН

Фото из семейного архива

— Геннадий, вы помните первый день войны?

— Разумеется. До мелочей. Мы с мамой и старшим братом Витей тогда жили в Орле. Мне было около 14 лет. В воскресенье, 22 июня, как обычно пошли на утренний сеанс в кино, давали американский фильм "Большая игра". А когда вышли из кинотеатра, увидели множество людей, столпившихся у репродукторов. Причем репродукторы висели там, где раньше их никогда не было, — видимо, их установили только что. Дальше все, как в кино: знаменитая речь Молотова о начале войны, которая, конечно же, произвела огромное впечатление. На следующий день во всех магазинах продукты раскупили подчистую. И все же тогда казалось, что до Орла война не докатится. А мы как раз собирались переезжать на Кавказ, в Георгиевск.

— Почему именно в Георгиевск?

— Это долгая история. Дело в том, что в 1931 году англичане депортировали нашу семью из Палестины из-за активной коммунистической и сионистской деятельности моего отца — Иерхамиэля Лукачера-Хариби. К тому же в этот период Коминтерн призвал: "Коммунисты всего мира, вперед, на стройку социализма в первом в мире государстве рабочих и крестьян". Впоследствии большинство этих энтузиастов были расстреляны или посажены в тюрьмы. В СССР мы прожили несколько замечательных лет, пока отец преподавал марксизм-ленинизм в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Но в 1936 году отца арестовали и отправили в Соловецкий лагерь. Там он занимался лесосплавом, стоя по колено в ледяной воде, в результате сильно повредил ноги и заработал другие болезни. В 1941 году его как раз освободили, и он добился из-за больных ног права жить на юге, в Георгиевске. Устроился кладовщиком на большую базу, тут же сообщил об этом матери, и летом 1941 года мы выехали к нему для воссоединения семьи.

— Но Георгиевск в итоге был оккупирован…

— Да. Но еще прежде, в мае 1942 года, отца, несмотря на состояние здоровья, призвали в армию. Мы получили от него несколько писем с фронта, а потом пришло сообщение о том, что он пропал без вести. Где и при каких обстоятельствах, мне неизвестно.

— Вы пробовали выяснить?

— Разумеется. Я десятки раз слал запросы в архив министерства обороны и каждый раз получал ответ, что отец в списках погибших не значится, и никаких иных сведений о нем нет. Но в его последнем письме, датированном августом 1942 года, была фраза: "Нас посылают туда, откуда почти никто не возвращается". Думаю, речь шла о Сталинграде — именно туда в те дни подтягивались огромные силы. Тогда же, в августе 1942-го, немцы стали приближаться к Георгиевску, и началось массовое бегство из города. Железная дорога была разбомблена, поэтому тот, кто мог, уезжал на машинах или подводах. Первыми бежали чиновники и партийные функционеры, так что советская власть в городе в одночасье кончилась, и начался хаос. Мы не сумели найти подводу и пошли пешком, взяв с собой два килограмма фасоли, немного хлеба и ватные одеяла, чтобы на них спать. Одеяла быстро намокли, стали неимоверно тяжелыми, и их пришлось бросить. Мы решили двинуться в Астрахань, но встретившиеся по дороге мужики отговорили, сказав, что там скоро будут немцы. Поэтому пошли в Махачкалу. Шли долго, около месяца.

— Чем вы все это время питались?

— Что называется, подножным кормом: рвали все, что попадалось по пути, — кукурузу, яблоки, пшеницу. Было голодно. Но голод — далеко не самое страшное. В 1942 году в тех местах стояла аномальная жара, за сорок градусов. Мы были в сандалиях, потом шли босиком, но нас с братом защищали от солнца холщовые брюки, а у мамы так обгорели ноги, что она больше не могла идти.

И тут случилось чудо: под Моздоком, где уже шли тяжелые бои, мы встретили зампредседателя еврейского колхоза, очень энергичную женщину, орденоносицу, которая ехала на телеге с дочерью и племянницей, нашими с Витей ровесницами. Новая знакомая явно была в растерянности, не знала, что делать дальше. Она рассказала, что вместе с чабанами перегоняла колхозное стадо, но во время бомбежки чабаны разбежались, значительная часть животных смешались с другими стадами, у нее остались всего сто коров и семьсот овец, но и их некому гнать. И тогда я сказал, что мы с братом готовы помочь ей перегнать стадо при условии, что мама поедет с ней на телеге. Телега эта, кстати, была полна самой разной еды.

Так мы стали пастухами, хотя это было очень нелегко: животные чувствовали, что их гонят новички, и часто отказывались повиноваться. И все же мы справлялись. В те дни по Моздокской степи тысячи колхозов и совхозов перегоняли огромные стада, наше по сравнению с другими было совсем маленьким.

Вот так благодаря этой женщине мы добрались до Махачкалы и стали думать, как теперь попасть в Баку. На пароходе невозможно, эвакуация по железной дороге осуществлялась организованно, таких, как мы, одиночек, в поезда не пускали. В конце концов, мы влезли на платформу, груженную рельсами. Расстояние от Махачкалы до Баку небольшое, но из-за бомбежек и прочих проблем на пути мы ехали несколько дней. Спали на рельсах, для этого их надо было крепко обхватить, чтобы ночью не соскользнуть и не оказаться выброшенным с платформы.

— Вы надеялись остаться в Баку?

— Нет, нашей целью было добраться до Урала, где жила мамина сестра. Баку был переполнен, десятки тысяч людей ночевали на бульваре, но советская власть в городе действовала. Работали эвакопункты, на которых выдавали еду. Однако на пароходы, идущие в Красноводск, попасть было очень непросто. Давка была жуткая. Мы пропустили пять или шесть судов, а потом Витя сказал, что попытается пробраться на палубу один, а мы с мамой пойдем следом. В результате пароход, на который пробрался брат, мы пропустили, прорвались на следующий. Он был переполнен и мог потонуть в любой момент. Да еще и буря началась, вся палуба была залита рвотой и испражнениями, вонь стояла страшная. Но мы добрались до Красноводска, а затем на поездах — до Сысерти, где жила тетка. Тогда Сысерть была еще не городом, а поселком, знаменитым, прежде всего, тем, что в ней жил и творил сказочник Бажов. Добравшись до тетки, мы первым делом спросили, где Витя. Но она понятия об этом не имела: брат до нее не доехал…

Мы прибыли в Сысерть в конце 1942 года, и мать стала требовать, чтобы я немедленно пошел в школу — заканчивать седьмой класс. Но я заявил, что в таких обносках, какие у меня остались, я в школу не пойду — стыдно, лучше устроюсь на работу. И пошел на оборонный завод. Стал учеником токаря, а вскоре токарем. Сначала делал минометные снаряды, а с 1944 года — детали для некоего "почтового ящика", под номером которого, как я узнал позже, скрывалось учреждение, занимавшееся созданием атомной бомбы.

— Сколько длился ваш рабочий день?

— Двенадцать часов: с шести утра до шести вечера. За это я получал еду — кашицу из кормовых культур и 800 граммов хлеба в день. Это только кажется, что 800 г хлеба много: когда у тебя растущий организм, и ты работаешь физически, этого не хватает. Один раз я взял хлеба на три дня вперед, то есть 2,4 кг, и в течение смены, откусывая кусочек за кусочком, не заметил, как съел все. Правда, в 1944 году паек заметно увеличился и улучшился: мы стали получать продукты, поступавшие по ленд-лизу.

Было за это время и много чего другого. Как-то раз нас послали заготавливать дрова, а так как валенок у меня не было, я отморозил ноги, и врачи лишь чудом спасли мне пальцы. Шапки нормальной у меня тоже не было, и я больше двух лет ходил по уральским морозам в кепке. Валенки тогда стоили 15.000 рублей, шапка — 8000, и все это вместе с ватником появилось у меня только к концу войны. Но не благодаря зарплате, которой, по сути, не было, а потому, что мы с мамой перепродавали хлеб на рынке.

В 1944 году у нас в семье случилась большая радость: объявился Витя. Оказывается, в Красноводске он попал в облаву, а поскольку он был низкорослым, его приняли за мальчишку-беспризорника и отправили в детдом на Памир, откуда ему долго не разрешали писать письма.

— Как вы узнали, что война окончена?

— Это произошло в ночь на 9 мая. Я работал в ночную смену. Где-то в четыре утра в цех вошла женщина. Часовой попытался преградить ей путь, но она оттолкнула его и прокричала: "Германия капитулировала! Победа!" И тут началось нечто неописуемое…

— Все стали плясать?

— Наоборот, захлебывались в рыданиях. Своего рода массовая истерика. Не было в цехе почти никого, у кого кто-то не погиб на войне. Очень многие из подростков, с которыми я начинал работать, уходили на фронт, и через какое-то время на них приходили похоронки. Мы всех их, разумеется, помнили. Хорошо, что электрик догадался вырубить в цеху электричество, чтобы никто не попал под работающий станок. Так что всеобщий плач раздавался в абсолютной темноте…

…Так начиналась мирная жизнь Геннадия Хариби, которому предстояло пройти долгий трудовой путь, дослужиться до начальника отдела подготовки производства треста Сибнефтехиммонтаж в Омске, а в 1990 году репатриироваться, точнее, вернуться в Израиль, где он родился в 1927 году. Здесь он написал замечательную книгу о своей непростой судьбе — "История еврейского мальчика. 1930-1945".

— Геннадий, что такое для вас День Победы? Праздник?

— Безусловно, великий праздник, который я отмечаю каждый год.

— А ваши дети?

— Дети? Сын, который живет в России, конечно, празднует. А дочь моя в Америке, и, честно говоря, не знаю, празднует ли она этот день. Думаю, что нет. Надо будет спросить…