Автор книги "17 мгновений советской разведки" предлагает вниманию наших читателей дополненный вариант главы о старшем брате Якова Свердлова, крестнике Максима Горького и прославленном генерале французской армии

Александр ШИРОКОРАД

Фото: Wikipedia / Общественное достояние

В Нижнем Новгороде на центральной улице Покровке над небольшим домиком под № 8 сохранилась старинная вывеска: «Скоропечатная и гравёрная мастерская М.И.Свердлова».

Там с 1881 года находилась мастерская Моисея Израилевича Свердлова. В мастерской первоначально жила его семья, пока в 1896 году Моисей Израилевич не расширил производство, и семья переехала в находящийся рядом двухэтажный флигель.

В экспозиции музея главное место отведено Якову Свердлову. Упоминается и клиент, а позже — гость семьи писатель А.М.Горький. Но, увы, нет ни одного упоминания о старшем сыне Зиновии. Я открываю огромный 700-страничный том энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР», изданный в 1983 г., и там тоже нет упоминания о Зиновии.

А между тем Зиновий Пешков — одна из самых загадочных личностей ХХ века. Луи Арагон сказал о нём: «Одна из самых странных биографий этого бессмысленного века». А через полвека Эльдар Рязанов воскликнул: «Вот это Дюма! Приключения Эдмона Дантеса порой уступают приключениям Пешкова».

Зиновий родился 16 октября 1884 г. в Нижнем Новгороде в семье гравёра и владельца мастерской на центральной улице города Покровке Моисея Израилевича и Елизаветы Соломоновны Свердловых. При рождении его звали Залман, хотя в ряде источников говорится — Иешуа-Залман.

Через 9 месяцев после рождения Зиновия в семье родился второй сын — Янкель (по другой версии Яков-Арон). В историю он войдёт как Председатель ВЦИК, то есть руководитель советского правительства Яков Михайлович Свердлов.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Кстати, с происхождением фамилии Свердлов у историков путаница. Все они согласны, что предки Моисея Свердлова прибыли в Нижний Новгород из Полоцка. Одни утверждают, что ремесленник Свердлов получил фамилию от сверла, а другие, что первоначальная фамилия была Светлов, а Свердлов — результат орфографический ошибки пьяного писаря.

Как бы то ни было, но в семье гравёра появились ещё два сына — Вениамин (1887) и Лев (1893), а также дочери Софья (1882) и Сара (1890).

В 1900 г. Елизавета Соломоновна умирает. А Моисей Израилевич вскоре вступает во второй брак с Марией Александровной Кормильцевой. Дальше опять идёт путаница: Кормильцева была православной, и вроде бы Моисей тоже стал православным Михаилом Израилевичем. А, может, он крестился фиктивно? Во всяком случае, я не нашёл сведений о его крещении.

В новом браке родились два сына — Герман (1904) и Александр (1910). Ну а в 1921 г. Моисей Израилевич умер.

Моисей Свердлов не любил самодержавие и любил деньги. Соответственно, он охотно помогал революционерам, изготавливая в своей мастерской поддельные документы. И притом делал это мастерски, как и многие его соплеменники. Вспомним, в Бердичеве местные евреи в XVII—XIX веках снабжали всё украинское казачество липовыми родословными от королей всех стран и даже от самого Юлия Цезаря.

Старшие сыновья Зиновий и Яков (я их буду называть так, дабы не путать читателей) постоянно общались с революционерами и просто интеллигенцией левой ориентации, и с детства ненавидели самодержавие. Напомню, что к 1900 г. в Европе была только одна полуфеодальная самодержавная и сословная монархия — в России.

Старшие братья ссорились с детских лет. Поначалу это были чисто бытовые ссоры. Так, Зяма и Яша были влюблены в одну и ту же девочку. В итоге Зяма побил Яшу, а тот якобы собрался жаловаться на брата в полицию.

Возможно, сыграло роль и то, что в еврейских, да и в русских семьях к «младшенькому» куда более доброе отношение, чем к старшему. Знаю по себе. Мой отец Борис на два года старше брата Олега, но из-за чрезмерно умиления младшим оба брата за последние 50 лет жизни виделись лишь на похоронах их отца, а затем матери.

Ну, а позже у Яши и Зямы возникли и идеологические разногласия. Яков был настроен более радикально. Братья часто спорили и ссорились, отстаивая свою точку зрения на методы революционной борьбы и будущее России. Невольно вспоминаются строки стихотворения И.Губермана:

Вечно и нисколько не старея,

Всюду и в любое время года,

Длится, где сойдутся два еврея,

Спор о судьбах русского народа.

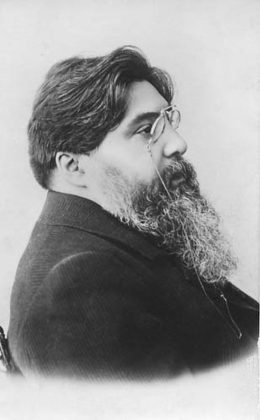

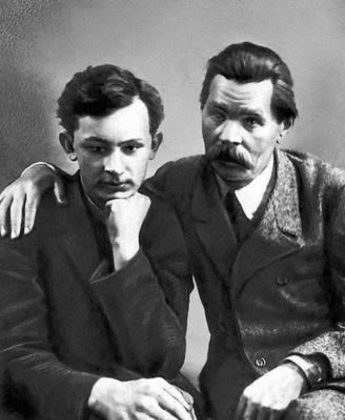

Как-то в мастерской отца Зиновий знакомится с 32-летним писателем Алексеем Максимовичем Пешковым, который с сентября 1892 г. использует литературный псевдоним Горький. Писателю понравился шустрый рыжий паренёк, которого он ласково именовал Зинкой.

Алексей и Зиновий где-то (может, у Моисея Израилевича) раздобыли мимеограф. Это портативный, помещавший на столе, аппарат ротационного типа, позволявший размножать написанный текст. Нечто вроде первобытного ксерокса. На этом мимеографе Лёша и Зяма множили антиправительственные листовки.

В апреле 1901 г. полиция арестовала обоих. Алексей и Зиновий оказались в одной камере, где на стене было нацарапано: «Всё живое из клетки». Горький тогда ещё не был силён в биологии и воспринял надпись буквально.

Пятнадцатилетнего Зинку, как несовершеннолетнего, продержали в тюрьме две недели, а потом отправили домой под надзор отца. А Горького освободили только через месяц, временно отправили под домашний арест, а затем выслали в Арзамас.

В 1902 г. Зиновий навсегда оставляет отцовский дом и переезжает на ПМЖ в Арзамас к Горькому.

В 1902 г. в Арзамасе Горький закончил пьесу «На дне». Познакомиться с пьесой в Арзамас прибыл сам В.И.Немирович-Данченко. Роль Васьки Пепла читал Зинка. Владимир Иванович был в восторге и посоветовал Зинке ехать в Москву учиться в театральной школе при МХАТе.

Но Зиновий не мог проживать в Москве из-за «пятого пункта» — в России для евреев действовала «черта оседлости». Но это сейчас пишут «для евреев», а на самом деле в законе говорилось: «для лиц иудейского вероисповедания», то есть на принявших православие евреев «черта оседлости» не распространялась.

И вот Алексей Максимович Пешков усыновляет Зиновия (Залмана), и тот становится Зиновием Алексеевичем Пешковым. Ну а затем приятель Горького священник Фёдор Владимирский крестил Зиновия, причём крёстным отцом был сам Горький. Однако по церковным канонам отец, даже приёмный, не мог стать крёстным отцом.

В мае 1903 г. вышел Высочайший указ: «притчу Троицкой церкви города Арзамаса приказывалось «раскрестить» Зинку и вернуть ему прежнюю фамилию — Свердлов».

По сему поводу Зиновий писал:

«Святейший синод, согласуясь с указом Его Императорского Величества, строжайше повелел консистории вернуть мне отцовскую фамилию. Мой Алексей выходил из себя: “Нет у хозяина Русской земли иных забот, кроме этой, главнейшей: как раскрестить молодого парня!”».

Увы, Горький был прав. Круг занятий Николая II был очень странен. Так, к примеру, генеральша Попова в том же Нижнем Новгороде решила открыть богадельню на шесть старух. Фактически, она арендовала у городской больницы одну комнату, где поставила шесть коек и кормила за свой счёт шесть старух. Кто же должен дать разрешение генеральше? Главврач больницы? Чиновник, ведавший здравоохранением в Нижнем Новгороде? Губернатор? Нет — сам император!

В то же время у Николая II за всё царствование не нашлось полдня для посещения Главного артиллерийского полигона на Ржевке в 10 верстах от Петербурга.

Однако вскоре и в правительстве, и в Синоде поняли анекдотичность ситуации, тем более «наезд» н а Горького мог иметь не только общероссийский, но и европейский резонанс. В итоге Алёшу и Зинку оставили в покое.

В целом ряде источников говорится о том, что Моисей Израилевич проклял выкреста-сына. Согласно еврейским верованиям, проклятый сын должен лишиться правой руки. Но мне кажется, это байки. Сам Моисей Израилевич в то же время женился на русской Кормильцевой и принял православие, пусть даже для вида. В любом случае, страшное еврейское проклятие было неуместно.

В 1903—1904 гг. Зиновий учится в школе МХАРа. Однако артиста из него не получилось, и он эмигрировал в Канаду. Ряд историков объясняют отъезд нежеланием быть мобилизованным и отправиться воевать с японцами в Маньчжурию.

Как мы знаем, Зиновий трусом никогда не был, но японскую войну он считал несправедливой, как и значительная часть просвещённой России. Не будем забывать, что на третий день с начала войны Жандармское управление разослало циркуляр, запрещавший почтовым отделениям принимать поздравительные телеграммы, направленные Микадо. Их слали целые курсы и классы институтов, женских курсов и гимназий.

В Канаде Зиновий не сумел сделать карьеру, уехал в Новую Зеландию, а затем в США. Там ему пришлось выполнять самую грязную работу, голодать, жить в трущобах. Позже «приёмная мачеха» Зиновия Андреева говорила, что в Америке он «делал енотов из собак» — работал в мастерской по обработке шкур.

Но вот 28 марта 1906 г. на пароходе «Кайзер Фридрих-Вильгельм» в Нью-Йорк прибывает Максим Горький со своей гражданской женой Марией Фёдоровной Андреевой и писателем Николаем Евгеньевичем Бурениным. Главная цель визита — сбор денег для нужд партии социал-демократов.

Среди встречавших Горький заметил Зиновия и бросился к нему в объятия. Далее Зиновий сопровождал Горького и Андрееву, а заодно выполнял обязанности переводчика. Сам же Горький до конца жизни так и не овладел ни одним иностранным языком.

Поначалу Горького в США встречали с помпой. Так, на одной из встреч Горького с феминистками, желающие пожать ему руку дамы едва не подрались в очереди.

Но поездка Горького закончилась скандалом. Недовольные «левыми» взглядами «гостя» издатели американских газет выяснили, что Горький не развёлся с первой женой. Результатом стала серия публикаций о том, что бросивший в России жену и детей писатель путешествует сейчас по США с любовницей.

Первой компромат выдала газета «New York World», которая 14 апреля 1906 г. на первой полосе поместила две фотографии. Первая была подписана: «Максим Горький, его жена и дети». Надпись под второй гласила: «Так называемая мадам Горький, которая на самом деле вовсе не мадам Горький, а русская актриса Андреева, с которой он живёт с момента разделения с женой несколько лет назад».

В пуританской Америке тех лет это было очень серьёзным компроматом, в результате владельцы гостиниц стали отказываться заселять столь скандальных гостей. Писателю пришлось вначале жить в одной из комнат дома, снимаемого литераторами-социалистами, а потом воспользоваться гостеприимством сочувствующей ему семьи Мартин, которая пригласила изгоев в свое поместье (здесь он продолжал принимать гостей и заниматься литературной работой).

Было аннулировано приглашение в Белый дом, администрация женского колледжа Барнард выразила «порицание» профессору Джону Дьюи (известный американский философ первой половины ХХ века) за то, что он допустил на встречу с «двоеженцем» несовершеннолетних студенток. От связей с Горьким отказался даже Марк Твен — один из инициаторов его приглашения в США. Марк Твен заявил тогда: «Если закон в Америке уважают, то обычай свято блюдут. Законы писаны на бумаге, а обычаи высечены в камне. И от иностранца, посещающего эту страну, ждут соблюдения её обычаев».

Лично я уверен, что информация о личной жизни писателя была «слита» журналистам нашими жандармами, работавшими «под крышей» российского посольства.

Я недаром пишу столь подробно об американских нравах. И сейчас в провинции 90% белых американцев разделяют подобные взгляды. Какие же «умники» сидели в советском Агитпропе, сделавшими символами Америки секс, бары и стриптиз. А это было как раз то, о чём мечтали 90% советских молодых людей в 1960—1980-х годах.

Партийные бонзы создавали идеальную рекламу США и сами готовили из русских парней и девушек диссидентов.

Взяли бы да отправили по американской глубинке кинофильмы «Андрей Рублёв» и «А зори здесь тихие», а затем бы газета «Правда» с чувством расписала судебные запреты на фильмы, дикую реакцию американской прессы и погромы кинотеатров, где показывали эти фильмы.

Из-за этого скандала денег на «нужды революции» Горькому удалось собрать меньше, чем он рассчитывал. Но по тем временам сумма в 10 тысяч долларов считалась весьма внушительной.

В Европу Зиновий вернулся вместе с Горьким и поселился на его вилле на острове Капри в Италии. В 1907—1910 гг. Зиновий встречался с В.Лениным, А.Луначарским, Ф.Дзержинским, И.Репиным, В.Вересаевым, И.Буниным и многими другими известными и интересными людьми. Фотография «Ленин играет в шахматы с Богдановым», сделанная в 1908 г. на Капри, публиковался в разных изданиях, но в советское время из него исчезла фигура мужчины, стоящего с левой стороны. Это и был Зиновий Пешков, запрещенный в СССР.

В апреле 1908 г. Ленин писал Андреевой:

«Зиновий Алексеевич не откажется отгентографировать письмо [Ленина — А.Ш.] и разослать его во все русские газеты и журналы сколько-нибудь приличного направления».

Зиновий был вынужден съехать с виллы Горького опять-таки пришлось из-за скандала, устроенного Марией Андреевой. Она обвинила его в краже денег из кассы, куда поступали многочисленные пожертвования от либерально настроенных представителей буржуазии (и российских, и зарубежных из числа тех, кого называли тогда «лимузинными социалистами»). Оскорблённый Пешков ушёл от Горького к другому известному в то время литератору — Александру Амфитеатрову и стал его секретарём. Однако Горький продолжал общаться с Зиновием, наверное, обвинения Андреевой не считал достоверными.

Александр Валентинович Амфитеатров — русский прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений (псевдонимы Old Gentleman, Московский Фауст и др.) — сейчас незаслуженно забыт. Поэтому о нём стоит рассказать хотя бы немного.

Амфитеатров родился 26 декабря 1862 г. в Калуге. Отец — Валентин Николаевич Амфитеатров, протоиерей, настоятель Архангельского собора Московского Кремля, автор получивших широкую известность «Очерков библейской истории Ветхого завета». Мать — Елизавета Ивановна (урождённая Чупрова), дочь мосальского протоиерея Иоанна Филипповича Чупрова, сестра профессора А.Чупрова.

В 1881 г. Александр окончил шестую Московскую гимназию, а в 1885 г. — юридический факультет Московского университета.

В марте 1899 г. Александр вместе с популярным журналистом В.М.Дорошевичем на деньги Мамонтова и Морозова создал газету «Россия», с 1899 по 1901 год был её фактическим редактором (формально газету возглавлял бывший сотрудник «Нового Време-ни» экономист Г.П.Сазонов). 13 января 1902 г. в газете была опубликована первая глава романа-фельетона «Господа Обмановы» за подписью «Old Gentleman».

В статье содержалась завуалированная пародия на семейство Романовых. Причём, настолько завуалированная, что цензура пропустила её. Но уже на следующий день Амфитеатров был арестован и без суда и следствия сослан на 5 лет в Минусинск. Ему даже не дали взять тёплые вещи в дорогу.

Статья «Господа Обмановы» имела оглушительный успех. Один умный гражданин скупил 13 января 1000 экземпляров «Нового времени», а затем продавал по цене 10 рублей за номер. Где-то цена газеты доходила до 25 руб. — зарплата рабочего в среднем по империи в 1902 г. составляла 16 руб. 17 коп.

К концу 1902 г., «во внимание к заслугам его престарелого отца», Амфитеатров был переведён в Вологду и вскоре возвращён в Петербург. В ссылке Валентин Николаевич продолжал под псевдонимами сотрудничать в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Руси», «Русском слове» и других газетах, а вернувшись в Петербург, работал в газете «Русь».

В 1904 г. Амфитеатров вновь был сослан в Вологду с запретом всякой литературной деятельности, на этот раз за статью «Листки» в газете «Русь», направленную против обвинений студентов Горного института в прояпонских настроениях, но в том же году «по состоянию здоровья» выехал за границу. В 1905 г. Амфитеатров стал масоном. Был посвящён 16 мая 1905 г. в парижскую масонскую ложу «Космос» № 288, находившуюся под эгидой Великой ложи Франции. Возведён во 2-ю и 3-ю степени 30 января 1906 г.

Некоторое время Амфитеатров жил в Париже, а затем переехал в Италию. По тиражам своих книг он не уступал Горькому. В 1907 г. журналист В.А.Поссе назвал Горького и Амфитеатрова «Герценом и Огарёвым русской эмиграции».

В Италии Амфитеатров вёл активную литературную и политическую деятельность. Он издавал журнал «Красное Знамя». В 1906—1907 гг. был корреспондентом «Русского слова» и других газет, редактировал журнал «Современник», работал над историческими романами.

Александр Валентинович был в зените славы — в чём-то это и заслуга секретарь-референта Зиновия Пешкова. У Амфитеатрова, как и у Горького, Зиновий вёл знакомства со знаменитыми писателями и деятелями искусств, как с российскими, так и с зарубежными.

У Амфитеатрова Зиновий познакомился с красивой машинисткой Марией Бураго, дочерью казацкого офицера, печатавшей труды Амфитеатрова. Начался роман, но вдруг объявилась Лидия, сестра Марии. Последовал пятидневный роман, после которого Зиновий и Лидия вступили в законный брак.

Русская семья так же отреклась от Лидии, как еврейская — от Зиновия. Приглашение на свадьбу было напечатано на русском и итальянском: «Мария и Алексей Пешковы имеют честь Вам сообщить о предстоящем бракосочетании их сына Зиновия и синьорины Лидии Бураго. Оно состоится на Капри, на вилле Спинола. Будем счастливы видеть…» И один только Горький не разделял всеобщего веселья: мезальянс был ему не по душе.

«Этот красивый паренёк вёл себя по отношению ко мне удивительно по-хамски, и моя с ним дружба — кончена. Очень грустно и тяжело», — сообщает Горький жене.

Зиновий пытается объясниться с отцом. Но попытка поговорить по душам, как и прежде, не удалась: «Зиновий — хам, — пишет с Капри Алексей Максимович супруге, — слёзы его — слёзы виноватого».

В Фазано на вилле Амфитеатрова 29 июня 1911 г. у Зиновия родилась дочь Лиза.

О дальнейшей жизни Зиновия написано сравнительно много, но большинство авторов малокомпетентны. Посему я приведу цитату из статьи Амфитеатрова «Не брат своих братьев»:

«Года полтора затем молодые Пешковы неудачно искали труда в Америке. А потом привились в нашей семье, и до самой войны мы жили вместе, за исключением коротких промежутков, когда Зиновий отлучался на поиски какого-нибудь солидного заработка. Между делом был моим личным секретарём и секретарём литературного сборника “Энергия” и заведовал моею огромною в те времена библиотекою. При нашем переселении из Федзано в Леванто мы с Зиною вдвоём совершили чудесный пеший переход через горы “Пяти земель”.

Ни личные, ни политические добрые отношения с Горьким не прерывались еще ни у Зиновия, ни у меня. Не получили они трещины, по крайней мере серьезной, даже когда М.Горький как-то странно уехал из Италии в Финляндию, с почти обидною скрытностью от друзей, в которой потом очень неловко оправдывался экстренными семейными неприятностями.

Наше политическое расхождение определилось войною. Горький неожиданно взял пораженческую линию. Говорю “неожиданно” потому, что очень незадолго до войны он пел иную песню. В 1913 году я совершил большое путешествие по Германии и был поражён и испуган её готовностью к войне, сквозившею во всем быте. Когда я описывал все свои впечатления Горькому, он не верил и возмущался в ответных письмах моим страхом, у которого-де глаза велики. И вдруг, оказалось, здравствуйте! — Горький и Капри, им возглавляемое, всецело на стороне Циммервальда. Очевидно, было приказано. До 1917 года я не подозревал, как глубока его зависимость от Ленина.

Мы в своем Леванто, напротив, взяли самый резкий противоциммервальдский тон, в чём меня сильно поддерживал из Сан-Ремо Г.В.Плеханов, а из Петрограда Г.А.Лопатин. Получал я тогда немало писем от эмигрантов, растерявшихся под внезапным громом войны: как — одновременно и русским патриотам, и врагам царского правительства — вести себя по отношению к ней? В общий ответ я напечатал в итальянских газетах весьма пылкий призыв идти волонтёрами в армию — если не пускают в русскую, то во французскую. Зиновий Пешков был первым, кто принял к сердцу этот мой призыв и ему последовал. С сотнею лир в кармане выбрался он из Леванто и направился во Францию, чтобы определиться в Иностранный легион».

В мае 1915 г. в бою под Верденом Зиновий был ранен в правую руку. У него началась гангрена. По одной из версий его спас молодой лейтенант Шарль де Голль, направивший его в американский госпиталь. Зиновия спасли, но руку пришлось ампутировать. Если верить ряду авторов, его биологический отец Моисей Израилевич пришёл в восторг — так было положено по еврейскому проклятию. Но я уже писал, что проклятия Моисея Израилевича, на мой взгляд, были фейком.

А вот жена Лидия, узнав о ранении Зиновия, подала на развод. В 1919 г. она вышла замуж за адвоката Вито Фьязи. Остаток жизни Лидия провела в Италии, где и скончалась в 1967 г.

«В госпитале он [Зиновий — А.Ш.] сделал много интересных знакомств, оказавших ему немалую пользу в позднейшей военно-дипломатической карьере, а одно из них возымело огромное влияние и на его личную жизнь.

Когда Зиновий, без правой руки, возвратился в Италию, мы были в Риме. Италия отнеслась к нему сперва довольно кисло. Жена встретила его нехорошо. Горький, по поводу его увечья, написал ему ледяное письмо в том смысле, что, не будучи военным человеком, он не может сочувствовать военным героям.

Я тогда занят был организацией корреспондентского бюро по Средиземному району для “Русского слова”. Временно приспособил безработного Зину к этому делу, поручая ему интересные политические интервью, требовавшие хорошего знания иностранных языков. Благодаря тому, он опять сделал ряд авторитетных знакомств. А надо сказать, что он человек симпатичный и привлекательный, и кто с ним знакомится, обыкновенно остается надолго к нему расположен.

Видя, что Зиновий приобретает некоторую известность в римском посольском и аристократическом обществе, я дал ему совет — принести большую пользу и себе, и делу войны, которую мы пропагандируем, прочитав публичную лекцию о французском фронте. Сведения о нём в итальянском обществе были очень скудны и сбивчивы. А бесчисленные немецкие агенты и итальянские пораженцы из “официальных социалистов”, т.е. будущих большевиков — слева и клерикалов — справа, делали всё, чтобы затемнять истинный ход событий и сеять предубеждения против Франции, что в Италии, к сожалению, всегда очень легко.

Сперва Зиновий робел и колебался, но мало-помалу я его уговорил. При помощи Альберто Бергамини, тогдашнего директора “Джорнале д’Италиа”, назначен был вечер в “Ассоциации Печати” для доклада Пешкова. Он имел огромный успех, сразу получил несколько приглашений на повторение доклада и, наконец, во дворец — к королеве-матери Маргарите. Значит, пошёл в ход.

Французы оценили услугу, оказанную им маленьким одноруким капралом, столь красноречивым по-итальянски. Пешков был приглашён комитетом их военной пропаганды для турне по итальянским городам. Платили плохо, работать было трудно, но я убеждал Зиновия, что как ни обидно и ни скорбно, а надо претерпеть — ради яркой репутации, которую он себе тем создает и которая впоследствии сторицею окупит ему нынешние неприятности.

Так и вышло. В непродолжительном времени Пешков перебрался во Францию, был опять принят на военную службу, несмотря на свою инвалидность, уже офицерским чином, и командирован в Америку вести ту же лекционную пропаганду, что в Италии. В Новом Свете он пробыл около года, прочёл неисчислимо сколько лекций, заработал 70 000 долларов и не взял из них себе ни единого цента, а всю сумму пожертвовал тому американскому госпиталю, который выпользовал его после ампутации руки.

Затем мы встретились уже в Петрограде при Временном правительстве. Зиновий — блестящий штабной офицер французской армии — был прикомандирован к ген[ералу] Деникину в качестве военного атташе».

Замечу, что насчёт Деникина у Амфитеатрова отказывает память: на самом деле Зиновий был прикомандирован к М.В.Алексееву.

Далее пути Амфитеатрова и Зиновьева пересекаться не будут, поэтому стоит сказать пару слов о дальнейшей жизни Александра Валентиновича.

В 1916 г. Амфитеатров был прощён царём и вернулся в Россию. В Петрограде он возглавил отдел публицистики газеты «Русская воля», сотрудничал в газете «Петербургский листок», журналах «Нива», «Огонёк», редактировал журнал «Бич».

В феврале 1917 г. за публикацию в «Русской воле» фельетона в цикле «Этюды» с криптограммой, читавшейся по первым буквам каждого слова и содержавшей жалобы на цензуру и обличение министра внутренних дел А.Д.Протопопова («усердный холоп реакции», «его власть… провокация революционного урагана»), был выслан в Иркутск, но благодаря Февральской революции не доехал до места назначения и вернулся в Петроград.

Резко отрицательно относился к большевикам.

23 августа 1921 г. бежал на лодке с семьёй из Петрограда в Финляндию.

С ноября 1921 г. по весну 1922 г. жил в Праге, затем в Италии. Сотрудничал во многих периодических изданиях русской эмиграции: «Новая русская жизнь» (Гельсинг-форс), «Руль» и его приложение «Наш мир» (Берлин), «За Свободу!», «Меч» (Варшава), «Понедельник», «Слово», «Сегодня» (Рига), «Новое Время» (Белград), «Время» (Шанхай), «Возрождение» (Париж).

В Италии увлёкся Дуче и писал восторженные статьи о нём, как, например, «Муссолини на трибуне», опубликованная 22 октября 1931 г. Сын Амфитеатрова Даниил с 1922 г. служил в личной охране Дуче. Муссолини подарил Амфитеатрову виллу в Левонто, где тот и скончался 26 февраля 1938 г.

А теперь вернёмся к Зяме Пешкову. Он состоял при военном министре Керенском в качестве представителя Франции. Керенский даже наградил его орденом св. Владимира 4-й степени.

В марте 1917 г. из сибирской ссылки в Курейке, где он сидел вместе со Сталиным, вернулся Яков Свердлов. Есть несколько вариантов встречи братьев в Петрограде. По одной из них, братья при встрече «не узнали» друг друга и рук не пожали. По другой версии, надолго уединились в комнате из которой «вышли с белыми лицами», беседа явно не задалась и привела к окончательному разрыву отношений. По третьей, на которой настаивает Я.Этингер, ссылаясь на свидетельство сводного брата Якова Свердлова Германа, Зиновий «в ответ на попытку брата заключить его в объятия резко оттолкнул его, заявив, что будет вести беседу только на французском языке».

В своей анкете 1930-х годов, перечисляя этапы своей военной службы, Зиновий написал: «16 января 1918 года Военное министерство вызвало меня в Париж, чтобы направить в Россию Северным путём. 7 марта 1918 года я получил приказ Генерального штаба отправиться в Восточную Сибирь, через Америку и Японию.

При этом у меня имелось особое задание в Вашингтоне от Министерства Иностранных дел. 1 июня 1918 года я прибыл в Токио, потом в Пекин, в конце июля я был в Сибири».

При Колчаке Зиновий играл очень важную роль. Амфитеатров писал о нём: «Неся свою военно-дипломатическую службу во французском мундире, он был деятельным агентом связи между французским правительством и командованием армии. Акт признания Францией Колчака верховным правителем был доставлен в Омск Зиновием Пешковым».

О пребывании Пешкова у Колчака упоминается и у других авторов. Некая Антони-на Казимирчик писала: «Мне нравится телеграмма, которую направил Зиновий своему брату большевику Якову Свердлову в начале 1919 г.: «Яшка, когда мы возьмем Москву, то первым повесим Ленина, а вторым — тебя, за то, что вы сделали с Россией!»

Всё это, мягко выражаясь, небылицы. Ни Франция, ни Англия так и не признали ни одно белое правительство в 1918—1920 гг. Единственным признавшим Колчака было Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (будущая Югославия).

Посылать дурацкие телеграммы брату Зяма не мог. Он был представителем Франции, и подобная телеграмма могла быть использована большевиками для устройства грандиозного скандала.

Ну, а весьма плодовитый Пётр Мультатули в статье «Чёрное семейство: Яков Свердлов и его братья» утверждал:

«“В это время Франция прилагала все усилия, чтобы вовлечь в войну США на своей стороне. Было решено использовать Зиновия для послания его в США для пропаганды вступления в войну на стороне союзников. Зиновий сделал все, чтобы этому способствовать”.

Каким образом, рядовой офицер французской армии мог способствовать такому грандиозному событию, как вступление в войну США, не понятно, если не учитывать связи Зиновия с американскими финансовыми кругами.

«Безусловно, Зиновий всегда поддерживал связи и со своим братом Янкелем, несмотря на то, что между ними якобы существовала вражда».

Ну, кто про что, а вшивый всё про баню. Я же не могу фантазировать и честно скажу, что не знаю, чем занимался Зиновий в Сибири в 1919 г.

А в начале 1920 г. Пешков становится представителем Франции при меньшевистском правительстве в Грузии. Позже Зиновий ни разу не упомянул о своём пребывании ни в Грузии в 1920—1921 гг., ни в Крыму в ноябре 1920 г.

Исключения только романтические приключения. Так, в 1920 г. он встретил в Тифлисе «светскую львицу» Саломею Андронникову (Андронникашвили), дочь кахетинского князя Нино Андронникашвили. Есть версия, что примерно в 1904 г. Зяма познакомился и даже завёл с ней роман в Петербурге.

В 1920 г. связь возобновилась, и в сентябре 1920 г. Пешков помог ей попасть на французский корабль и уехать в Париж. Интимная связь их продолжалась до конца 1921 г.

Лично я в отъезд Саломонии в сентябре 1920 г. не верю. С какой стати ей бежать из тихого спокойного Тифлиса? Но вот 25 февраля 1921 г. в Тифлис входит 11-я советская армия. Тогда-то Саломония и драпанула на французском корабле.

11 марта 1921 г. из Батума убыло бывшее грузинское правительство со всем национальным достоянием Грузии, включая сокровища князей Дадиани.

Говорят, Зяма очень хлопотал о вывозе Саломонии, а как насчёт сокровищ? Обстоятельства погрузки грузинских сокровищ на французский корабль «Бьен-Гоа» и доставке их в Марсель до сих пор засекречены как в РФ, так и во Франции. Кстати, каким-то хитрым путём грузинские сокровища попали во Францию и стали собственностью Республики Франция. Неужели вездесущий Зяма остался в стороне от вывоза сокровищ?

Вторая романтическая история произошла у Зямы в Севастополе. Там на набережной он встретил 20-летнего князя Николая Андронникошвили и помог ему с семьёй попасть на борт тяжёлого крейсера «Вальдек-Руссо».

В 1920—1921 гг. Зиновий был одним из руководителей французской разведки состоял при командующем французской эскадрой на Чёрном море вице-адмирале Шарля Дюмениля. В 1920—1921 гг. французская эскадра состояла из дредноута «Прованс», тяжёлого крейсера «Вальдек-Русско» и ещё 13 кораблей.

Уже сто лет в трудах белых и красных историков явная нестыковка. Вот кончаются бои за Перекоп, а затем армия Врангеля спокойно отступает, как писал генерал Слащёв и ряд других белых офицеров, «в условиях мирного времени».

11 ноября битва за Крымские перешейки полностью закончилась, белые бежали и более не оказывали сопротивления. Ну а что делают «красные герои»? Ведь у них было целых две конные армии и несколько отдельных кавалерийских частей. Всего 40—45 тысяч сабель, 57 броневиков и несколько сот грузовых автомобилей.

Порубить белых в капусту! Так и было, но только в кино. Смотрите «Служили два товарища», «Бег» и т.д. Там конные лавы красных кавалеристов громят отступающие белые обозы, красиво смотрятся кавалерийские рубки красных и белых. В «Беге» на пристани в севастопольской Артбухте бегущие врангелевцы стреляют из «Максимов» по несущимся на них красным кавалеристам.

Однако после занятия позиций белых на Перекопе и Ишуни, дивизии красных… исчезают из советских и нынешних «демократических» источников с середины 1930-х и до начала XXI века. Официальные советские и либеральные источники сразу переходят от штурма Перекопа к эвакуации белых.

На самом деле случилось невиданное в истории войн. Армия, имевшая многократное превосходство в личном составе, прорвав оборону противника и выйдя на оперативный простор, внезапно остановилась.

Обратим внимание, что из 40 тысяч красных кавалеристов подавляющее большинство вообще не участвовало в боях за Перекоп. За Ишунью никаких укреплений у белых не было до самых крымских портов. Врангель, правда, собирался оборонять Севастополь по линии укреплений 1854—1855 годов, но дальше пустой болтовни дело не пошло.

Части белых бежали кто куда — в Евпаторию, Севастополь, Ялту, Феодосию и Керчь. Нетрудно догадаться, что красные конники буквально рвались в бой. У них не хватало амуниции, продовольствия, дома голодали семьи. А впереди был буквально Клондайк.

Ах, все равно все богатства белых достались бы Красной армии! Так может рассуждать лишь сидящий на диване холеный профессор истфака. А на деле добычу могли растащить другие части, крымские татары, партизаны и т.д.

Тем не менее после прорыва в степной Крым Фрунзе отдал приказ обеим конным армиям остановиться на отдых. Получается какой-то бред.

Известный эмигрантский историк В.Е.Павлов писал: «В 18 часов 30 октября (12 ноября) окончился последний бой частей русской армии». Ему вторит командарм 2-й Конной армии Ф.К.Миронов: «Бой Второй Конной в районе станции Курман — Кемельчи был последним боем советских войск в Крыму. И мы вправе сказать, что последними пушками, говорившими в Крыму, были пушки Второй Конной армии. Последний догорающий луч солнца был свидетелем последнего артиллерийского выстрела красных 12 ноября 1920».

Самое любопытное, что с 11 ноября перестала летать красная авиация, как подчинённая Фрунзе, так и пять авиаотрядов Кавказского фронта, дислоцированных на Таманском полуострове. Напомню, что с 1 мая 1920 г. врангелевская пресса клеймила их воздушными пиратами за налёты на Керчь. А при эвакуации белого флота с Таманского полуострова не взлетел ни один самолёт.

После прорыва Перекопских укреплений 1-я и 2-я конные армии, почти не участвовавшие в боях, были поставлены на отдых. Я читал воспоминания участника боёв, изданные в 1920-х годах. К Буденному где-то у Джанкоя прибегает ординарец: «Симферополь на проводе! — Что, беляки сдаваться надумали? — Да нет, Симферопольский ревком спрашивает, куда делась 1-я конная?».

За время отдыха красных врангелевцы оторвались от них на два дневных перехода. Все без исключения тихоходные (4—5 км/ч) танки, участвовавшие в боях, были погружены на железнодорожные платформы и отправлены в тыл. Позже красные захватят 5 тан-ков в Феодосии и 7 в Севастополе, поскольку белые не умели грузить танки на корабли.

10 ноября (28 октября) в Симферополе отряд партизана А.Скрипниченко и рабочие завода «Анатра» подняли восстание и захватили власть в городе. Немедленно был сформирован Ревком во главе с членом подпольного обкома большевиков В.С.Васильевым (подчинённым командующего Крымской повстанческой армией А.В.Мокроусова).

Сделка между командармом Фрунзе и командующим французской эскадрой на Чёрном море адмиралом Дюменилем до сих пор является государственным секретом Франции и России. Эскадра Дюмениля вместе с другими судами Антанты прикрывала эвакуацию войск Врангеля. Всего в эвакуации и её прикрытии участвовало до 40 судов Антанты. Кстати, о «героях, не спустивших Андреевского флага». Белый флот покидал Крым и входил в Босфор под французскими флагами. Правда, кое-где были и Андреевские.

Вообще-то говоря, Шарль Анри Дюмениль в 17 лет поступил в военно-морское училище и до 1920 года непрерывно служил на кораблях. Так что решающую роль в радиопереговорах Дюмениль — Фрунзе сыграл не этот служака, а другой французский офицер и дипломат — 36-летний Зиновий Пешков.

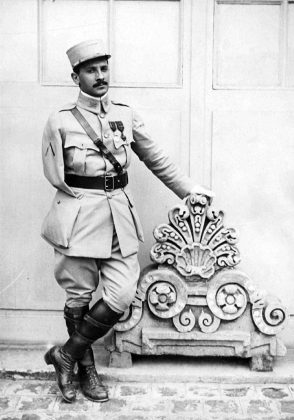

В 1922 г. Зиновий Пешков пишет рапорты с просьбой вновь отправить его в войска. В мае однорукий офицер был определён в боевые части, находившиеся под командованием маршала Луи Юбера Лиоте, и отправился в Марокко, перешедшее под колониальный протекторат Франции согласно Фесскому договору 1912 года.

По условиям договора, подписанного марокканским султаном Абд аль-Хафидом с представителями Франции, Германии и Испании, он отказывался от своих суверенных прав и признавал большую часть Марокко французской колонией. При этом Испания получила в свои владения северную часть государства, где сразу же вспыхнуло антиколониальное восстание, вошедшее в историю под названием Испано-франко-марокканской или Рифской войны (по названию данного региона).

Зиновий находился в Марокко с 1922 г., участвовал в военной кампании 1922—1924 гг. в качестве коменданта крепостного округа на Среднем Атласе, а также занимался просветительской работой среди рядовых и офицеров.

Боевые действия в Марокко отличались особой жестокостью — европейцы использовали химическое оружие и проводили «зачистки» деревень, а в ответ берберы истязали и казнили пленных солдат. Но несмотря на всё это, Пешков рвался в бой — война стала смыслом жизни авантюриста, долгое время «искавшего себя».

Французские войска официально вступили в Рифскую войну лишь в 1925 г. К этому времени испанцы потерпели несколько поражений от берберов Северного Марокко, которые вызвало восстания племён, проживавшие на французской территории. Поэтому французская армия начала полноценные боевые действия на стороне Испании. Луи Юбера Лиоте сменил маршал Анри Филипп Петен, который, наступая на повстанцев с юга, применял в качестве химического оружия «горчичный газ» (иприт).

9 сентября 1925 г. франко-испанские войска под командованием Петена совершили высадку у города Альхусемас, откуда началось их наступление, закончившееся 27 мая 1926 г. — в день, когда предводитель повстанцев Абд аль-Крим сдался французам. В этой войне Зиновий участвовал в качестве командира батальона, не имея соответствующего опыта и подготовки. Однако, по словам очевидцев, он проявил особое мужество, бесстрашно возглавляя самые отчаянные атаки и получив от солдат забавное прозвище — «Красный пингвин».

В июне 1925 г. после ранения в левую ногу Пешков шутил, что «так было нужно для симметрии», намекая на отсутствие правой кисти. В Марокко Пешкову довелось служить с солдатами русского происхождения, о чём он писал Горькому в феврале 1924 года: «В моей роте около сорока человек русских… У меня, между прочим, замечательный русский хор… Есть и солисты. Два у меня тут солдата никак не могут вклеиться в эту обстановку, один бар. Т.., нежный блондин, мягкотелый, никак даже до капральского чина достукаться не может, поёт цыганские песни, а другой — длинный и худой молодой господин в очках, сын помещика Орловской губернии, поёт песенки Вертинского: “твои пальцы пахнут ладаном”, ты видишь эту картину… в горах Среднего Атласа, одетый в шинель легионера, закрыв глаза и раскачиваясь, кто-то с надрывом поёт о пальцах, пахнущих ладаном…»

О своём участии в Рифской войне Зиновий написал в мемуарах, первое издание которых было опубликовано в 1926 г. под названием «Звуки горна. Жизнь в Иностранном легионе»: «Летом 1925 г. я находился в военном госпитале в Рабате, где ждал заживления раны на левой ноге, полученной в боях с рифами. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать и восстановить в памяти годы службы в Марокко, в Иностранном легионе. Я почувствовал себя обязанным людям, судьбу которых разделял в течение нескольких лет и ряды которых только что покинул. Мне следует воздать должное неизвестному величию этих людей, по случаю ставших солдатами, этим кочующим труженикам, которые под солнцем Африки выполняют множественные и трудные задачи. Они могли бы сказать о себе, как солдаты Рима: “Мы идём, и дороги следуют за нами”. В интервалах между боями, там, где едва намечались тропинки, они прокладывают дороги, которые открывают аборигенам их собственную страну. Всегда воины, но и по очереди сапёры, землекопы, каменщики, плотники. Они — пионеры, работа и жертвы которых позволяют другим людям жить счастливо и мирно в этих отдалённых местах. Это под защитой постов, сооружённых ими, под защитой постов, неустанно бодрствующих, цивилизуется Марокко».

Мемуары Пешкова вызвали живой интерес не только во Франции, но и в США, где кинокомпании сняли по их мотивам несколько фильмов, причём в написании сценариев принимал участие и сам автор. Съёмки кинолент проходили в основном в Северной Африке, а сам Зиновий неоднократно появлялся в кадре.

В том же 1926 году мужество русского еврея на службе Франции было отмечено на высоком уровне. Французское издание «Le journal officiel» 7 ноября 1926 г. писало: «Пешков (Зиновий), капитан 1-го полка Иностранного легиона, по представлению Военного Министерства и Совета ордена Почётного Легиона, за исключительные заслуги, блестящее исполнение обязанностей капитана, прекрасное воспитание солдат, замечательную энергию и хладнокровие, проявленные во всех сражениях, в которых он принял участие, начиная с 1 мая по 27 июня 1925 года, и в которых получил ранение под Баб Таза (Марокко) 27 июня, ведя в атаку своё подразделение, награждается Военным Крестом Т.О.Е. с пальмовой ветвью».

После Рифской войны Пешков получил новое дипломатическое задание, которое вновь было связано с США. С 1926 по 1929 год он служит в посольстве Франции в США, а в 1930 г. отправляется с миссией в ближневосточную французскую колонию Левант, где, помимо прочего, занимается умиротворением шиитских групп. В Леванте Пешков познакомился со своей второй женой Жаклин Делоне-Бельвиль, но этот брак распался столь же быстро, как и первый.

В 1937 г. Пешков снова уехал в Марокко, где служил командиром 3-го батальона 2-го пехотного полка Иностранного легиона, а после вступления Франции во Вторую мировою войну отправился на фронт командовать батальоном.

Перемирие 25 июня 1940 г. застало Пешкова в марокканском городе Кенитре. Служить маршалу Петену он не захотел, да и не имел перспектив. А вот служить «полевому командиру» старому приятелю генералу Де Голлю — совсем иное дело.

В октябре 1941 г. Зиновий прибыл в Лондон и вступил в Свободные французские силы. Сначала его отправили в Южную Африку, а затем — в Голд-Кост (Золотой Берег, современная Гана), где он пытался заручиться поддержкой французской Западной Африки для «Сражающейся Франции». В лице де Голля Зиновий, наконец, обрёл лидера, «с которым можно связать мечты». В 1943 г. бывший легионер получил звание бригадного генерала и был назначен главой военной миссии в Китае. В следующем году он получил ранг посла и был приписан к командующему союзными силами на Дальнем Востоке генералу Макартуру.

С 1946 г. Пешков был послом Франции в Японии.

После отхода от дел в 1950 г. (президент Венсан Ориоль вручил ему орден Почётного легиона) Пешков с энтузиазмом приветствовал возвращение к власти генерала де Голля. В 1964 г. тот поручил ему непростую задачу: сообщить главе правительства националистического Китая Чан Кайши решение Франции о нормализации отношений с КНР. «Мне нравится чувствовать себя живым, вдыхать ещё хоть немного воздух жизни, хотя у меня нет страха смерти», — признал старый солдат незадолго до кончины.

Умер Зиновий Пешков в Париже 27 ноября 1966 г. и похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем. Он завещал похоронить себя по православному обряду и положить в гроб портрет Максима Горького.

Ну, а был ли Зиновий советским агентом? Чёткий ответ дал Серго Берия, сын знаменитого маршала и наркома:

«Мой отец на протяжении многих лет возглавлял советскую стратегическую разведку, в СССР тщательно скрывалось. Зато широко публиковались документы, в которых он требует “стереть в лагерную пыль” разведчиков, докладывавших в Центр о подготовке Германии к войне…

Столь же сильны были позиции советской разведки и во Франции. Летом 1993 года западная печать сообщила, что рассекреченные в Вашингтоне документы свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты следили за частной перепиской французского лидера генерала Шарля де Голля, раскрывали шифры французского союзника, перехватывали секретные дипломатические послания. А на Советский Союз работал, например, полный французский генерал Зиновий Пешков. Сейчас его имя мало кому о чем говорит, но это была фигура!

Судьба брата Якова Свердлова действительно загадочна. На советскую разведку работали сотни эмигрантов. Знаю, что боевыми орденами СССР отмечена деятельность на этом поприще представителей известнейших княжеских фамилий, крупнейших дворянских гнезд. Сотрудничали они с нами отнюдь не за деньги, принципиально отказываясь от любого вознаграждения. Ими двигали совершенно иные мотивы. Я, например, не знаю ни одной страны, ни одной разведгруппы, где бы не работали бывшие наши соотечественники, волею судьбы оказавшиеся вне пределов Отечества.

Всегда помнил о Родине и Зиновий Пешков. Мне не раз приходилось слышать это имя. И отец, и люди, близкие к нему, отзывались о Пешкове как об очень умном и способном человеке. Тогда же я и узнал, что Зиновий Пешков, брат Якова Свердлова, глава французской разведки…

Я читал его воспоминания, но там, разумеется, даже намёка нет на связь Пешкова с советской разведкой. Ни слова и о том, что полный французский генерал руководил когда-либо разведывательной службой. И это тоже понятно. Он и умер, не признав свою связь с советской разведкой. Но для меня нет никаких сомнений по поводу того, как относился генерал к своей Родине. Конечно же с симпатией. Думаю, не совсем безразличен он все же был и к идеям коммунизма».

Я считаю Серго Лаврентьевича достаточно достоверным источником. Он был талантливым и известным ученым, и врать ему не было оснований.

Работа Пешкова на советскую разведку не противоречит здравому смыслу. Он за свою жизнь не сделал ничего, непосредственно наносившего вред СССР.

Лишь участие же в сделке Дюмениля — Фрунзе, по моему мнению, нанесло серьёзный вред СССР в 1930-х годах. Но тогда и Фрунзе, и Пешков были уверены, что избавляют СССР от войны с Францией. Они ошиблись, но кто и когда не совершал ошибок?