"Бывают времена, когда зло уходит в долгосрочный отпуск. Нас угораздило родиться тогда, когда оно после долгого отдыха, вышло на работу" (Елена Макарова. "Фридл")

Уже уходя из книжного магазина, я задела сумкой какую-то книгу (они были разложены на столе), и одна из них, со звуком небольшого взрыва, хлопнула о паркетный пол.

Читать начала еще в электричке и… чуть не проехала свою остановку.

Мне показалось близким в этом тексте все. Чувство дежавю только усиливалось: постойте, это же меня, меня посещают эти же мысли, мне свойственны те же сомнения, те же чувства, те же тревоги. Иногда это казалось наваждением: как, кто мог подслушать мои внезапные озарения, мои восторги, мои ночные страхи?!

О писательском мастерстве Елены Макаровой могу сказать: это прекрасно! Оставив в стороне великолепную эрудицию и чувство слова, редко я встречала такое растворение автора в тексте. Невозможно понять, где кончается австрийская художница Фридл (реальная женщина, реальная судьба) и начинается Елена. Они двуедины. Это не казалось в книге просто литературным приемом, это “до полной гибели всерьез”.

Прогуглив об авторе, я, с изумлением, медленно, (наверное, вслух?) прочла: “я правнучка двух геноцидов”: еврейский прадед Елены Макаровой бежал от антисемитских погромов, армянская прабабушка — от младотурецких погромов.

“Купи меня, прочти меня!” Перед кем же, спрашивается, еще могла упасть эта книга в магазине на Пикадилли?!

Елена Макарова — израильский писатель и искусствотерапевт, “психотравматолог”.

Ах, не этим ли самолечением и сама я занимаюсь всю жизнь с переменным успехом!

Рецензию можно писать только отстранившись — чуть сбоку и сверху. В этом случае я не могу: слишком “моя” это книга. Поэтому этот текст — не рецензия.

Итак, передо мной разворачивается реальная жизнь реальной австрийской художницы Фридл Дикер-Брандейс.

И вот, я читаю свою собственную мысль, к которой пришла года два назад: “Художник рождается тогда, когда человек в нем вдруг осознает, что он смертен. Работа искусства — приручить смерть. Создать параллельный источник жизни”. (Здесь и далее в кавычках — цитаты из книги Елены Макаровой).

Или вот еще:

…В столице доживающей последние годы империи родилась Фридл. В пятилетнем возрасте она теряет мать. Отец, человек необразованный, владел маленьким писчебумажным магазинчиком, и не было бОльшего счастья у Фридл, как стащить кусок шершавой бросовой, плохой бумаги из образцов или ту, что отец не мог продать, строго-настрого запрещая брать из магазина бумагу хорошую. И — рисовать! До самозабвения. Она любила магазин отца — запах бумаги, красок, строгие ряды кистей и перьев. И потом, став художницей, так и не могла привыкнуть к хорошей бумаге, поэтому ее картины и рисунки так плохо сохранились и так трудно их сейчас восстановить.

Чувствуя, как зверек, одиночество и тоску овдовевшего отца, жену ему и вторую мать себе маленькая Фридл нашла сама. В парке, на детской площадке подошла к сидевшей на лавочке женщине, немного поговорила с ней, а потом взяла ее за руку и подвела к скамейке, где сидел ее отец: “Это Шарлотта”.

Они поженились и прожили вместе до самой смерти, по-своему счастливо, заботясь друг о друге и громко ссорясь на местечковом идише.

Фридл, устроив жизнь отца, зажила по-своему очень рано: стриглась коротко, одевалась как хотела: одежда только чтобы прикрыть тело от холода, никаких рюшек, все порывисто, нервно, кое-как, без расчета на впечатление. Из бедного 9 квартала сбегала в центр, пробиралась “зайцем” в венскую Оперу, где прячась в бархатных портьерах лож (благо всегда была маленького роста) — слушала Брамса, Вагнера, Малера, обожаемого Бетховена, наслаждаясь и тем, что прекрасно, и тем, что запретно, или часами стояла в Kunsthistorisches Museum перед Брейгелем, или Дюрером, делая нервные, быстрые наброски, листала репродукции в библиотеках, и на всю жизнь влюбилась в “бесстрашного Рембрандта — “он не боится входить в темную комнату” (задуматься только, как точно!).

Своя мелкобуржуазная среда тяготила и вызывала отторжение, как тяготила она многих еврейских девочек начала века.

Подземный гул нового, 20 века — все громче, так предупреждает о себе землетрясение. Искусство чутким сейсмографом уловило его: расцвет искусства в Европе небывалый, и само искусство новое и небывалое: все ждут великого и прекрасного Будущего… Золотой сон Кандинского; растекающееся Время в безумной Вселенной Сальвадора Дали; ностальгический, тревожный Шагал; разбитый, разобранный на составные части, абстрактный мир Пикассо, и апофеоз, который наиболее верно все передаст — черный квадрат Малевича — концентрация кромешной, первородной Материи: все гадают, означает ли это конец всему или Начало? Правы и те, и другие.

Первая мировая война застает 16-летнюю Фридл в школе фотографии. На это у отца нашлось денег, но фотографию Фридл так и не полюбит, и сразу же поступит в венскую Высшую школу прикладного искусства: жадная, ненасытная учеба у Клее, Мухи, Кандинского, скульптора Шлеммера… Потом будет великий учитель Иттен и веймарский Баухауз — прекрасная, нищая и веселая коммуна талантов-мастеровых, по типу средневековых мастерских. Конструктивистский Интернационал, коммунизм, революционное искусство!

Художник, эксцентрик Иттен (он бритоголов, ходит в робе и сандалиях, знаток восточной философии, проповедует свободу и требует от учеников жесточайшей дисциплины) учит их теории контрастов, медитации и главному: правильно, глубоко дышать: “Мы думаем так, как дышим”.

Фридл, одна из лучших учениц, бросается в эту потрясающую, талантливую среду, столь далекую от постылого, мелкобуржуазного бытия, как в омут с головой. Франц Зингер появляется в школе Иттена, вернувшись с бессмысленной, страшной войны. Талантливый, надломленный. Долгая связь с ним у Фридл получится нервной, накаленной — неустроенный быт, вечное безденежье, спонтанность бытия, аборты, которые совершенно надломят Фридл, страстно, всем своим существом желающую материнства. Но Франц настаивает: у нее нет никакого инстинкта материнства — считает он: да и кто в своем уме рожает детей в этот страшный мир! Ее мир стягивается в Черный Квадрат… Франц женится.

А ей надо жить. “Тревога гасится работой”. Фридл оформляет театральные сцены, делает фотоколлажи для выставок, плетет кружева, проектирует интерьеры и дамские сумочки — и ищет. Ищет пути защититься от Хаоса: читает Кьеркегора, Ницше, Гегеля, Эбнера, Фрейда, Гегеля, Кафку (самый любимый!), Йозефа Рота, Пруста, Флобера, Франса, дю Гара, Толстого, Достоевского, Горького, Брехта…

Хаос все ближе. Баухауз закроют в 1933 году (“рассадник жидов и большевизма”), когда к власти в Германии придет Гитлер. Его она возненавидит сразу и яростно. И ненависти будет гораздо больше, чем страха.

“…Мы достигли пика абсурда” — напишет Фридл.

Пика абсурда — да, но еще не пика кошмара.

По нацистскому радио передают: ”Музыка должна быть здоровой, вдохновленной народной песнью. Искусство должно быть здоровым, изображать героя, солдата, молодость, силу… Паразиты, угрожающие здоровому телу нации, должны быть уничтожены”. В Мюнхене открываются две выставки — образцового немецкого искусства (история не сохранила ни единого имени “певцов режима”) и “дегенеративного”.

Последнее в каталоге поделено на девять групп. Например, первая группа: “прогрессивное разрушение форм и цвета” (Отто Дикс, Киршнер, Шлеммер) Вторая: “Бесстыдные издевательства над религиозными представлениями” (Эмиль Нольде), четвертая — “изображение немецких солдат как идиотов, сексуальных дегенератов и пьяниц” (Георг Гросс, Отто Дикс).

Если нацисты и Гитлер против коммунизма, то Фридл — за!

Прячет поддельные паспорта коммунистического подполья.

К ней приходят с обыском.

Тюрьма.

Допрос.

Это одна из самых известных ее картин, написанная на створке фанерного шифоньера в Праге, куда ей придется бежать после аншлюса.

Спиной к зрителю сидит узница.

Напротив — палач.

А рядом, слева — Невидимый Исполнитель.

Зло.

Зло печатает протокол на машинке. Видны только лапы-руки на клавиатуре. Как проницательно: Палач не самое страшное, самое страшное – Исполнитель. Он не убивает, а только печатает протоколы, законопослушно доносит, обслуживает газовое оборудование, водит поезда в Освенцим.

Зло невозможно без массового, безликого Исполнителя, который “только выполняет приказ”.

Прага полна австрийскими и немецкими евреями-беженцами. С ними дети, многие страшно травмированы психологически. И вот тут Фридл впервые начинает с ними рисовать и понимает: это побеждает и их, и ее тревогу. В Праге Фридл находит двоюродного брата Павла, и в нем друга и любимого. И будет предана ему до конца. “Любимых надо любить без влюбленности”, — как это мудро и верно она заметила! Но материнству сбыться не дано: тяжелый выкидыш.

Евреев массово увольняют. Павел теряет место главного бухгалтера текстильной фабрики, и они находят приют в Гронове, маленькой деревне под Прагой. Живут неимоверно трудно и бедно, с глазами у Фридл все хуже. Павел учится столярному делу и так зарабатывает на жизнь.

Читаю и думаю: как страшна обманчивая ОБЫДЕННОСТЬ зла.

К евреям обращали вежливые циркуляры: “Не-арийцам запрещено иметь домашних животных. Просим сдать животных в трехдневный срок. Мы надеемся на ваше понимание и просим облегчить нашу работу”.

А ведь Зло уже было здесь, уже проникло, как радиация, уже отравило воздух смертельным облучением ненависти, а жизнь (до и после погромов и нацистских праздников) шла своим чередом. По вечерам полны были театры, в кафе на столиках дымился ароматный кофе и пахли ванилью пирожные, устраивались выставки, работали музеи, не пустовали библиотеки, прихожане в шляпах ходили в церковь по воскресеньям, покупали рыбу и зелень на рынке, не замечая, что радиация уже ежечасно облучает их, приближая страшное…

В Гронов, очень сильно рискуя, добывая в гестапо пропуска, приезжала к Фридл и Павлу лучшая подруга, арийка Хильда, дочь профессора брненского университета. Она помогает, чем может. И однажды, на Новый год Хильда привезет вино и гуся, который станет потом для Фридл в Терезине “частым героем голодных снов”. Они вместе встречают Новый год в деревне. Встречают весело, устраивают маскарад. Фридл, приладив под носом подобие гитлеровских усов, пародирует его новогоднее обращение к нации.

“Недостойно бояться это ничтожество!”

У Фридл была возможность спастись в Лондоне (ей предлагали!) или бежать в Палестину. Она и не подумала: как можно оставить Павла, а у него такой возможности не было.

Между тем, судьба всех все равно уже предрешена. Евреев выселяют в город-крепость Терезин, недалеко от Праги.

Фридл составляет списки, что с собой взять. Перед отправкой (ночной, с построением, окриками солдат, с перекличками!) она красит простыни в разные цвета. “Зачем?” “Театр! Представь, если накинуть на детей зеленую простыню, получится лес. Если они поднимут руки, на глазах у зрителей вырастут деревья…”.

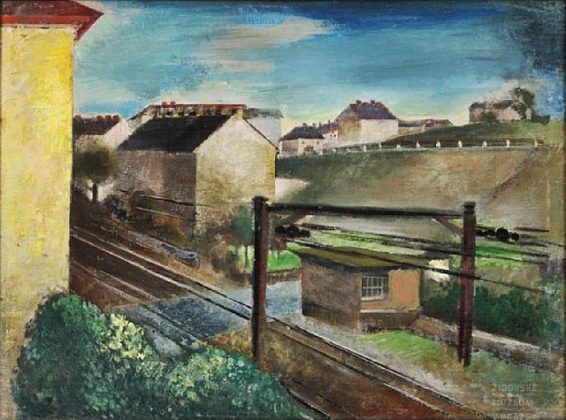

Рельсы в “образцово-показательное” гетто Терезин.

“Гитлер подарил евреям целый город!” — захлебываются газеты. Но из города нельзя выходить под страхом смерти, а за побег одного казнят нескольких оставшихся. “Мы достигли пика абсурда”.

В Терезине, согласись она пойти художником в технический отдел, она принадлежала бы к лагерной элите, получила какой-никакой иммунитет от депортации на восток. Не пошла. Ведь такого иммунитета не было бы у Павла. Пошла воспитателем в детский дом, что не сулило никаких выгод.

Те немногие выжившие, которым посчастливилось учиться у нее в Терезине и пережить Освенцим, вспоминают: от Фридл исходила энергия оптимизма и покоя. С ней единственной не было страшно. Дети любили иногда просто приходить и садиться рядом с ней, брать ее за руку, и через руку в них словно вливались теплые токи уверенности, что все будет хорошо, главное — не бояться. “Она приносит мир одним своим присутствием. Это ли не чудо!” Один Бог знает, чего ей самой этого стоило.

В Терезине сложилось удивительное сообщество! Как и в Гулаге, там собрался цвет европейской творческой интеллигенции. Признанные режиссеры, прекрасные музыканты, оперные певцы, композиторы, писатели, художники. Они говорили на разных языках, большинство не имело никаких связей с еврейством несколько поколений и даже не сознавали себя евреями. Но это было неважно. Важно, что ничего другого в них не видели. А для них важным стало вот что: пережить этот ад с достоинством.

“Если дан день — его надо прожить”, — напишет она.

Избитая, с сарказмом произносимая столько раз фраза о бессильной красоте, которая якобы спасет…!

Тут эстетика действительно стала спасением.

Каждая свободная мысль, эскиз, нота — были вызовом несвободе и тем, кто владел сейчас их жизнями.

“Работа искусства — приручить смерть!”

Фридл рисует и расклеивает объявления:

“Концерт Брамса. На чердаке Магдебургских казарм. Начало в 6 вечера. Вход бесплатный”. “Какие лица у публики! Каждого хочется рисовать!”

Здесь она встретила старого друга Ульмана, музыканта и блестящего офицера Первой мировой, проливавшего за Германию свою еврейскую кровь. Он смеется: встретил в лагере двух своих бывших жен и только здесь узнал, что они, оказывается, были еврейками. Разговаривают они, естественно, на родном языке: по-немецки.

По вечерам гетто оглашает ангельское пение — лучшие голоса пражской оперы репетируют на чердаке Магдебургских казарм оперу Сметаны “Проданная невеста”.

Заведующий детским домом 25-летний Вальтер Фрейд, “взгляд шолом-алейхемовского мечтателя”, режет кукол и устраивает кукольный театр. И мечтает, как после войны уедет в Палестину, очищать землю от камней и разбивать сады. Не придется…

“Здесь можно было бы жить прекрасно, среди образованных, интеллигентных людей, если бы не страх быть отправленными дальше”- пишет Фридл.

Коммунисты, сионисты, религиозные, атеисты — всех их объединяло тут одно — одноколейка с небольшой платформой. Ее называли Зоной Отправки. Отсюда поезда шли на восток…

За двойной паек режиссер Курт Геррон снял о Терезине показательный фильм, который гитлеровцы показывали комиссии Красного Креста, приехавшей с инспекцией: чистенькие улочки, веселенькие занавесочки в кафе, уроки рисования, в доме престарелых веселые старики слушают музыку, своя опера… Всех, кто выглядел не слишком жизнерадостно или здорОво, уже отправили на восток.

Красному Кресту все понравилось: ничего из тех ужасов, о которых столько кричат евреи по всей Европе, вот только нары трехэтажные — это не очень хорошо, не слишком удобно. “Спасибо, мы учтем!” несколько тысяч человек, спавших на третьем ярусе нар, тут же посадили в эшелон и куда-то увезли. Потом такой же эшелон увез и Курта Геррона.

Ее дети в Терезине их будут тысячи — Густав Цвейг, Петр Гинц, Марта, Иван Полак, Рыжая Хелена, смешливая Зузка, тихая Ханичка, Ева и многие, многие другие. Они рисовали рельсы, люди переносят мебель, и вокзалы, и поезда, поезда, поезда, чемоданы с металлическими уголками, и вышки с охранниками, и людей без лиц, дома без окон…

После нескольких уроков с Фридл на их рисунках появлялись дома с окнами и даже солнце. “Дом — это всегда сам ребенок”. Я уверена: они спасали и лечили друг друга. Фридл их и они Фридл: она давала им несколько часов забвения и радости в день, они давали ей смысл жизнь и помогали найти выход ее огромному, нерастраченному материнству. Они рисовали звуки, они рисовали чувства, они рисовали свои сны. Их сны очень часто были о полетах. Они доверяли ей самое сокровенное. И самым тяжелым было, когда ночные поезда увозили и их, ее детей, к которым она так всегда привязывалась! А это случалось регулярно.

Это было самое страшное — эти ночные поезда на восток. Никто точно не знал, что там происходит с отправленными.

Иногда я думаю, что символом ХХ века должна стать теплушка, телячий вагон. Они всегда шли на восток. В одних гитлеровцы везли на уничтожение евреев, в других — сталинские "соколы" везли, с той же целью, соотечественников…

Никто из увезенных на восток почему-то не присылал в Терезин вестей или открыток. Из Терезина разрешалась одна открытка по-чешски, в 30 слов, раз в месяц. А оттуда — ни от кого ничего, странно… Говорили, что там строят какое-то новое гетто, типа терезинского. На “польское строительство” забирали ночами, по методично составленным спискам.

В сентябре 1944-го попал в такой список и плотничавший в Терезине Павел.

Фридл бросилась в управление лагерем и попросила включить ее в списки на следующий же поезд, в то же “гетто”, куда отправили Павла. Она должна там его поддержать, он без нее пропадет на этой польской стройке!

…Ноябрь 1944 года. Они едут. Колеса стучат на стыках, убаюкивают. В вагоне много младенцев. Это хороший знак: не будут же они убивать младенцев! В вагоне едет невеста, прямо в белом платье и бигуди. За несколько дней до свадьбы жениха отправили в Польшу, но руководство обещало, что на востоке, в “новом лагере”, они смогут пожениться, сразу же по ее приезду. Никто точно не знает, как называется место, куда их везут.

Кто-то вернулся из уборной, где на стене нацарапано — “Нас везут в Освенцим”.

Ну в Освенцим, так в Освенцим.

Это слово пока только название какой-то деревни в Польше.

Люди говорят о том, что будут делать по прибытию, строят догадки, что-то планируют.

Поезд остановился рано утром, еще не рассвело.

Я вижу Фридл.

Сейчас она пойдет мимо эсесовцев с лающими овчарками, рвущими поводки.

С ними — Менгеле, встречает новую партию “материала”.

Отвратительный смрад, доносящийся от построек. Что это?

Люди уже почувствовали неладное…

Паровозный гудок. Отходящий, пустой поезд. Окрики. Лай. Плач.

Фридл поворачивается ко мне, смотрит внутрь меня своими огромными, карими глазами, которые успели столько УВИДЕТЬ того, чего не видели другие, и говорит без патетики, буднично, словно продолжая давно начатый разговор:

“Видишь ли, когда человеку ничего не остается, все остальное отнято, остаются три вещи, которые и есть Жизнь — дыхание, цвет и любовь. Они даны нам как спасение от Страха. Все остальное только детали. А все проще: Дыхание, Цвет и Любовь. Это все”.

Так уж повелось: часто именно из этого народа в течение многих веков, время от времени ИЗБИРАЕТСЯ человеческая жертва, чтобы ВСЕ, наконец, поняли: ТАК дольше НЕЛЬЗЯ! Не искупление жертвой: предостережение. Но, и смерть убеждает не всех, но и с жертвой, это доходит далеко не всегда…

…Иттен не знал, что умение особенно глубоко, всеми легкими, дышать в Баухаузе, которому он придавал такое значение и которому так хорошо учил, так непредсказуемо и страшно пригодится его еврейским ученикам…

Фридл остаются считанные часы.

И под лай овчарок она поворачивается и, хрупкая, маленькая, вовсе без вещей, идет мимо эсэсовцев. Они стоят как стена, и у них нет под касками и фуражками лиц, а у некоторых и голов, а каски прямо на плечах. Точно как рисовал ее ученик, маленький Густав Цвейг.

“Устами младенцев…"

И все вокруг исчезает, и уносятся в небо и паровозные гудки, и лай, и окрики, и плач, а центром вселенной становится Дорога среди оцепеневших от зимы темных полей, и по ней идет и идет стремительной своей походкой эта маленькая женщина (Великая Несостоявшаяся, как называла она себя), сама похожая на ребенка со спины, в сером, стареньком, демисезонном пальтишке и стоптанных туфлях. Глубоко вдыхая утренний воздух, она идет под бессильным, беспомощным, БЕСЦВЕТНЫМ ноябрьским небом среди пустых полей с кричащими воронами, которым неслучайно “дано три человеческих срока”- для Памяти, и дорога уводит за горизонт, а там — ни холодного сумрака, ни страха — а небо сияющего Цвета…!

Фридл Дикер-Брандейс ускоряет шаг, она знает: там ее уже давно ждут с радостным нетерпением на лицах Густав Цвейг, Петр Гинц, Марта, Иван Полак, Рыжая Хелена, смешливая Зузка, тихая Ханичка, Ева, и многие, многие, многие ее терезинские дети.

ЕЕ дети.

https://www.isrageo.com/2015/12/27/alvay130/