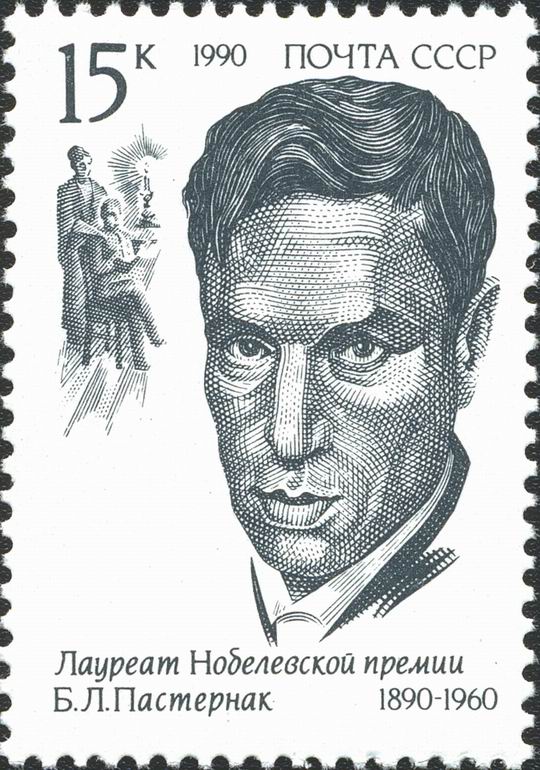

Поначалу Пастернак идеализировал "кремлевского горца"

Эфраим БАУХ (1934 – 2020)

Продолжение. Начало см. в публикации "Три сосны на пригорке"

После окончания гражданской войны начала постепенно возрождаться литературная жизнь. Власти заметили успех Пастернака после выхода в свет его книги стихов "Сестра моя — жизнь". Троцкий, ведущий теоретик нового государства, второй после Ленина, публикует книгу "Литература и революция". Пастернака везет на встречу с Троцким мотоциклист с коляской. "Почему вы воздерживаетесь реагировать на злобу дня?" — спрашивает Лев Борисович.

Пастернак отвечает: "Меня волнует защита "истинного индивидуализма в новом социальном организме".

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

В своей книге Троцкий не упомянул Пастернака. Это была удача. Ведь борьба между Троцким и Сталиным привела к падению Троцкого. После смерти Ленина Сталин постепенно уничтожил всех своих соперников.

В Пастернаке Сталин возбуждал двойственное чувство — отвращения и влечения. По мнению Надежды Мандельштам, Сталин считал Пастернака поэтом-провидцем.

"В наших лидерах, — пишет она, — была одна примечательная черта: их безграничное, почти суеверное почтение к поэзии".

Одно время Пастернак идеализировал "кремлевского горца".

9 ноября 1932 года, ранним утром, застрелилась жена Сталина Надежда Аллилуева. Муж спал в соседней комнате после пьянки, которая длилась всю ночь. В кремлевской квартире наркома по военно-морским делам Ворошилова праздновали пятнадцатилетие Октябрьской революции. Всё высшее руководство страны жило за толстыми краснокирпичными стенами Кремля. Вечеринки были бурными, спиртное лилось рекой. Сталин в этот вечер был особенно зол и несносен. В возрасте сорок одного года он взял в жены восемнадцатилетнюю Надежду, которая не выносила эти пьянки. А тут, ощущая ее неприязнь, муж еще прожег ей новое платье. Она убежала. Самоубийство ее нанесло ему сильный удар. По шепоткам на ушко, он даже плакал, говорил, что тоже не хочет больше жить. Был ли это обычный синдром тиранов. Они раскисают, а потом мстят за собственную слабость, убивая всех направо и налево, кто попадается им на пути.

11 ноября в окно своей квартиры на Волхонке (дом,14, квартира 9. Пятнадцать примусов на общей кухне, вечная очередь в туалет), Пастернак наблюдал черный похоронный кортеж. Покойницу, прожившую всего тридцать один год, везли на Новодевичье кладбище. По свидетельству первенца Пастернака Евгения, отец был взволнован. Совсем недавно, после того, как Сталин назвал самоубийцу Владимира Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом, Пастернак послал ему личное благодарственное письмо, подписав его, как он впоследствии, повторял и в других письмах к "вождю" — "Любящий Вас и преданный Вам, Борис Пастернак". Приписка Сталина: "Мой архив. И.Сталин".

За год до этого, в 1931 году, готовили к взрыву Храм Христа Спасителя. Из квартиры на Волхонке все было видно. Сняли золото с купола. Оголёно, как скелет мертвеца, стоял огромный металлический каркас. Его сфотографировал брат Бориса Шура (Александр) Пастернак.

Через много лет, посетив Флорентийский собор Дуомо, ошеломивший меня своей огромностью и блистательностью, знаменитый купол которого — творение гениального архитектора Филиппо Брунеллески, я был потрясен. Собор был освящен в 1436 году. Стоит этот шедевр 582 года.

Остается загадкой, что творилась в извилистых потемках души "вождя".

Факт, что, в следующие за этим трагическим событием в его личной жизни, годы было расстреляно около четверти миллиона людей из национальных меньшинств, якобы представляющих угрозу государственной безопасности. Сталин лично подписал смертные приговоры сорока тысячам человек.

Роберт Конквест, автор книги "Большой террор", отмечает, что 12 декабря 1937 года Сталин одобрил 3167 смертных приговоров. Эпидемия доносов охватила все слои общества. Люди доносили на родственников, соседей, знакомых, чтобы те первыми не донесли на них.

Потребуется немало поколений, чтобы избавиться от явно смертельных болезней, въевшихся в печенки, сознание и, главное, подсознание. И это — страх, ненависть, приобретенная или откровенно воспитываемая, — к ближнему, боязнь оговориться, эпидемия доносительства.

Об этом я думал в зимний морозный день последнего года второго тысячелетия, готовясь вести экскурсию по дому-музею Пастернака в Переделкино с группой привезенных мной ивритских писателей, и не в "холодную яму января", в которой родился. Я намеренно выбрал февральский день, в последний 1999 год, предшествующий третьему тысячелетию, памятуя строки Пастернака, написанные судьбоносным летом 1917 года —

В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

— Какое, милые, сейчас

Тысячелетье на дворе?!

День был серый, обложной, с облаками, вытаращившими слепые бельма и медленно, но неумолимо движущимися к обрыву, как слепцы на картине Питера Брейгеля, бредущие за слепым поводырем, уверенно ведущим их в пропасть.

"Февраль. Достать чернил и плакать… — Стихотворение написано Пастернаком в 1913 году, в возрасте 23 лет. На этот раз я выступал в качестве гида. Впервые в стенах дома-музея Бориса Пастернака звучала древнееврейская речь, вызывающая почтение у работников музея, старающихся нам не мешать. Только потом я вдруг понял, что это было как немое освящение этих стен звуками, рожденными в тысячелетиях. Обычные земные вещи обретали воистину мистический смысл. Лежанка в боковой комнате с окном в сад и огород, ставшая его смертным одром. Дом, навек согретый его дыханием и духом.

Кто-то из сотрудников музея уже очистил от снега входные ступени. Знали о нашем приезде. Им звонили из русского ПЕН клуба. Мы лишь обметали обувь веничком. Сотрудники, не издавая и звука, слушали уважительно, с раскрытыми ртами, наш разговор и мои объяснения на иврите. Кстати, готовясь к поездке, ивритские писатели прочли массу литературы о Пастернаке на европейских языках. Как говорится, были подкованы. Их потрясала аскетическая скромность кабинета, стол, на котором писался "Доктор Живаго", кстати, на бумаге с водяными знаками, принадлежавшей расстрелянному грузинскому поэту, другу Пастернака, Тициану Табидзе. Пакет этой бумаги был подарен его вдовой Ниной Табидзе. На стене, за спиной пишущего Пастернака, стоял массивный секретер, над которым висели забранные в небольшие рамки, по величине рисунков и акварелей, — работы отца, знаменитого художника Леонида Осиповича Пастернака. Они были развешаны по всему дому. Чуть поодаль стояла на трех ножках простенькая вешалка, на которой висели слегка уже обветшавший, прорезиненный плащ и кепка, а под ней стояли резиновые сапоги Пастернака — рабочая одежда, в которой он трудился "во саду ли, в огороде". Левее от нее — простая, знакомая мне по годам студенчества, кровать на пружинах, без матраца, застланная верблюжьим одеялом. У Пастернака, как и у всего его поколения, был большой, со времен гражданской войны, в девятнадцатом году, опыт спасаться от голода и, главное, от холода. Тогда они жили на Волхонке, и я стал израильтянам неосознанно рассказывать, как в годы Второй мировой войны мы жили в небольшом селе бывшего Немцев Поволжья, между Сталинградом и Саратовом, Все немецкие колонисты были депортированы в Сибирь. Множество домов пустовало. И я, восьмилетий мальчишка, крался по пустынным улицам, выламывал доски из заборов, лез на чердаки, и однажды свалился животом на камень, и на несколько минут потерял дыхание. И рассказывая это, я внезапно удивленно словно бы очнулся, вспомнив, почему это рассказываю. В годы гражданской войны Пастернаки жили на Волхонке. Стояла свирепая зима. И Борис вместе с младшим братом Шурой, под покровом ночи, таясь, выламывали доски заборов, воровали бревна, и все это пилили на чердаке — на дрова для топки. Тогда он писал: вот и я советским стал. Его потом обвиняли в том, что у него понятие "советский" соединялось с воровством. Об этих поисках дров, чтобы не околеть от холода, и ощущении вины — в стихотворении 1931 года — "Никого не будет в доме…"

И опять зачертит иней,

И опять завертит мной

Прошлогоднее унынье

И дела зимы иной,

И опять кольнут доныне

Неотпущенной виной,

И окно по крестовине

Сдавит голод дровяной…

Всегда испытываешь благоговение, пребывая в стенах, где проходила жизнь великого поэта.

Андрей Вознесенский вспоминает похороны Пастернака: "Именитые писатели сквозь щели заборов и шторы, прячась, глядели на народную толпу. Была эпоха антигласности. Он был ее жертвой…"

Можно себе представить, какая бессонница охватывала деревню писателей, когда в тридцатые — годы Большого террора, ночами проскальзывал "воронок", выезжающий из Переделкино. Ждали уборщиц, как на подбор, представительниц, мелкой, всезнающей, осведомительской сети. Тут же, зная, что никто из "инженеров человеческих душ" сам ничего, со страху, не спросит, они вываливали все новости. Так исчезли из этих домов близкий покойному Ленину Лев Каменев (Розенфельд), писатели Борис Пильняк и Исаак Бабель. И никто не знал о их судьбе, боясь даже догадываться. Многих обитателей писательского поселка арестовывали в конце 1930 года, а их дома передавали другим "мастерам пера".

Соседями Пастернака были Константин Федин, Всеволод Иванов, упомянутый мной Корней Чуковский, Виктор Шкловский.

Андрей Вознесенский продолжает: "Я прослушал в юности весь роман "Доктор Живаго" и стихи из его уст. Каждый раз, окончив часть романа, он читал их его друзьям — Генриху Нейгаузу, Святославу Рихтеру. В день похорон поэта великий пианист Рихтер, с раннего утра до поздней ночи играл на рояле в этом доме.

Пастернак горько отшучивался, когда на него обрушилась всей своей слепой силой государство: "…А что, "Анна Каренина" или "Воскресенье" — антисоветский роман?"

Ранее он оправдывался:

Но разве я не мерюсь с пятилеткой,

Не падаю, на подымаюсь с ней,

Но как мне быть с моей грудною клеткой

И с тем, что всякой косности косней?

В стихотворении "Столетье с лишним — не вчера" есть такие строки: Хотеть, в отличье от хлыща

В его существованье кратком,

Труда со всеми сообща,

И заодно с правопорядком…

Колченогий деспот заговаривал о "перегибах". Так немного ослабляют веревку на шее осужденного человека, приговоренного к повешению.

Борис Пастернак с большим искусством, выдаваемым за надежду, лгал себе относительно "правопорядка". А хлыщ-то кто?

Так восторженное отношение к революции, названной Пастернаком — "великолепной хирургией", обернуло к нему свое беспощадное лицо.

При всем своем внешне мужественном виде, Пастернак был внутренне неуверен в себе. А ведь он был и иным. Семьдесят лет пролежало в тайнике обнаруженное близкими его стихотворение:

Мы у себя, эй, жги, здесь Русь да будет стерта!

Еще не все сбылось, лей рельсы из людей!

Лети на всех парах! Дыши, дави, и мимо!

Покуда целы мы, покуда держит ось.

Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый!

Здесь так знакомо всё, дави, стесненья брось!

Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье

И чад котельной, где на головы котлов

Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью

Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.

В цикле о любви "Разрыв" (1918 год) Пастернак определяет состояние России:

А в наши дни и воздух пахнет смертью,

Открыть окно, что жилы отворить…

Наивность души сыграла с ним злую шутку. Его мечты о том, что вместе с царским режимом рухнут в небытие вульгарность и фальшь, и ветер революции выметет всю эту мерзость, сами рухнули. Реальность стала еще более мерзкой и безобразной.

Неужели и о себе он думал, как о человеке, который держит ось, или ось держит его?! В горе и страдании ты всегда — ось пространства, которое всей своей необъятностью цепко держится за тебя, вихрится вокруг тебя, ни на миг не отстает. Ты — ее веретенообразная ось смерча — для ослабления страха, называемого "хаосом".

В год моего рождения — 1934, Зинаида Николаевна жаловалась, что Борис Леонидович перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти.

Анна Ахматова, мужа которой — выдающегося поэта Николая Гумилева расстреляли, а сын Лев многие годы просидел в Гулаге, так сказала о Борисе Пастернаке, называя его с этаким ласковым отвержением — Борисиком:

"Ну, что вы хотите от Борисика? Кто первый из нас написал революционную поэму? Борисик. Кто первый выступил на съезде писателей с преданнейшей речью? Борисик. Кто первым из нас был послан представить советскую поэзию за границей? Борисик. Так за что же ему мученический венец?"

И еще: "Чего вы хотите от Борисика? Этот великий поэт — сущее дитя".

Лучший друг СССР премьер-министр Индии Джавахарлал Неру:

"Я романа не читал, однако вижу Пастернака, как единственную великую литературную фигуру нашего времени".

Первенец Пастернака Евгений:

"…Мой отец сказал мне: "Если будешь писать обо мне, запомни одно: я никогда не был максималистом, был человеком реальным и делал то, что мог". И в письмах ко мне писал, что, идя своей дорогой, постепенно, шаг за шагом, можно дойти до каких угодно высот. И не делать это рывками, нетерпеливо, тратя себя на какие-то демарши, на то, что называется бестактностью. Главным своим качеством, присущим, как он считал, и Шопену, и Блоку, было чувство земной уместности, потому что у художника жизнь переходит в искусство, в наследие духовной Вселенной… Самоотдача человека — вот основное для него. Он работал по десять часов в сутки, а когда писал роман, то для заработка должен был еще и переводить Шекспира, Гёте, грузинских поэтов. Одержимость работой и в то же время — терпение. Он не был бунтарем, он был человеком, максимально сосредоточенным на своем деле".

В 1937 страшном году Пастернак отказался ставить свою подпись под "петицией" писателей, требующих казнить маршала Тухачевского, и целую группу крупных чинов армии. Тем не менее, его подпись поставили без его ведома. Вышедший из себя, он собирался публично высказать протест. Его буквально спасла Зинаида Николаевна от несомненной гибели своими уговорами. Пастернак сказал ей, что написал письмо Сталину: он, Пастернак, воспитан на "толстовских убеждениях". Потому не считает, что "уполномочен — быть судьей чьих-то жизни и смерти".

В том же 1937 году отмечали столетие гибели Александра Сергеевича Пушкина. И тут, не задумываясь, пристегнули к этому трагическому юбилею кровожадное требование писателей, бегущих наперегонки — подписывать петицию: во имя блага человечества применить к "врагам народа" смертную казнь.

Увидев в списке имя Пастернака, не зная, что оно поставлено без его согласия, возмутилась Марина Цветаева: "Разве можно после такой элегии ставить имя под прошением о смертной казни?"

Страх Пастернака имел основания: ведь в "шкафу" у него скопилось немало скелетов — дружба с расстрелянным Бухариным, поездка в Париж, международная известность, родители за границей, отказ подписать протест против книги Андре Жида "Возвращение из СССР". Остальные "инженеры человеческих душ" подписали по привычной в те дни формуле: "Не читал, но выражаю протест", — под общий хохот "общественности" с фигой в кармане. Всё это было неоценимым материалом для писательских доносов.

Он не собирался отказаться от Нобелевской премии. И все же это сделал после того, как ему позвонила Ольга Ивинская и сказала: "Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберешь".

С Ольгой Всеволодовной Ивинской, своей последней любовью, он познакомился в 1946 году в журнале "Новый мир". Она работала редактором в отделе поэзии.

Недотрога, тихоня в быту,

Ты сейчас вся огонь, вся горенье.

Дай, запру я твою красоту

В темном тереме стихотворенья…

И, конечно же, гениальное — "Зимняя ночь" из цикла "Стихи из романа":

Мело, мело по всей земле

Во все пределы,

Свеча горела на столе,

Свеча горела…

В 1949 году Ольгу Ивинскую арестовали. Несколько месяцев она провела в сырой камере. После очередного допроса она потеряла ребенка, отцом которого был Борис Леонидович Пастернак. Выпустили ее из застенков в 1953 году. Она вернулась к Пастернаку, у которого случился инфаркт. И это, несмотря на то, что у него был силен инстинкт самосохранения, частенько входивший в противоречие со стихией, которой он был одержим. Время от времени эта стихия пробуждала его, как "сон разума" великого испанского художника Франсиско Гойи, "порождающий чудовищ". Ольга Всеволодовна издала книгу о своей жизни и любви, назвав ее последней строкой из стихотворения Пастернака "Ночь" — "У времени в плену".

Одно из лучших стихотворений, посвященное их любви — "Свидание" —

Засыплет снег дороги,

Завалит скаты крыш.

Пойду размять я ноги —

За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,

Без шляпы, без калош,

Ты борешься с волненьем

И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды

Уходят вдаль, во мглу.

Одна средь снегопада

Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки

По рукаву в обшлаг,

И каплями росинки

Сверкают в волосах.

И прядью белокурой

Озарено лицо,

Косынка и фигура,

И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,

В глазах твоих тоска,

И весь твой облик слажен

Из одного куска.

Как будто бы железом,

Обмокнутым в сурьму,

Тебя вели нарезом

По сердцу моему,

И в нем навек засело

Смиренье этих черт

И от того нет дела,

Что свет жестокосерд.

И оттого двоится

Вся эта ночь в снегу,

И провести границы

Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет?