Из цикла «Актёрская династия»

Якуб ЗАИР-БЕК

Фотографии из архива автора

На Петровском острове Петербурга, на берегу реки Малая Невка, у самого её устья, расположен красивый архитектурный ансамбль из нескольких корпусов, выкрашенных в желтый и белый цвета. На фронтоне центрального здания надпись «Дом ветеранов сцены им. М.Г.Савиной». К ансамблю прилегает огромный тенистый парк, заложенный ещё при Петре I. В нем есть даже «именные» деревья, посаженные в честь знаменитых актёров, режиссеров, художников, композиторов. Многие деревья охраняются государством.

В вестибюле главного корпуса установлена доска из белого мрамора, на которой золотыми буквами выбита надпись: «Убежище для престарелых артистов — не богадельня, а дом отдыха до конца жизни художников сцены, которые за право этого отдыха заплатили вперед, отдав все силы, нервы, здоровье на служение искусству. В этом убежище они должны найти покой и нежное, бережное отношение за свой труд. М.Савина». При проходе дальше по коридорам этого дома, у посетителя возникает ощущение, что он попал во дворец какого-то вельможи, или, по крайней мере, в музей: вдоль стен — старинная мебель красного дерева, на стенах — картины, фотографии актеров в ролях, в витринах — фарфор и хрусталь известных фирм, старинное серебро, на полу — мягкие ковры…

В этом доме в разное время жили пять представителей актерской династии Либаковых. О ней и пойдет речь в цикле очерков, публикацию которых мы начинаем в этом выпуске еженедельника «Секрет». Сегодня — первый очерк, посвящённый жизни и творчеству театрального художника Михаила Либакова и его жены, киноактрисы Валентины Куинджи.

Но в начале из Северной Пальмиры и берегов Невы мысленно перенесемся на берега Западной Двины и ее притока Витьбы, в белорусский Витебск. По данным Всеобщей переписи населения Российской империи за 1897 г. 51% всех жителей Витебска назвали идиш своим родным языком. В еврейской семье купца 1-й гильдии Мордуха Лейбова Либакова и его жены Сарры росли пять сыновей — Авраам, Илия, Яаков, Беньямин, Моисей и дочь Роза. Все пять сыновей стали актерами, что было необычным для евреев в царской России. Это был своеобразный «рекорд», достойный попадания в Книгу рекордов Гиннесса, правда, тогда такой книги ещё не было. Зато фотография всех пяти братьев и небольшая статья о них появилась в 1912 г. в популярном журнале «Нива». Четверо из пяти братьев Либаковых по разным причинам приняли христианство (трое из них перешли в православие, а один принял евангелическо-лютеранскую религию).

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

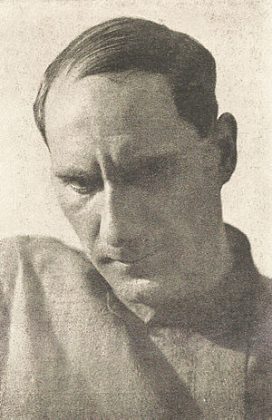

Рассказ о представителях этой актерской династии начну с младшего сына — Моисея, который после крещения по православному обряду в 22-летнем возрасте принял имя Михаил, и под этим именем вошёл в историю русского и советского театрального искусства. О нем есть большая статья в Википедии и много других интернет-сайтов, в том числе и на иностранных языках, а диссертация о его творчестве была защищена в ГИТИСе.

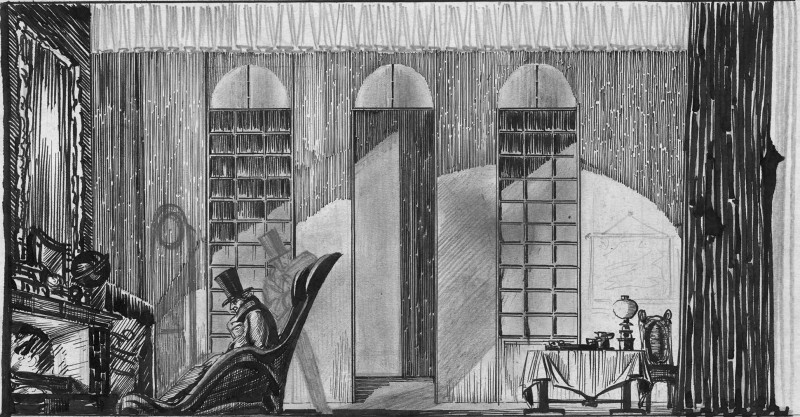

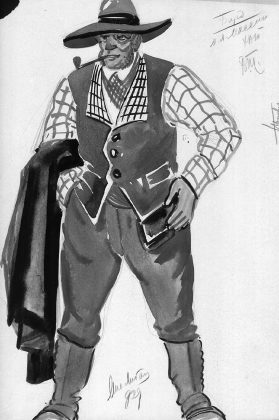

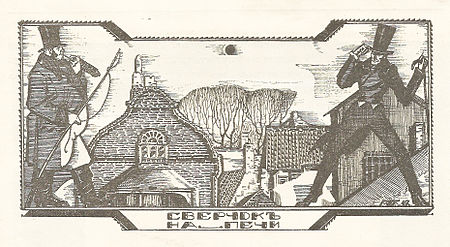

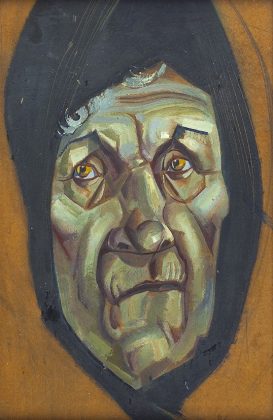

Михаил Либаков родился 11 сентября 1889 г. в Витебске. В 1900-х гг. учился изобразительному искусству в художественной школе известного витебского живописца Юделя Пэна, где входил в круг молодых витебских художников-евреев — Марка Шагала, Ильи Мазеля, Осипа Цадкина и др. Художник Илья Мазель позднее вспоминал о совместной учёбе с Михаилом Либаковым: «Мы часто бродили с альбомами по улицам города и рисовали убогие еврейские лачуги, а когда к Пэну поступил Шагал, то мы втроем занимались зарисовками витебских улиц». В начале 1910-х годов Михаил Либаков переехал в Москву. С 1913 по 1929 гг. он работал художником-декоратором и актером в 1-й студии Художественного театра, позже преобразованной в театр МХТ 2-й. Как актёр ни в студийных спектаклях, ни в позднейших работах МХТ 2-го особо не выделялся, хотя участвовал во многих спектаклях. Гораздо более существенной была работа Либакова как театрального художника. Оформлением спектакля по Диккенсу „Сверчок на печи“ в сезоне 1913/14 гг. Михаил Либаков заслужил уважение и симпатию великих режиссеров Константина Станиславского и Александра Бенуа. Как сценограф, Михаил Либаков был соавтором спектаклей, создаваемых знаменитыми режиссерами Михаилом Чеховым, Леопольдом Сулержицким, Серафимой Бирман, Евгением Вахтанговым, Алексеем Диким. Особую известность Либакову принесла работа над спектаклями „Гамлет“ (1924) и „Петербург“ (1925) по роману Андрея Белого.

Творческая многогранность и мастеровитость Михаила Либакова, много делавшего своими руками для оформления спектаклей, органично соответствовала духу театра МХТ 2-й. В фондах Музея МХАТ в Москве хранится его архив.

Михаил Либаков занимался также книжной графикой: в 1918 г. он оформил книгу Николая Эфроса „Сверчок на печи. Инсценированный рассказа Ч.Диккенса“. В 1925 г. совместно с Сергеем Чехониным он работал над книгой «Московский Художественный театр второй». В 1920 г. Михаил Либаков принял участие в создании ашхабадской художественной студии «Ударная школа искусств Востока» (УШИВ).

После окончания сезона 1928/29 гг. Либаков ушёл из 2-го МХТа, собирался поступить художником в Каунасский драматический театр в Литве, был даже подготовлен контракт, но он так и не был подписан, т.к. Михаила из СССР не выпустили. В первой половине 1930-х гг. Михаил Либаков принимал участие в оформлении спектаклей Московского театра оперетты и Малого театра. В последующие годы работал как театральный художник в Ялте, Одессе, Херсоне, Киеве.

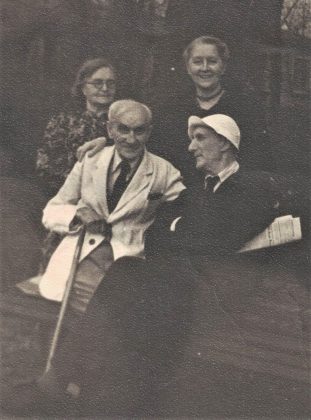

С января 1952 г. вместе с женой Валентиной Куинджи жил в Ленинградском ДВС. Умер 25 марта 1953 г. на 64-м году жизни, был похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде, а затем его прах был перенесен на Парголовское (Северное) кладбище и захоронен рядом с могилой жены, умершей позже.

Жена Михаила, актриса театра и кино Валентина Ефимовна Куинджи (урожд. Дорохова), родилась 24 августа 1893 г. в Петербурге. Куинджи — это ее фамилия по первому мужу, дальнего родственника знаменитого художника Архипа Куинджи. Воспитанница театральной студии Евгения Вахтангова в Москве, Валентина в начале 1920-х гг. окончила в Петрограде студию ФЭКС («Фабрика эксцентрического киноактёра»). Выступала на театральной сцене: с 1924 г. с открытием театра МХТ 2-й под руководством Михаила Чехова играла в большинстве постановок театра, в том числе в спектаклях «Гибель надежды» Г.Хейерманса, «Сверчок на печи» по Чарльзу Диккенсу, «Эрик XIV» А.Стриндберга, «Укрощение строптивой» В.Шекспира, в спектакле «В 1825 году», поставленном к 100-летию восстания декабристов, и др. Именно в театре МХТ-2-й она познакомилась с актером, художником и сценографом Михаилом Либаковым, за которого позже вышла замуж.

Будучи большой поклонницей кинематографа, Валентина ещё с юности мечтала сниматься в кино. Однако ее мечта сбылась не сразу. Свою карьеру в кино она начала только в возрасте 31 года. В 1924 г., в Москве была организована кинокомпания "Межрабпом-Русь", и тогда ещё молодой режиссер Яков Протазанов пригласил красавицу-актрису сняться в немом фильме "Аэлита" по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Это был первый советский фильм в жанре научной фантастики. Куинджи исполнила роль Наташи, жены инженера Лося, главного героя фильма. А в 1925 г. Куинджи снялась на этой же киностудии в фильме "Дитя госцирка" в роли воздушной гимнастки мисс Джен.

В 1927 г. она покинула МХТ 2-й вместе с группой Алексея Дикого и в том же году поступила на службу в труппу Театра Революции (ныне — театр им. В.Маяковского), но здесь её актёрская жизнь не сложилась. В 1931 г. актриса окончательно перешла на работу в кинематограф, который удачно использовал её красоту, идеальную фигуру, шарм.

Всего в ее «послужном списке» участие в десяти художественных фильмах. Так, в 1927 г. Валентина Куинджи снялась в одной из главных ролей в фильме «Солистка его величества». Она сыграла красавицу-балерину Матильду Плесинскую, под этой фамилией легко узнавалась фаворитка цесаревича, будущего царя Николая II, Матильда Кшесинская.

Во время Великой отечественной войны Валентина Ефимовна выступала в воинских частях, госпиталях, эвакопунктах в составе выездных агитационных бригад. После войны переехала в Ленинград. Снялась в трёх художественных фильмах, в том числе на студии «Ленфильм», — в лентах «Герои Шипки» и «В дни Октября», а также на киностудии научно-популярных фильмов в фильме «Миклухо-Маклай».

Последние годы жизни она провела в Доме ветеранов сцены им. М.Г.Савиной в Ленинграде, где поселилась в январе 1952 г. вместе со своим мужем, сценографом и актёром М.Либаковым. Валентина Куинджи умерла 6 июня 1969 г. в возрасте 75 лет, пережив мужа на 16 лет, похоронена на Северном (Парголовском) кладбище в Петербурге. В русскоязычной «Википедии», в также в англо-, итальяно-, и арабоязычной, имеются статьи о В.Е.Куинджи.

Продолжение следует