К фармакологии герой этого очерка отношения не имел – он был профессионалом экстра-класса в совсем иной сфере

Владислав КАЦ

Мемориальные доски на фасадах домов чаще всего привлекают внимание людей неравнодушных, потому что дают представление об истории города, о его знаменитых жителях. По сути, мемориальные доски выполняют ту же задачу, что и книги Памяти. Чтобы люди помнили! На мемориальных досках, как правило, увековечены имена и лица героев-земляков, видных представителей науки, культуры, искусства, государственных и общественных деятелей.

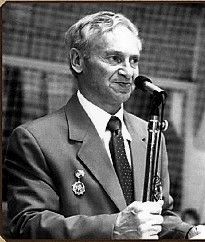

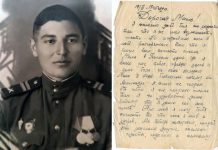

Года три назад на одном из зданий по улице имени Клемента Готвальда в подмосковном городе Подольске торжественно открыли бронзовую мемориальную доску памяти Михаила Лазаревича Аптекаря. При жизни заслуженный тренер по тяжёлой атлетике М.Л.Аптекарь не был отмечен высокими наградами, несмотря на многолетнюю подвижническую деятельность по развитию и пропаганде спорта. В Подольске его знали, уважали и обожали, а оценили по достоинству лишь через 35 лет после смерти. Надо сказать, по внешнему облику Аптекарь мало походил на спортсмена, тем более, тяжелоатлета.

О фронтовых путях-дорогах М.Л.Аптекаря подольчане знали в общих чертах: воевал, несколько раз был ранен, имеет правительственные награды.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Капитан запаса Винокур более полугода находился на передовой вместе с Михаилом Аптекарем. Оба офицера проходили службу в 138-й отдельной армейской штрафной роте. В 1957 году Винокур специально приехал в Подольск, чтобы встретиться с однополчанином.

— Выпили с ним серьезно, и он, посмотрев на мои две орденские планки говорит: «Эх, Коля, я всю войну на передовой провел, четыре ранения, и ни хрена. Только медаль «За Отвагу» мне не пожалели дать»… После войны Аптекарь стал судьей всесоюзной категории по тяжелой атлетике, но за границу судить соревнования его не выпускали, даже в соцстраны, потому что еврей, да еще он в анкете написал, что был в штрафной». (Полный текст интервью Винокура помещён на сайте интернет-проекта «Я Помню»).

Где начиналась военная биография Михаила Аптекаря до сих пор не известно. Об этом история умалчивает. Существует версия, её поддерживают в Подольске, согласно которой Михаил Аптекарь написал письмо Сталину, с просьбой снять с него бронь и отправить на фронт.

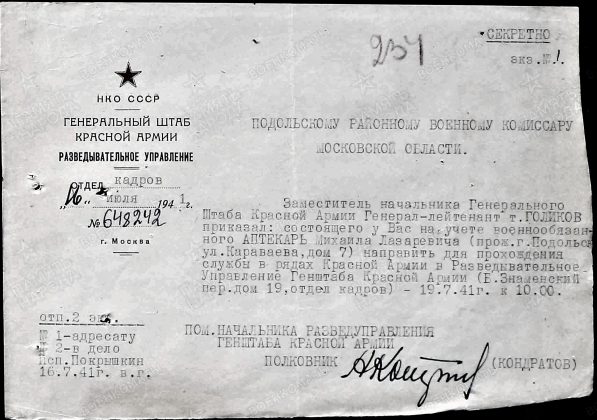

Дошло письмо до вождя, или нет — это нигде не зафиксировано. Однако реакция последовала на удивление быстро. Из Разведывательного управления Генерального Штаба Красной Армии в Подольский райвоенкомат спецпочта доставила секретное распоряжение следующего содержания:

«Заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенант т. Голиков приказал: состоящего у Вас на учёте военнообязанного АПТЕКАРЬ Михаила Лазаревича (прож. г. Подольск, ул. Караваева, дом 7) направить для прохождения службы в рядах Красной Армии в Разведывательное управление Генштаба Красной Армии (Б.Знаменский пер. дом 19, отдел кадров) – 19.7.41 к 10-00». Документ подписал помощник начальника Разведуправления Генштаба Красной Армии полковник Кондратов.

О причине персонального вызова военнообязанного М.Л.Аптекаря в Генштаб существует ещё одна версия, исключающая обращение к Сталину. Из опубликованных биографических сведений следует, что Михаил Аптекарь учился в Московском институте восточных языков. К лету 1941 года перешёл на третий курс. Годом ранее по ходатайству Разведуправления Генерального Штаба в институте открыли военную кафедру. Военнообязанные студенты находились на специальном учёте, с целью дальнейшего использования их в интересах военной разведки.

По открытым источникам военная служба Аптекаря М.Л. прослеживается с периода его прибытия в 151-ю отдельную стрелковую бригаду. После нового года бригаду перевели в резерв Северо-Западного фронта. Обстановка на новом рубеже обороны севернее Старой Руссы, была относительно спокойной. Красноармеец Аптекарь служил радистом в отдельной роте разведки.

О предстоящем наступлении в роте начали поговаривать в конце июня. Солдаты были готовы отправиться хоть к чёрту на рога, лишь бы выбраться из землянок и окопов, со дна которых приходилось по несколько раз в сутки вычерпывать воду.

Немцы, видимо, почувствовали, что на фронте предстоят перемены. Они предприняли несколько попыток захватить «языка». В свою очередь командование 151-й отдельной стрелковой бригады поставило разведроте задачу захватить пленного в районе населённого пункта Бабки. Июльской ночью «на дело» ушли три группы разведчиков, общим числом 17 человек. Радиста Мишу Аптекаря включили в группу захвата. В неё также вошли девятнадцатилетний Коля Нечунаев, сержант Серафим Шунин, лейтенант Валерьян Фролов. Возглавил группу лейтенант Киселёв. Рейд прошёл удачно. Разведчики обнаружили подразделение немецких солдат, не менее сорока человек. При лунном свете немцы заделывали проходы в проволочных заграждениях, проделанные накануне нашими сапёрами. Разведчики рассредоточились, после чего по сигналу лейтенанта Киселёва одновременно швырнули в сторону немцев гранаты, и начали обстрел из автоматов. Пока немцы пришли в себя двое разведчиков из группы захвата уже волокли связанного «языка» к своим позициям. Остальные прикрывали их огнём. Возвратились без потерь, если не считать раненых. В тот же день командир отдельной разведроты старший лейтенант Лукаш представил в штаб бригады наградные листы на всех участников операции. Днём позже командир бригады полковник Яковлев подписал приказ о награждении разведчиков орденами и медалями. Медаль «За Отвагу» для Аптекаря осталась невручённой по уважительной причине. После лечения Миша Аптекарь в часть не вернулся.

Из письма Михаила Аптекаря:

«…В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июля ползал под Руссой за языком, назад еле притащился, весь в крови… Потом два месяца провалялся в госпиталях, а потом попал сюда, в эту мерзкую Удмуртию, в пехотное училище».

В удмуртском городе Глазове находилось эвакуированное из Ленинграда 2-е стрелково-пулемётное училище, вскоре реорганизованное в пехотное. По всей видимости, после выписки из госпиталя Михаила Аптекаря отправили туда учиться. Острая нехватка командного состава в войсках ощущалась постоянно. Курсантов обучали по ускоренной программе. Действующая армия ежегодно получала из Глазова не менее полутора тысяч новоиспечённых лейтенантов.

Очередным местом службы для Михаила Аптекаря стала 352-я стрелковая дивизия. С осени 1943 года она, в основном, участвовала в оборонительных боях. Когда войска приступили к подготовке наступательной операции «Багратион», штаб армии передал в подчинение дивизии 138-ю отдельную армейскую штрафную роту, во главе со старшим лейтенантом Васюковым. Он был года на три старше Аптекаря, на правой стороне гимнастёрки носил недавно полученный «новенький орден Богдана Хмельницкого 3-й степени.

По мнению бывшего фельдшера 138-й оашр младшего лейтенанта Нуся Абрамовича Винокура, обычно в роте находилось 200-230 штрафников, после каждого серьезного наступательного боя в строю оставалось 15-20 живых.

«Наша рота все время комплектовалась из уголовного элемента, привозимого из глубокого тыла страны: воры, убийцы, бандиты, аферисты, мошенники, с лагерными сроками в диапазоне 10-25 лет. Отпетая жуткая публика, среди которых «невинных ангелов» не сыщешь днем с огнем».

Откровения Н.Винокура могу дополнить сведениями, полученными из архивных документов. За 14-15 ноября 1943 года безвозвратные потери 138-й ошар составили 77 человек. Большинство убитых бойцов были уроженцами Грузии, Азербайджана, Дагестана, Казахстана.

Нередко в штрафные роты ссылали солдат, освобождённых из немецкого плена. В ту же 138-ю оашр перевели солдата Николая Матросова. Он два года находился в плену, после чего три месяца проходил спецпроверку в запасной бригаде. К штрафникам он попал в последних числах декабря 1944 года, а уже 10 января его не стало. Солдат Матросов Николай Яковлевич скончался в госпитале от тяжёлых ран, полученных в первом бою.

138-я штрафная рота прибыла в дивизию, имея некомплект постоянного офицерского состава. Комдив решил укрепить штрафную роту, переведя в неё несколько офицеров из стрелковых полков, что было немедленно исполнено. Заместителем командира роты назначили младшего лейтенанта Михаила Аптекаря, поскольку у него имелся боевой опыт. Но здесь на передовой, или «на передке», как выражались фронтовики, каждые сутки стоили многих месяцев пребывания в обороне. В бой ходили в одной цепи «и лейтенант, и рядовой». Пули не выбирали кого валить на землю. После каждого боя солдаты меняли автоматы и винтовки на лопаты, чтобы выкопать общую могилу для погибших. Не прошло и месяца с начала наступательной операции, а штрафная рота основательно поредела. За короткий срок она потеряла шестерых командиров. 27 сентября под Сувалками погиб старший лейтенант Васюков Константин Иванович. 1 февраля 1945 года в Восточной Пруссии года простились с другим командиром роты, мужественным и справедливым капитаном Ресулем Мамутовым. Он был тяжело ранен в сентябре 1943 года под Смоленском, затем в марте 1944 года под Оршей. За месяц до своей гибели Мамутов повёл в атаку свою роту, чтобы отразить силовую разведку противника в районе фольварка Секерово. Мамутов был родом из древнего татарского селения Кекенеиз, неподалёку от Симеиза в Крыму. Там осталась его семья, которую вместе с другими жителями-татарами, депортировали в Среднюю Азию. Селение Кекенеиз Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года переименовали в Оползневое. Подобрали подходящее название.

И снова обратимся к воспоминаниям бывшего капитана медицинской службы Винокура. «Прислали к нам нового ротного, «человека со стороны», капитана Орешникова, бывшего адъютанта командира дивизии. Он не был боевым офицером, «орлом и примером», и на командование штрафной ротой по своим личным качествам явно не тянул. Он продержался у нас с неделю, а потом получил ранение шальной пулей в живот. Орешников был в бункере, окошко которого было закрыто куском фанеры, так пуля пробила фанеру и попала в капитана. Его отправили в тыл, но выжил ли он, не знаю. После него роту принял Аптекарь. Единственный раз я поехал «за компанию» с Мишей Аптекарем на прием пополнения, привезенного на станцию Гумбинен. Из тыла прибыло примерно сто молодых заводских пацанов, все они были осуждены по статье — «за прогулы». Там же, в Гумбинене, нам местные «смершевцы» добавили еще человек десять из бывших пленных, мы сделали перекличку по списку, расписались конвою за получение личного состава под свою ответственность, и это пополнение было последним набором, с которым мне довелось воевать в одной штрафной роте.

…Мы пошли в разведку боем, я находился рядом с Мишей. Немецкая мина упала прямо между нами, разрыв, и Аптекарь свалился на меня, уже без сознания. Кроме осколочных ранений, когда его оттаскивали в тыл, Миша получил вдобавок пулевое ранение в руку».

О третьем своём ранении Михаил Аптекарь сообщил в одном из своих писем друзьям:

«В ночь с 11 на 12 марта (1945) в бою у залива Фриш-Гаф я был ранен (уже в третий раз) в челюсть и кисть правой руки. К концу марта после целого ряда приключений и мытарств вместе со своим адъютантом Петей добрался до Подольска…. Первые полтора-два месяца ещё с трудом разговаривал. (в Подольске все смеялись: такому, мол, трепачу и язык повредило)».

Подольску Михаил Аптекарь был предан самозабвенно, мечтал о том дне, когда навсегда вернётся в любимый город. Его девушку Фаину Малкес эвакуация занесла в Кемеровскую область, на Кузнецкий металлургический комбинат. Переписываясь с Фаиной, Михаил не забывал упомянуть о городе, ставшем для него второй родиной после Одессы:

"Пройдут годы, война эта проклятая отшумит, хоть калекой, а приползу в родной Подольск. И каждый человек, который хоть именем своим напомнит о нашем, поистине золотом Прошлом, будет бесконечно дорог… Жди! Возможно и в этот (теперь уж, вероятно, последний раз) я выберусь живым. Встретимся и…".

Он выжил и вернулся в Подольск.

Итоги деятельности Михаила Аптекаря на мирном поприще наглядно проявились уже в 1946 году. Тогда, в первый послевоенный год, вряд ли кто мог предположить, что организованные Аптекарем общегородские соревнования штангистов пропишутся в Подольске навсегда. Исключительно благодаря вдохновению и энтузиазму одного человека тяжёлую атлетику в Подольске признают наиболее популярным видом спорта. После смерти выдающегося тренера 17 мая 1984 года ежегодные турниры штангистов, в память о Михаиле Лазаревиче Аптекаре, станут традиционными.

Писатель Юрий Козловский в очерке «Больше всего он ненавидел предательство» проникновенно писал о своём старшем друге:

«Михаил Лазаревич принадлежал к числу тех людей, для которых главным в жизни была работа, творческая, самозабвенная, до последнего часа. Его уважали. Любили. Он был патриотом подольской земли.

Он умер неожиданно и, считаю, рано. Хоронило его столько народу, что казалось порою: весь город решил проводить своего Мишу в последний путь… Но в тот день они отдавали почести человеку, которого жизнь вниманием таким никогда не баловала…. Фестивали, турниры, матчи дружбы — сколько их было проведено Аптекарем на стареньком и таком любимом подольчанами стадионе «Торпедо». А устные его вечера с рассказами об истории Подольска, на которые собирались в зале Дома культуры Карла Маркса? Их ведь тоже только праздниками и назовёшь… Я не историк, но одно для меня бесспорно. Все в своей жизни делал Михаил Лазаревич совершенно бескорыстно, увлеченно, а если в чем-то и ошибался, что ж, живой был человек, не мумия.

…Чего, чего, а злата-серебра у него никогда не было. Скромные костюмчики, видавшая виды обувка, простенькие рубашки или футболки — вот весь небогатый гардероб заслуженного тренера, судьи международной категории, непререкаемого авторитета в вопросах истории отечественной и зарубежной тяжелой атлетики.

…При всей неброскости своей внешности, небольшом росте и обычном, небогатырском телосложении был тем не менее самой колоритной фигурой.

Его уважали. Любили. Побаивались. Упрекали за резкость суждений, а они шли только от одного — боли за судьбу города, его истории».

Несколько лет назад архив М.Л.Аптекаря поступил в Подольский краеведческий музей. На мою просьбу уточнить биографические данные М.Л.Аптекаря, из музея ответили: «В фондах Подольского краеведческого музея нет документов биографического характера о М.Л.Аптекаре».

Выходит, что даже к 100-летию со дня рождения М.Л.Аптекаря, которое широко отмечалось в Подольске, музей не поинтересовался его биографией. Такое отношение более чем странно. Особенно, если вспомнить, что в этом городе более 70 лет назад прописался и активно действует Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации, где хранятся документы всех участников Великой Отечественной войны.

Автор выражает признательность работникам Централизованной библиотечной системы г. Подольска, а также депутату Совета депутатов Городского округа Подольск М.В.Жученко за оказанную поддержку в поиске материалов о М.Л.Аптекаре.