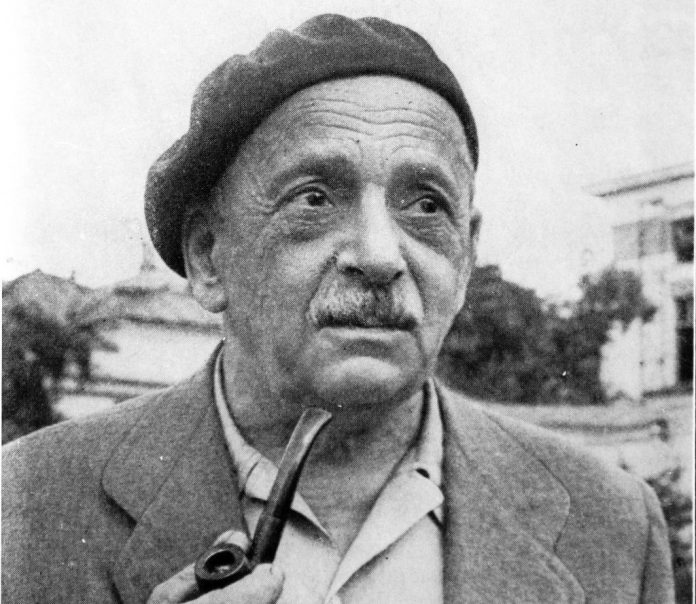

Еврейская муза Павла Антокольского

Матвей ГЕЙЗЕР

Павел Григорьевич Антокольский, заметный поэт, переводчик, эссеист, родился в Петербурге, но всю жизнь прожил в Москве. Свою творческую карьеру он начинал как режиссер драматической студии Евгения Багратионовича Вахтангова, был не только его сподвижником, но и близким другом.

По сей день со сцены театра Вахтангова не сходит «Принцесса Турандот». В постановке этого спектакля Антокольский сыграл в свое время заметную роль. Он-то и предложил молодому Евгению Вахтангову поставить «Игру» по пьесе Гоцци «Принцесса Турандот» и предрек, что спектакль окажется столь же вечным, как и творение Гоцци.

Здесь, в студии Вахтангова Антокольский познакомился и подружился с молодым Юрием Завадским, игравшим в «Турандот» Калафа.

Павел Антокольский — племянник скульптора Марка Матвеевича Антокольского. Видно, любовь к скульптуре, живописи у них в роду. Ему пророчили будущее художника, актера… Но отнюдь не поэта.

А Александр Архангельский как-то написал на Антокольского такую эпиграмму:

Почему бы вам не стать поэтом

И не сесть не медля за стихи?

Внял я предложенью консультанта.

Прошлое! Насмарку! И на слом!

Родовыми схватками таланта

Я взыграл за письменным столом.

В этой эпиграмме шутки только доля. С начала 20-х годов и до конца своих дней (Павел Григорьевич умер в Москве в 1978 году) Антокольский в первую очередь был поэтом и только потом переводчиком и прозаиком — его книга о Пушкине получила высокую оценку литературоведов. Первый поэтический сборник «Стихотворения» вышел в 1922 году, а последние стихи написаны уже спустя полвека.

Он был непререкаемым авторитетом для молодых поэтов, вошедших в поэзию в военные и послевоенные годы, — список литераторов, считавших Антокольского своим учителем, состоял бы из десятков имен. Но мы перечислять их не будем. Зато процитируем строки, посвященные П.Антокольскому двумя замечательными поэтами. Свое послание к нему Ярослав Смеляков завершает так:

Здравствуй, Павел Григорьевич,

Древнерусский еврей!

А вот последнее четверостишье из «Письма Антокольскому» Булата Окуджавы:

До свидания, Павел Григорьевич! Нам сдаваться нельзя.

Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья.

Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть…

Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

Какой особый пиетет авторов к адресату!

Еврейство Антокольского, о котором упомянул Смеляков, определило одну из важнейших тем в его творчестве.

Есть у Павла Антокольского стихи, по сути даже маленькая поэма — «Теряются следы в тысячелетиях». Написать ее заставил Бабий Яр. Главное и вечное, что хотелось сказать поэту, с особой, библейской силой прозвучало в последних строфах.

…Очнись, дитя библейского народа!

Газ или плетка, иль глоток свинца, —

Встань, юная! В делах такого рода,

В такой любви не может быть конца.

В такую ночь безжалостно распахнут

Небесный купол в прозелени звезд,

Сверкает море, розы душно пахнут

Сквозь сотни лет, за сотни тысяч верст.

Я для свиданья нашего построил

Висячие над вечностью мосты.

Все мирозданье слышит:

— Шма, Исроэль! — и пышет алым пламенем.

А ты?

В этих строках столько глубины, зрелого поэтического сознания, любви к истории своего народа! Эта любовь изливается и в знаменитой поэме Антокольского «Сын», и в одном из самых потрясающих произведений на еврейскую тему — «Лагерь уничтожения». Вот из него отрывок.

…И тогда подошла к нам, желта, как лимон,

та старушка в три тысячи лет,

в кацавейке, в платке допотопных времен,

еле двигавший ноги скелет…

…«Извините. Я шла по дорожным столбам,

по местечкам, сожженным дотла.

Вы не знаете, где мои мальчики, пан?

Не заметили, где их тела?

Извините меня. Я глуха и слепа.

Может быть, среди польских равнин,

Может быть, эти сломанные черепа —

Мой Иосиф и мой Веньямин?..»

Читая эти трагические, воистину библейской силы стихи, еще раз задаюсь вопросом, как пришел к еврейской теме воистину русский поэт, чья юность и молодость, в отличие, скажем, от Маршака, прошли вдалеке от «еврейской улицы»? На этот вопрос отчасти ответ дан в процитированном выше стихотворении «Теряются следы в тысячелетних…». Есть в нем такие строки:

…Прости мне три столетья опозданья

и два тысячелетья немоты.

Опять мы разминулись поездами

на станции, где отпылала ты…

…Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,

врубаясь в мрамор маленьким резцом,

чтоб ты явилась взгляду человека

с таким вот точно девичьим лицом…

Павел Антокольский не мог не написать стихотворения «Теряются следы в тысячелетних…», опубликованное в журнале «Знамя» (1946, №7). Оно явилось логическим продолжением самого великого творения поэта Антокольского – поэмы «Сын». Есть в ней такие строки:

Почувствуй же, каким преданьем древним

Повеяло от смуглого чела!

Ведь молодость, так быстро догорев в нем,

сама клубиться дымом начала –

горячим пеплом всех сожженных библий,

всех польских гетто и концлагерей –

за всех, за всех, которые погибли,

он полурусский и полуеврей,

проснулся для войны от летаргии

младенческой…

Без еврейской музы Павла Антокольского, как и без стихов М.Светлова, И.Сельвинского, И.Уткина, М.Цетлина, антология русско-еврейской поэзии была бы немыслимой…

Выражаем благодарность дочери Матвея Гейзера Марине за предоставленные нашей редакции архивы известного писателя и журналиста, одного из ведущих специалистов по еврейской истории.