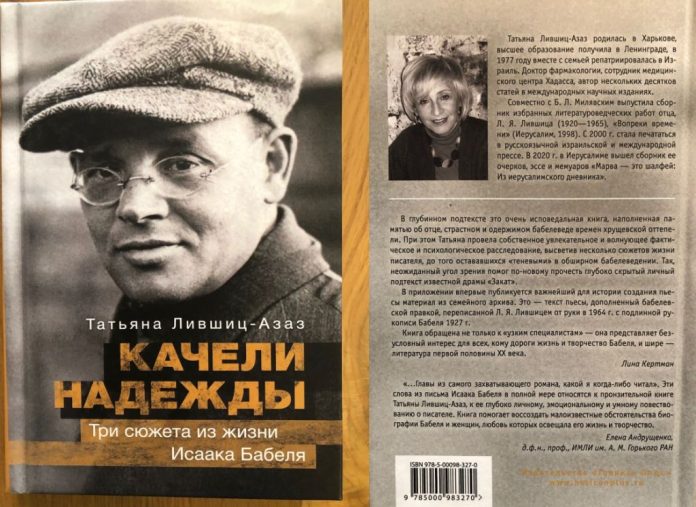

О книге Татьяны Лившиц-Азаз «Качели надежды: Три сюжета из жизни Исаака Бабеля»

Елена ТВЕРДИСЛОВА

Татьяна Лившиц-Азаз — автор новой книги о малоизвестных широкому читателю обстоятельствах жизни и трагической гибели Исаака Бабеля (1894-1940). Мы не случайно вынесли в заголовок, слегка переиначенные ею, собственные слова писателя о себе — «Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем» (с. 257). Именно таким он видел свое служение литературе, причем, заметим, прежде всего литературе русской (хотя хорошо владел французским и идишем, и неплохо ивритом) и брал потому на себя всю ответственность.

Татьяна унаследовала любовь к творчеству Исаака Эммануиловича еще с юности, от своего отца, Льва Яковлевича Лившица (1920-1965) — известного бабелеведа времен «оттепели». Он, в свою очередь, прошел путь Бабеля, но менее кровавый: в 1949 г. его обвинили в космополитизме, лишили работы, исключили из партии, выбросили из аспирантуры филологического факультета Харьковского университета, и, в конце концов, осудили в 1950 году на 10 лет лагерей. Правда, как многих, после смерти «вождя народов», освободили раньше — в 1954 г.

Материалы по Бабелю Лев Лившиц начал собирать сразу после выхода в 1957 году первого с конца тридцатых сборника И.Э.Бабеля «Избранное» под редакцией Ильи Эренбурга. Поэт Борис Слуцкий (их отроческую дружбу с Лившицем они пронесли через всю жизнь) познакомил исследователя с вдовой Бабеля А.Н.Пирожковой, которая помогала ему в сборе материалов. Лившиц ушел внезапно, не дожив до 45 лет, оставив после себя весомый бабелевский архив — не продолжить для дочери отцовского дела было просто невозможно. Но не так всё просто: лишь спустя многие годы Татьяна смогла вернуться к тому, что чувствовала невыполненным долгом перед отцом, и тогда вновь возродилась идея книги о писателе. Однако не той, которую не успел написать он, а той, которую она сама — по ее собственным словам — писала всю жизнь, ведя внутри себя постоянные диалоги с безвременно ушедшими — и отцом, и его героем.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Первая глава книги посвящена отношению с Бабелем его старшей дочери Натали, родившейся в 1929 г. в Париже и выросшей без него. (См. «Отцы и дочери», "ИсраГео", 12.7.2022).

Мать Натали — Евгения Борисовна Гронфайн — стала женой писателя в 1919 году. Поженились они в Одессе. Урожденная киевлянка, с юности, как и муж, свободно владевшая французским, способная художница, в 1925 она уехала в Париж брать уроки по живописи и решила не возвращаться в Советскую Россию. После рождения дочери Бабель еще дважды (когда дочери было три года и шесть лет) навестил семью в Париже, но окончательно переехать к ним во Францию не захотел.

Со временем Натали на Западе стала одним из серьезных исследователей творчества отца, которому, однако, так и не простила его отступничества от семьи. Откуда ей было тогда знать, что после 1935 г. он уже стал «невыездным»?

Автор книги неожиданно, но, конечно, с затаенным волнением, разглядела некую общность в их судьбах с Натали, начиная с рождения в июле и пережитого в детстве сильного, запомнившегося обеим впечатления от встречи с отцом. У Татьяны оно было даже драматичнее: в шестилетнем возрасте ее привезли к папе в лагерь, «далеко на Урале» (с. 28). Она его совсем не помнила, знала по фотографиям, но постепенно к ней стал приходить «знакомый запах его табака, улыбка» (с. 28).

Татьяна, верно замечая, что «если Бабель бросил вызов судьбе, то его старшая дочь в очерке-воспоминаниях 1994 года бросает вызов отцу» (с. 29), возражает ей, одновременно ее утешая:

«Сколько раз он писал и родным, и твоей матери, что когда от них нет писем, его душой овладевает беспокойство и уныние» (с. 30).

Она находит «неоспоримые доказательства того, что до последнего вздоха Бабель продолжал любить старшую дочь и свою первую семью, тревожиться об их судьбе», приходя к собственному убедительному выводу о прихотливых сюжетах бытия:

«Дочь страдала от того, что отец — вместо жизни с ней и рядом с матерью — выбрал писательство, а оказалось, что литературное наследие, которое он создал вдалеке от них, определило основной внутренний стержень судьбы Натали, наполнило смыслом и содержанием ее собственную жизнь» (с. 41).

В 1925 году жена Бабеля уехала в Париж не только для того, чтобы учиться живописи. По сути, она бежала от бурного романа своего мужа с актрисой театра Мейерхольда Тамарой Кашириной, который начался за несколько месяцев до этого. Событиям двух лет этого романа и его «литературному эху» посвящена вторая глава. К чести Кашириной надо отметить, что я делаю вслед за Татьяной, в страшные годы сталинского террора она сохранила около двухсот бабелевских писем и полностью опубликовала их в 1992 году. Искусный монтаж подобранных к месту цитат из писем Бабеля и тонких комментариев Татьяны позволяет нам с головой окунуться в атмосферу любовной лихорадки, терзавшей Бабеля.

Обычно множество ссылок на документальный материал мешают понять авторскую задачу, что называется, схватить быка за рога, а здесь это и в голову не приходит, как не хочется интересоваться, из чего сделан соус, если жаркое вкусное. С одной стороны, Татьяна как автор книги вроде бы держит дистанцию, но с другой стороны, она входит в мир героев повествования так, будто лично была с ними знакома и сопровождала во всех перипетиях судьбы.

Очень личный и вместе с тем слегка отстраненный взгляд автора на события, подкупает бережным отношениям к героям. По сравнению с теми испытаниями, которые уже грядут через несколько лет — арест, допросы и пытки Бабеля, — его нервный и неровный роман с Тамарой Кашириной — красавицей и видной во всех отношениях женщиной, обладавшей и незаурядными организаторскими способностями, представляется совсем не столь драматичным как его непосредственным участникам. Тем более, что в дальнейшем оба они станут счастливы: она в браке с писателем Всеволодом ИвАновым — с ним она найдет способ реализовывать свои яркие способности, а Бабель обретет домашний очаг со своей последней любовью — Антониной Николаевной Пирожковой.

Читайте в тему:

Очень любопытно предположение Татьяны о том, что крутой «зигзаг» романа с Тамарой Кашириной, затем рождение в июле 1926 года их общего сына-первенца, которого он был не в состоянии воспитывать как отец, и почти совпавший с этим в том же месяце отъезд любимой матери Фани Ароновны к сестре Мэри в Бельгию, повлияли на внезапное создание в августе драмы «Закат». Ее главный герой Мендель Крик, как и Бабель, «опутан» чувством долга, обязательствами, необходимостью создавать условия близким.

«Человек, осмеливающийся жить по велению своего сердца, своих желаний, терпит крах, если эти желания вступают в противоречие с вековым укладом.

Прекрасным аккордом к истории создания драмы «Закат» стало При-ложение. Оно ценно тем, что в нем впервые представлена эта пьеса Бабеля (по изданию 1957 г.) с его собственной правкой, переписанной от руки Львом Яковлевичем Лившицем в 1964 г. с подлинной рукописи пьесы, хранившейся в архиве Тамары Кашириной-Ивановой и любезно предоставленной ею исследователю.

Отголоски переживаний отшумевшей любовной драмы автор обнаруживает и в рассказах «Улица Данте» и «Карл Янкель», сопоставляя то, что нам известно о пережитом писателем в жизни (из его писем) с деталями описаний в новеллах.

В третьей, завершающей главе, рассказывается о настроениях Бабеля на последнем этапе его жизни: с середины 30-х годов и до ареста 15 мая 1939 года. Автор вводит нас в атмосферу сменявшихся состояний писателя, когда тревога и подавленность за судьбы многочисленных друзей, ставших жертвами террора Ягоды-Ежова и погибших в сталинских застенках, иногда (под конец все реже) вытеснялись природной любовью и верой в жизнь и в искусство.

Как известно, вместе с Бабелем, находились под следствием в заключении М.Кольцов, В.Мейерхольд и завершал эту череду «подельник» Николай Ежов, в страшном сне не предполагавший оказаться на той же стезе. Их всех расстреляли в течение одной недели. Привлекая аргументы из трудов историков литературы и культурологов (Бенедикта Сарнова, Якова Басина и ряда других) Татьяна анализирует причины и выстраивает, как в хорошем детективе, убедительную версию того, что продиктовало Сталину объединение этих людей именно в такой сценарий обвинения и именно в такое время — в 1939 году.

Признаюсь сразу: книга настолько меня захватила, что у меня на данный момент нет никакого желания сопоставлять ее с другими работами о писателе или концепциями его творчества. Судьба писателя масштабна и страшна, а потери для русской культуры с его уходом неизмеримы и незаменимы — он просто не нуждается ни в каких сравнениях. Он есть! И, пожалуй, именно убедительность тона автора, выбранного ею стиля, опирающегося на богатство документального материала, — составляет одну из главных достоинств самого повествования, будто бы это Бабель нам рассказывает о себе, невольно слышится его говорок — неторопливый, убедительный, с легким южным акцентом. Он говорит — она слушает… Такое впечатление складывается благодаря обильному цитированию писем, воспоминаний, сохранившихся следственных дознаний, в которых безошибочно угадывается голос самого Бабеля. Размышления автора о тайнах созревания творческих замыслов писателя, о влиянии жизненных обстоятельств на этот процесс делается так вовремя и бережно, что просто получаешь из рук Татьяны его исповедь о себе, открывающей сквозной, единый стержень судьбы и творчества.

Страстный и нетерпеливый от природы, не всегда владевший бурным извержением энергии, Бабель не замечал, что наряду с повестями, рассказами, сценариями и т.п., писал еще и книгу собственной судьбы. Он ли шел за своей судьбой или наоборот — вел ее, утрачивая порой контроль над собой, ибо судьба требовала неимоверных сил, а подчиниться ей он не мог, как не мог подчиниться подозрениям, голосу интуиции, элементарной наблюдательности. Хотя и осознавал, что времени написать, что задумано, ему отпущено немного.

И этот движущийся калейдоскоп, напоминающий карусель, лучше всего подходит и отражает поэтику Бабеля, который вроде бы не верил, но и верил в Б-га, предопределенность судьбы и ее зова: «Бабель был, что называется, “homo politicus”: все, что происходило в обществе, захватывало его и подчиняло себе — и как художника, и как человека. (…) Он родился в жестокое время в страшном месте, отдавал себе в этом отчет, но не в силах был устоять перед соблазном заглядывания в бездну» (c. 34-35).

Бабель так и не научился предвидеть обстоятельства, которые могут стать для него ловушкой, и постоянно попадал в зависимость от женщин и от себя, конечно. Возможно, его собственный груз был для него самым тяжелым.

В книге много фотографий — членов семьи Бабеля и его собственных, начиная с детства. Притягателен взгляд, да и само его лицо на снимке, вынесенном на обложку: живые, ироничные, внимательные глаза с затаенной тревогой глядящие вперед, отчего его доброе лицо кажется усталым.

Книга «Качели надежды…», сделана тщательно и чрезвычайно деликатно. И это очень большой ее плюс, ибо, что греха таить, есть имена в литературе, на прожитый опыт которых исследователь может позволить себе смотреть свысока. У Татьяны Лившиц-Азаз понимание не просто родственной души, которая давно знает Бабеля, а человека, прожившего с ним всю жизнь.

Вот что значит "вкусно написанная" рецензия! Спасибо ее автору Елене Твердисловой и автору книги Татьяне Азаз-Лифшиц.Приобрела книгу,проглотила ее за один вечер,узнала много нового о любимом писателе Бабеле. Написано с любовью к герою и теплым,сердечным отношением к окружающим его близким людям. Эффект поразительный!