Одна из самых ярких страниц еврейской истории могла открыться в Йом Кипур 5704 года

Лев СИМКИН

Восстание в Собиборе было запланировано на Судный день.

«Мы должны были бежать 13 октября, — вспоминал Печерский, — но в тот день был еврейский праздник Йом Кипур».

Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Узники постились, а вечером по баракам собрались на молитву. Раввина в Собиборе не было, но Леон Фельдгендлер знал службу наизусть, и провел молитву, как положено. Вероятно, он осознавал, что не всем молящимся пришлась бы по душе мысль о восстании. Иные видели в том, что с ними происходило, "руку" Всевышнего. Сказано же в книге Хинух (мицва 241):

"Пришли испытания – знай, что им способствовал твой грех, так распорядился Всевышний, и не избежать Его мести, ибо не Он – причина зла, а совершенные тобой проступки".

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

А раз так, надо ли мстить тем, которого Всевышний послал причинить нам боль?

… Годы спустя Блатт в разговоре с Ричардом Рашке признался, что он, выходец из религиозной семьи, больше не верит в Бога.

«Кто виновен и кто не виновен? — задал он риторический вопрос. — Может быть, Бог? Да, он самый большой виновник того, что случилось…»

«Где был любимый вами бог?»

Вопрос, мучивший многих, процитирован мною в версии Александра Кушнера, ответившего на него так:

«Один возможен был бы бог,

идущий в газовые печи

с детьми, под зло подставив плечи,

как старый польский педагог».

Для тех, кто не знает – речь идет о Януше Корчаке, в 1942 году отказавшемся от предложенной в последнюю минуту свободы и принявшем смерть в треблинской газовой камере вместе с двумястами воспитанниками Варшавского дома сирот.

* * *

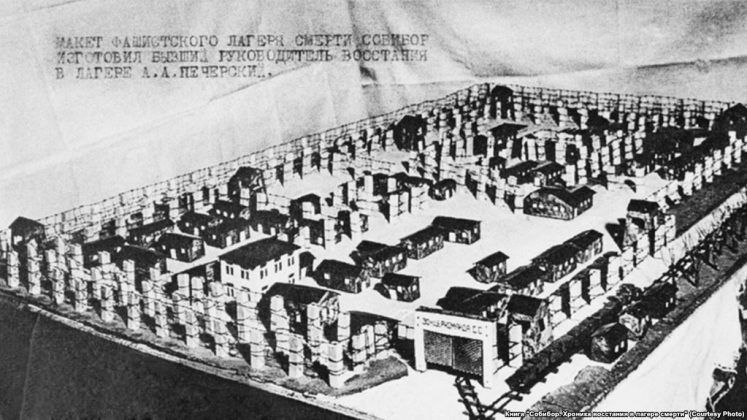

Группа евреев, прибывших 22 сентября 1943 года из минского трудового лагеря СС, была для Собибора совершенно нетипичной. На работу они шли маршевым шагом и пели — «Если завтра война, если завтра в поход…». Вахманы, услышав советскую песню в стенах смертного лагеря, повыскакивали из барака, мимо которого проходила колонна… Уж очень отличались они от «старожилов». Те до лагеря не один год провели в гетто и были настолько замордованы, что когда 14 октября 1943 года настал час постоять за себя, полторы сотни из них на побег не решились — остались в лагере. А те, кто решились и выжили, всю жизнь были убеждены, что не появись там Печерский, они неминуемо оказались бы в газовых камерах. 22 дня пребывания в лагере Александра Печерского и полтора часа восстания сделали их другими.

10 лет назад вышла моя книга «Полтора часа возмездия», первая биография Александра Печерского, стимулом для написания которой стало то, что я случайно наткнулся в архивном уголовном деле на его не известные историкам показания, после чего начал искать тех, кто помнил героя. Успел встретиться с двумя участниками восстания – Аркадием Вайспапиром в Киеве и Семеном Розенфельдом в Тель-Авиве, о многом выспросил друзей Печерского Михаила Лева и Лазаря Любарского (их всех уже нет на свете) и родных о его послевоенной жизни, обнародовал найденные в подольском архиве Минобороны военно-учетные документы. Потом вышла еще одна моя книга – «Собибор, послесловие», а потом меня отодвинули от этой темы, но я не ропщу, мне только обидно, что вокруг нее создаются нелепые мифы, а факты интересуют немногих. К тому же книги нынче не все читают, их потеснил фейсбук, он уже давно — и всесоюзная кузница, и здравница, и житница. Поэтому я хотел бы попробовать разместить тут какие-то отрывки из опубликованного, сегодня – есть повод для начала. Вот первый отрывок, из середины книги, понимаю, лонгрид, обычно я так не делаю, и тем не менее…

Читайте в тему:

САМОЗВАНЕЦ

Недаром говорят: «врут, как очевидцы». С едва ли не каждым годом, прошедшим после восстания, его «участников» становилось все больше. И трудно их винить, люди, прошедшие через страшный лагерный опыт, сами начинали верить в свое участие и рассказывали подробности явно литературного свойства. Печерский старался отслеживать все публикации о Собиборе, строго следил за тем, чтобы о восстании не просочилась в печать никакая неправда. В преддверии 1965 года, как я уже говорил, страна впервые готовилась отмечать юбилей Победы, и число газетных публикаций о героях войны резко выросло. К тому же, благодаря «оттепели» можно стало говорить о плене и других ранее запретных вещах.

Сам Печерский не помнил всех подробностей восстания, не знал многих аспектов жизни лагеря (он провел там всего 22 дня) и, как и все добрые люди, был доверчив. Когда объявлялся кто-то из выживших собиборовцев, он верил каждому его слову, хотя иной раз опыт других, подлинный или мнимый, наслаивался на свой. Во время нашей встречи Аркадий Вайспапир сказал мне:

«Печерский хотел, чтобы выжившие участники побега получили хоть какие-то льготы и потому объявил, что все те из них, кто выжили, входили в боевую группу».

С точки зрения историка – неверный шаг, а с человеческой – все он делал правильно. Но когда Печерский столкнулся с откровенной ложью, такого он стерпеть не мог.

Вероятно, ему не сразу попались на глаза статьи в «Правде» и «Советском воине» о том, что нашелся Борис Цибульский, один из ключевых участников восстания. Их было двое таких, самых активных, он и Александр Шубаев по прозвищу Калимали, который принес ему пистолет после уничтожения Ноймана. Печерский искал Шубаева после войны, в 1947 году был в Хасавюрте у его старшего брата и выяснил, что тот погиб, будучи в партизанах. В начале семидесятых Ольга Ивановна была в командировке в Буйнакске и нашла там его вдову, работавшую зубным врачом, потом он сам поехал туда, чтобы с ней познакомиться. Вот и о Цибульском он вспоминал не переставая все двадцать минувших лет.

«После побега и перехода через Буг он заболел, и мы его оставили в партизанской зоне с одной женщиной, бежавшей из гетто, которую встретили в лесу», — писал Печерский Леву 14 сентября 1964 года.

В том же письме он сообщает, что позже он вновь встретил ту женщину, и она сообщила:

«Борис умер от крупозного воспаления легких».

И вдруг оказывается, что Цибульский жив. Главная советская газета «Правда» в своем стиле поведала о том, как Борис Цибульский, учитель физкультуры в новосибирской школе, вспоминал на «городской агитплощадке» о восстании в Собиборе. Чтобы молодому читателю стало понятно, что такое правдинский стиль, приведу две детали из той публикации. Помимо прямой неправды — упоминания о неведомой никому помощи участникам восстания со стороны загадочных «польских друзей», — там было новое идеологическое клише: подчеркнуто, что Цибульский «был захвачен фашистами в бессознательном состоянии». Уже не возбранялось рассказывать о бывших пленных. Но советский солдат мог попасть в плен исключительно «в бессознательном состоянии».

Печерского, конечно, удивило, что Цибульский не пытался раньше с ним связаться, — да мало ли, как бывает… Он написал в газету, оттуда ему сообщили адрес, по которому Печерский послал на имя Цибульского теплое письмо. Адресат ответил коротко, обещал позже написать подробно и даже позвонить, но долго не делал ни того ни другого.

«У меня такое впечатление, что он меня избегает», — пишет Печерский Михаилу Леву.

Скоро у него возникает сомнение:

«Получил новую газету с его фото. Я стараюсь убедить себя, что это он и есть, но как будто не он. Неужели у меня настолько паршивая память, что я попутал?»

Печерский собрался в Новосибирск, но от Ростова это далековато, билет стоил 110 рублей, что по тем временам составляло неплохую месячную зарплату. Он стал искать возможность поехать бесплатно и нашел ее, напросившись в сопровождающие заводского груза, пересылаемого по железной дороге. Но тут ему пришел вызов на междугородную телефонную станцию (дома у Печерского телефона не было).

Звонок был не из Новосибирска, а из Харькова, куда, как объяснил Цибульский, он собрался переезжать. Подробности разговора изложены в письме Томину от 2 августа 1964 года:

«На мой вопрос, что с тобой было после побега, он давал странные ответы. Даже не смог ответить на вопрос: «Где мы с тобою встретились?». Сказал, что не помнит, так как был во многих лагерях. … Почему ты меня не искал? Ответ — искал в Кременчуге, хотя везде в газетах меня называли “Сашко из Ростова”».

Этот же разговор он описывает Леву 14 сентября 1964 года:

«А теперь о Борисе Цибульском, который проживает в Новосибирске. Я разговаривал с ним по телефону и задал ему несколько вопросов, из которых понял, что он не был в Собиборе».

«Он начал рассказывать, как в 1962 году приезжал в Ростов судить футбольный матч, как будто нам не о чем говорить».

Телефонные переговоры были заказаны на десять минут, и, когда Печерскому

«… стало ясно, что он избегает разговора о Собиборе, рассчитывая, что время истечет, меня это взбесило, и я его перебил и начал задавать вопросы.

— Тебя оставили работать во втором лагере и вы там ночевали?

— Да, мы там жили в бараках (Первая ложь).

— Кто входил в вашу подпольную группу?

Он перечисляет свою «четверку» и добавляет что потом и я вошел в эту группу. (Вторая ложь)».

На все вопросы Печерского следовали либо «неверные ответы, либо невнятное бормотание. Выслушав лже-Цибульского, Печерский сказал:

«Борис, теперь слушай ты меня. Я верю, что ты Борис Цибульский, что ты отважный разведчик, как пишут в газете, но ты не тот Борис Цибульский, за которого себя выдаешь». Он молчал, ничего не мог мне ответить».

«А в газетах «Правда» и «Советский воин» переписан очерк Антокольского с Кавериным, вышедший в журнале «Знамя», — из письма Печерского. Зато в первой из них после рассказов о подвигах «политрука-разведчика» был такой заключительный аккорд:

«Борис Цибульский не любит рассказывать о себе и своих подвигах. Впрочем, скромность присуща таким людям, как он».

Увы, на деле таким людям, как он, не присуща не только скромность, но и еще одно важное качество — стыдливость. Человек становится самозванцем, только утрачивая стыд.

«Только тот, кто не стыдится себя самого, способен выдавать себя за другого, — пишет философ Г. Тульчинский в книге, которая так и называется — Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы. — Стыд выступает как хранитель личности».

Заканчивается письмо Печерского Леву просьбой о совете:

«Он самозванец, как посоветуете мне поступить?»

Тот не успел ответить, как Печерскому пришло новое письмо от самозванца, написанное 16 сентября 1964 года, через два дня после того телефонного разговора. Лже-Цибульский кается во лжи и пишет:

«…не мог места себе найти, даже хотел покончить с собой, но ты меня успокоил по-отцовски». В оправдание своей лжи он приводит то, что «благодаря этому поступку нашел любимого сына».

С этим сыном история такова. По словам лже-Цибульского, до призыва в армию в Ромно у него осталась беременная жена с двумя детьми. После войны он узнал, что их расстреляли, а третьего ребенка, сына, родившегося в январе 1942 года, вроде бы спасли соседи. Дальнейшее описано в правдинской статье: «А недавно на имя Бориса Цибульского пришло письмо, заставившее забиться сердце в радостном предчувствии.

«…Я не помню ни отца своего, ни матери, меня воспитало Советское государство, я получил образование в детских домах на Украине», — автор письма Николай Цибульский, прочитав в газете очерк о герое Собибора, высказал догадку об отце…

Командование предложило ему отпуск, и отец с сыном впервые встретились.

…Седой мужчина и парень в солдатской форме, не скрывая слез, сжимали друг друга в объятиях». Статья заканчивается словами о «дружбе народов и самоотверженном труде на благо родного государства — самых надежных гарантиях мира на земле».

Как там было на самом деле, трудно сказать, может, и вправду самозванец благодаря той лживой статье обрел потерянного сына. Во всяком случае Печерский в это поверил.

«Вы мне так и не написали, как поступить с Цибульским, — пишет он Леву 5 октября 1964 года. — Написать в газету — это будет удар по сыну, который только нашел отца, это только меня удерживает, не говоря еще о ряде других причин, о которых, думаю, вы догадываетесь».

Читатель тоже, надеюсь, догадался, что это за «другие причины» он имел в виду. История еврея-самозванца могла дать повод подвергнуть сомнению всю историю восстания в Собиборе и его реальных участников, к тому же в то время еще не забылись фельетоны полуторадесятилетней давности, изобилующие еврейскими фамилиями. Только восемь лет спустя Печерский решился публично разоблачить самозванца. Что побудило его к этому, не знаю. Видно, ему стало известно, что тот продолжал выдавать себя за героя. Во всяком случае, в 1972 году статью на эту тему готовила Нина Александрова из «Известий», одна из самых известных журналисток лучшей на тот момент советской газеты. Известинец Анатолий Друзенко позже рассказывал, что речь должна была пойти о Борисе Цибульском из Харькова, который «выдавал себя за героя, имея за это какие-то льготы, почет и прочее». Статья была практически готова, ее уже хотели ставить в номер, у журналистки имелись все разоблачительные документы и даже покаянное письмо самозванца. Но она сказала: «Я хочу посмотреть ему в глаза». Не вышло. Самолет АН-10, которым Нина Александрова летела на эту встречу, упал в двенадцати километрах от Харькова.

Мне хорошо запомнилась эта авиакатастрофа, поскольку о ней сообщалось в тогдашней печати, что делалось в исключительно редких случаях. Харьковскую трагедию не стали замалчивать потому, что погибли известные люди: знаменитый пародист Чистяков, профессор Мокичев, ректор института, где я в то время учился… Накануне отъезда Нина Александрова позвонила Печерскому и сказала, что летит в Харьков к Цибульскому. «Когда в газете прочел сообщение о гибели самолета, сразу подумал о ней, — из письма Печерского Томину от 9 июля 1972 года. — Из-за такого подлеца погибла такая замечательная женщина».

Собкор «Известий» в Харькове Г. Семенов привез Печерскому рукопись статьи, она заканчивалась словами:

«И вот я у Цибульского…»

В архиве Лева сохранилось письмо Семенова от 30 июня 1972 года: «Встретился с Цибульским в райсобесе, где он получает пенсию. На вопросы ответил, что ни в каких лагерях не был. Никаких орденов у него тоже нет. А когда предъявили публикации, стал твердить “я дурак”. На поверку оказалось, что не такой уж он дурак. Собибор помог ему получить квартиру в Харькове».

МИФЫ И ХЛЕБ

«Сорок человек нас работало на колке дров. Изголодавшиеся, утомленные люди с трудом поднимали тяжелые колуны и опускали их на громадные пни, лежащие на земле. Френцель ходил между нами и с размаху хлестал толстой плетью, приговаривая: Шнель, шнель!»

В книге Печерского «Восстание в Собибуровском лагере» есть рассказ о событии, случившемся 26 сентября, на четвертый день его пребывания лагере.

Одному заключенному, «невысокому, в очках, худому как щепка, голландцу», никак не удавалось расколоть пень, и тогда — «Френцель взмахнул плетью. Голландец застонал от боли, но не смел оторваться от работы и продолжал раз за разом бить, как попало, колуном по пню. И в такт этим ударам Френцель, улыбаясь, бил его плетью по голове, с которой свалилась шапка».

Заметив, что Печерский перестал колоть свой пень, садист обратился к нему «на ломаном русском языке:

«Русски зольдат, тебе не есть по нраву, как я наказал этот дурак? Даю тебе ровно пять минутен. Расколешь за это время пень, получишь пачку сигарет. Опоздаешь секунду, всыплю двадцать пять плетей».

Он снова улыбнулся, отошел на несколько шагов от меня и вытянул вперед руку с часами в золотом браслете».

Представьте, Печерскому удалось расколоть пень за отведенные минуты, после чего случилось следующее.

«Подняв с трудом голову, я увидел, что Френцель протягивает мне пачку сигарет.

— Четыре с половиной минутен, — сказал он. — Раз обещаль — значит, так. Получай.

— Спасибо, я не курю…»

Вам эта история ничего не напоминает? Я имею в виду то, как другой немец, комендант лагеря Мюллер, обращался к другому военнопленному — «руссу Ивану»:

«Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова».

А потом передумал и налил «полный стакан водки, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: “Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия». Это из шолоховской «Судьбы человека» — рассказ о судьбе Соколова, напомню, тоже написан от первого лица.

«Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: “Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель”».

Ну, что было дальше — все помнят: Мюллер не стал расстреливать Соколова и подал ему буханку хлеба и кусок сала. Тот не стал отказываться, «харчи разделил Соколов со своими товарищами — всем поровну».

У истории с пнем тоже есть похожее продолжение. Когда Печерский отказался от сигарет, Френцель принес ему буханку хлеба и пачку маргарина.

— Русски зольдат, возьми.

Но, в отличие от шолоховского героя, тот отказался: «Спасибо, я сыт».

Сходство рассказов налицо, но интереснее разница: те представления о нормах и идеалах, которые отразились в концовке этого эпизода. У шолоховского героя возобладало чувство коллективизма — для него важнее всего накормить голодных товарищей. Печерский же ничего не смог принять от немца. Мотивы отказа становятся ясны из его рассказа, записанного в 1984 году на любительскую видеокамеру: «Я знал, откуда он взял этот хлеб. Он его взял во втором лагере. И мне показалось, что капает кровь с его пальцев, потому что хлеб привезли люди, которых всех уничтожили. И мне стало страшно, когда я увидел эти капли крови. Я сказал: “Спасибо, то, что я здесь получаю, для меня вполне достаточно”».

У читателя может возникнуть вопрос — как у людей, которых везли в лагерь, оказался хлеб? Вместо ответа приведу записанный Ханной Кралль поразительный рассказ Марека Эдельмана. Это один из руководителей восстания в Варшавского гетто, откуда евреев отправляли в лагерь, устройство которого практически не отличалось от Собибора, — Треблинку.

«…Было объявлено, что дают хлеб. Всем, кто выразит желание ехать на работы, по три килограмма хлеба и мармелад. Послушай, детка. Ты знаешь, чем тогда в гетто был хлеб? Если не знаешь, то никогда не поймешь, почему тысячи людей могли добровольно явиться и с хлебом поехать в Треблинку. Никто до сих пор этого понять не мог. …Люди шли организованно, четверками — шли за этим хлебом, а потом в вагон. Ну, а мы — мы, конечно, знали. В сорок втором году мы послали одного нашего товарища, Зигмунта, разузнать, что происходит с эшелонами. Он поехал с железнодорожниками с Гданьского вокзала. В Соколове ему сказали, что здесь путь раздваивается, одна ветка идет в Треблинку, туда каждый день отправляется товарный поезд, забитый людьми, и возвращается порожняком; продовольствия не подвозят. Зигмунт вернулся в гетто, мы написали обо всем в нашей газете (подпольной – Л.С.) — а никто не поверил.

“Вы что, с ума сошли? — говорили нам, когда мы пытались доказать, что их везут не на работы. — Кто ж станет нас посылать на смерть с хлебом? Столько хлеба переводить зря?!”»

История буханки хлеба, переданной эсэсовцем советскому военнопленному, стала мифом — безотносительно того, хотели ли авторы заниматься мифотворчеством. Один из них рассказывал о пережитом сразу по его следам, второй — классик советской литературы – спустя полтора десятилетия.

Созданный Шолоховым гимн советским военнопленным, между прочим, знаменовал целый идеологический сдвиг. До публикации «Судьбы человека» в 1957 году их судьба замалчивалась. Правда, Шолохов вторгся, хотя и первым, на уже разминированную территорию. На проблему бывших военнопленных власти обратили внимание несколько раньше, спустя два года после смерти Сталина. 17 сентября 1955 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Как ни странно, в первую очередь решили помиловать тех, кто служил в полиции и оккупационных силах. Публикация указа вызвала поток возмущенных писем от бывших военнопленных, которых он не коснулся. Тогда была создана комиссия под председательством маршала Жукова, в июне 1956 года представившая доклад о фактах произвола в отношении военнопленных. 29 июня 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли секретное постановление «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», которое «осудило практику огульного политического недоверия к бывшим советским военнослужащим, находившимся в плену или окружении противника».

Можно сделать смелое предположение. Шолохов с Печерским — земляки, Шолохов мог прочитать брошюру Печерского, и в его памяти застрял этот микросюжет. Впрочем, прототипами шолоховского рассказа называют множество реальных людей, от которых писатель якобы узнал эту историю…

Миф, как известно, ориентирован на универсальное осмысление действительности и дает людям радость узнавания знакомого в неизвестном. А легенда — легшая в основу мифа реальная история с эффектным художественным домыслом — часто дает возможность понять прошлое не меньше, чем правда. Сходство стилистики рассказа Шолохова и брошюры Печерского может объясняться установками соцреализма — «большого стиля», к которому, поглядывая друг на друга, обязаны были стремиться все взявшие в руку перо.

Самое интересное, что нечто похожее могло оказаться и в ненаписанном романе главного антагониста Шолохова – будущего «космополита номер один» Ильи Эренбурга. От Элеоноры Гриневич я узнал о том, что Эренбург собрался было писать роман о нацистских концлагерях, для которого ему нужен был консультант с опытом Печерского, и предложил ее отцу примерно на год переехать к нему на дачу. Печерский отказался, так как не пожелал жить отдельно от семьи, которую к тому же надо было кормить. К слову, приведу послевоенный исторический анекдот, по-тихому передававшийся из уст в уста. На официальном обеде во время войны Эренбург якобы поднял тост: «За Родину!». Шолохов, не без антисемитского подтекста, уточнил: «За какую Родину?» Известно было, что он еще в 1941 году высказывался — «евреи не воюют». Эренбург мгновенно отреагировал: «За ту Родину, которую предал Власов!».

…Увы, никто из выживших в Собиборе, по крайней мере, если судить по опубликованным материалам, не мог припомнить эпизода с пнем. Ричард Рашке при подготовке своей книги беседовал со многими выжившими собиборовцами, и почти все скептически отнеслись к истории описанного Печерским противостояния с эсэсовцем. Не был свидетелем этой сцены и Аркадий Вайспапир, который слышал о ней, как он сказал мне во время нашей встречи, только из уст Печерского. Поинтересовался я и мнением Михаила Лева на этот счет, но он на мой прямо поставленный вопрос о достоверности истории с пнем не дал прямого ответа, а вместо этого задумчиво заметил: «Было в Печерском что-то театральное».

В последующие годы он не раз рассказывал эпизод с пнем, но впервые описал его в изданной в 1945 году книге (в овручской рукописи 1944 года его не было). Как она появилась на свет? Сам Печерский писал, что в основе книги лежал дневник. «В первые дни лагерной жизни я украдкой делал очень короткие записи, в которых намеренно неразборчивым почерком отмечал главные факты из пережитого. Только потом, через год, я их “расшифровал” и значительно дополнил».

В то, что в лагере можно было вести дневник, трудно поверить. И, тем не менее, такие факты были. После освобождения Освенцима в схронах на его территории было найдено несколько рукописей, которые узникам, впоследствии уничтоженным, удалось спрятать. Наиболее известная из них принадлежит перу Залмана Градовского («В сердцевине ада». Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима).

Правда, мне не удалось найти никого из близких Печерского, кто видел бы этот дневник. Больше того, по словам его дочери Элеоноры, у него вообще не было такой привычки — вести дневник.

…Элеоноре было десять лет, когда выяснилось, что отец жив. Из госпиталя в Щурово Рязанской области пришло письмо, до этого момента его считали без вести пропавшим. Потом письма пошли одно за другим — матери, жене, брату и сестрам, и в каждом из них описывалось произошедшее в Собиборе, эпизод за эпизодом, фрагмент за фрагментом. Младшая сестра Печерского Зинаида, журналистка, работала в ростовской областной газете «Молот». Вся редакция знала, что у коллеги пропал брат, а потом нашелся. К тому же какого-то «Сашко из Ростова» разыскивал Еврейский антифашистский комитет, куда из разных концов Европы шли письма благодарных узников, вырвавшихся благодаря ему из ада. Да это ж он и есть! Кому-то в редакции пришла в голову мысль «слепить» из писем Печерского книгу, так и поступили. Элеонора рассказала мне ее версию в ответ на мой вопрос о том, почему Печерский больше никаких литературных произведений не написал. По ее словам, он потому потом не писал, что и свою первую и единственную книгу не писал тоже. Впоследствии, по словам Элеоноры, редкие заметки в газетах за него вновь писали журналисты. Точнее, друг у друга переписывали.

Все же думаю, это не совсем так. Сам Печерский был вовсе не чужд художественному слову.

«Солнце близилось к закату, бросая прощальные мягкие лучи. Небо было безоблачно, воздух напоен ароматом близкого леса».

Почему я думаю, это рука Печерского, а не соавтора-редактора? Да потому, что его первая рукопись «Тайна Сабиборовского лагеря» (1944 год, Овруч) – тоже не что иное, как попытка создать художественный текст, где самого себя он вывел под именем Александр Ковалев. (Понимал, что еврейское имя для руководителя восстания не подойдет для публикации, на которую, видимо, рассчитывал). «Окровавленное солнце», «бедная крошка хваталась бессильными ручками за чёрные клубы дыма» и т.п. Да и записанные в шестидесятые или семидесятые годы его «Воспоминания» начинаются ритмической прозой:

«Семеро нас теперь, семеро нас собрались на советской земле… Семеро из сотен штурмовавших 14 октября 1943 года заграждения страшного гитлеровского лагеря истребления на глухом польском полустанке Собибор».

Александр Печерский всю жизнь писал одну книгу. Это не что иное как материализация расхожей цитаты про то, что каждый человек может написать одну книгу — книгу своей жизни. Он, конечно, далеко не каждый, и созданная им книга — великая книга.