Солдат чести Давид Ортенберг

Дина РАТНЕР, д-р философии, писатель

Случаются встречи с людьми, которые запоминаются на всю жизнь. Не часто увидишь человека в генеральской шинели с погонами стоящего в очереди за кефиром. Кассирша московского гастронома приглашала 93-летнего Давида Ортенберга пройти без очереди, но легендарный редактор «Красной Звезды» не пользовался преимуществами возраста и звания. Жил он в более чем скромной однокомнатной квартире, сам делал уборку и выстукивал свои рукописи на старой, склеенной изоляционной ленте, машинке. И это в то время, когда уже давно работали на компьютерах, в Москве даже вывелись мастерские по ремонту пишущих машинок.

Давид Ортенберг уже в лучшем мире – благословенна его память. Меня – автора настоящей статьи — не оставляет мысль: провидение ли хранило в страшные годы репрессий не идущего на компромисс солдата чести, или верность нравственным принципам семьи из нищего еврейского местечка. В чем тайна личности человека, истоки доброты, готовность взять ответственность на себя? Что спасло Давида Иосифовича, когда он вопреки воле «вождя» брал на работу в редакцию неугодных писателей и выпускал газету, минуя цензуру?

Жизнь – судьба Давида Ортенберга и окружающих его людей – свидетельство прошедшей эпохи. Но тема мужества, сознание ответственности за добро и зло всегда актуальны. Актуальна, увы, и тема войны. Как переориентировать человека на созидание и милосердие? Вечные вопросы и вечные ценности, которые мы, как эстафету, передаем из поколенья в поколенье.

Из памяти детства мы лепим душу свою. Давид Ортенберг вспоминал: «Родился я в местечке Чуднов Бердичевского уезда. Жили бедно, очень бедно. Завидовал детям, которые каждый день ели в школе пирожки; молча, отводил глаза, чтобы не догадались. Наверное, вместе с завистью рождается чувство достоинства. Оно возникает рано, с детских лет. Вот и мне казалось постыдным выказывать свою слабость. При жалчайшей бедности у нас в пятницу вечером было целых две сдобных халы. Мать стелила белую скатерть, зажигала свечи и молилась, закрыв лицо руками. Я знаю, она просила Бога, чтобы мы дети, были живы-здоровы, чтобы не были «шмаравозниками», чтобы учились. В еврейских семьях детей учили на последние копейки».

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Чувство справедливости, готовность защитить слабого побеждали страх. Будучи подростком, Давид побежал звать на помощь «неплательщику», которого бил «начальник», требуя у него зерно. Но откуда у местечковых евреев, не занимающихся хлеборобством, зерно. Даже купить хлеб во времена продразверстки было невозможно.

«При виде раскулачивания не оставляло ощущение своего бессилия; расстреляли еврея, хозяина дома где мы жили и забрали всё его имущество. Ощущение бессилия со временем сменилось сознанием необходимости встать поперек потока, даже если рискуешь оказаться щепкой, которую смоет течением».

Тогда же прибился мальчик к красноармейскому полку, где ему выдали первые в жизни сапоги и предмет его неописуемой гордости – трофейную английскую шинель. Инстинктивное чувство праведности спасло от соблазна работать агентом ЧК, за что предлагали дополнительный паек. С пятнадцати лет он на четырех войнах – гражданской, на Халхин-Голе, в Финской компании, в Великой Отечественной.

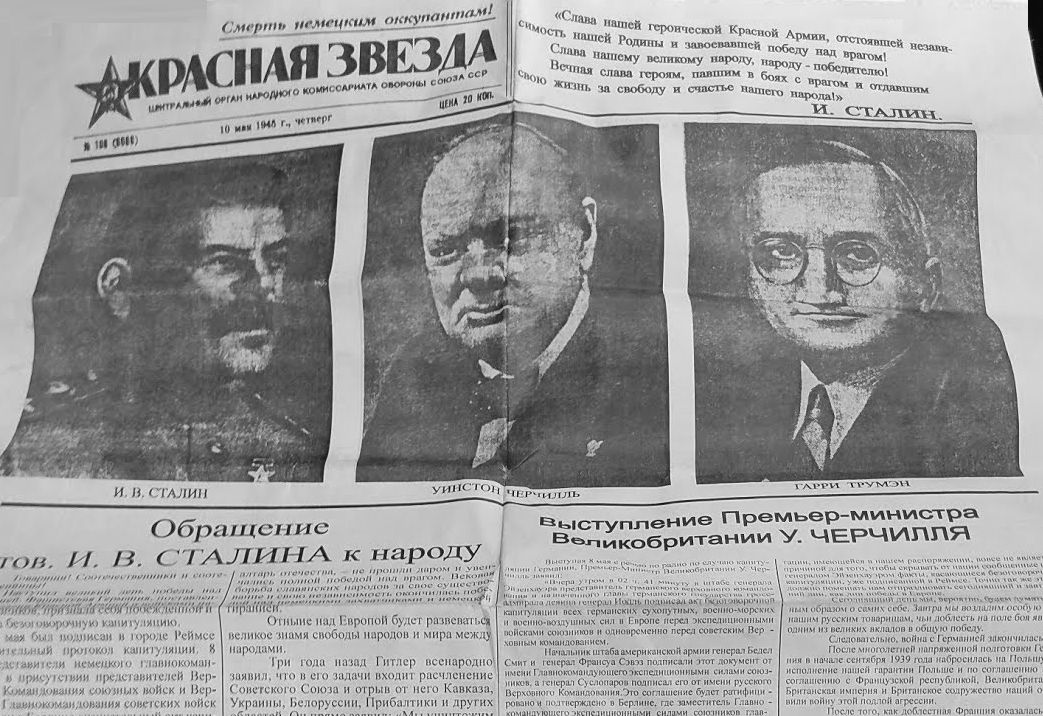

При, казалось бы, вполне устроившейся жизни – назначили заместителем уездного секретаря – продолжал учиться. Вот и оказался один из немногих грамотеев, приглашенных работать в редакцию областного журнала. 3 января 1938 года начал работать в «Красной звезде».

«То, что я там встретил, меня ошеломило. Оказалось, один за другим главные редакторы газеты репрессированы по ложным обвинениям. Среди них – В.А.Антогов-Овсеенко тот самый, который руководил штурмом Зимнего дворца и был одним из организаторов Красной Армии, А.С.Бубнов – бывший начальник политуправления РККА, Я.Б.Гамарник – армейский комиссар первого ранга, председатель Дальневосточного революционного комитета, с тридцатого года зам. наркома обороны".

На третий день работы состоялось собрание, на повестке дня один вопрос: о привлечении к партийной ответственности способного знающего газетчика секретаря редакции – Григория Кияшко. Единственное обвинение – связь с «врагом народа», главным редактором газеты Ландой Михаилом Марковичем. И никаких доказательств, кроме того, что часто заходил в кабинет Ланды, задерживался там. И сразу же, без обсуждения стали голосовать за предложение бюро парторганизации: «исключить из партии». Все подняли руки. Исключение из партии означало завтрашний арест. Давид Ортенберг только и сделал, что призвал к здравому смыслу: предложил исключить из партии всех присутствующих на собрании, ведь и они заходили в кабинет к Ланде, а как же иначе делать газету. Руки голосовавших опустились. Далее – за шесть лет работы Ортенберга в «Красной звезде» не было ни одного случая ареста.

Здравый смысл брал верх и в самые страшные годы войны. С одной стороны – приказ Сталина не отступать – «Ни шагу назад!», с другой – мужество командира, нарушившего приказ и тем самым спасшего армию. Казалось бы, куда как проще замолчать подобные случаи, но не в правилах газеты было обходить подобные ситуации. Военные корреспонденты на убедительных примерах показывали необходимость смелых, самостоятельных решений командования.

Человеку свойственно во всем искать разумное начало, где причина, а где следствие. Дизентерия, истощение бойцов – следствие плохого питания, а не плохого лечения. На заседании Государственного Комитета Обороны тов. Верховный заметил:

«Никто нам не сигнализировал: ни командующие, ни особисты. Вот только корреспондент «Красной звезды» сказал правду».

Были приняты соответствующие меры в отношении нерадивых снабженцев, обеспечивающих питание бойцов, и устранены трудности доставки продовольствия.

Отеческая забота главного редактора проявлялась как на уровне быта солдат, так и судьбы отдельного человека. Чувство справедливости побеждало опасения. Так опальный писатель Андрей Платонов, которого Сталин после публикации повести «Впрок» (бедняцкая хроника) назвал «кулаком» и «сволочью», был зачислен в штат редакции. Таким образом появилось противостояние угодным «вождю» писакам, которые также называли Платонова «кулацким агентом». Среди хулителей особенно усердствовал Александр Фадеев, который в угоду Сталина беспощадно громил повесть Платонова, а автора буквально распял: «Платонов обнаглел…, Платонов прикидывается дурачком и юродивым…, в его повести дышит звериная злоба…» (Кстати заметим, Фадеева, должно быть, мучила совесть; впоследствии он застрелился, а Ортенбергу в конце дней своих отрадно было вспоминать слова Экклезиаста о том, что всё проходит остаются лишь дела человека. Добрые дела).

Давид Иосифович не только разыскал и пригласил Андрея Платонова, но и позволил ему писать всё, что на душу ляжет.

— Но подписывать будете не вашим псевдонимом «Человеков» или ещё как, а Андрей Платонов.

В воспоминаниях Ортенберга (См. книгу «Такая выпала мне судьба») читаем: «Стоило взглянуть в эту минуту на моего собеседника. На лице его разлилась краска. Кое-какие журналы всё же иногда печатали его небольшие заметки, рецензии, но ставили условие: подписывать их он должен был псевдонимом. "Понимаете, объяснял он мне с чуть заметной улыбкой, — меня пытались превратить в черт знает что, а я остался человеком".

Излишне говорить о живом обаянии Платонова, его способности постигать душу солдата. В данном случае важно другое – человеку позволили быть самим собой, почтили его достоинство, своеобразие таланта.

Аналогичная история случилась с писателем Александром Авдеенко. По поводу его фильма «Закон жизни» в ЦК партии было созвано специальное совещание, на котором присутствовали Сталин, Жданов, Маленков и президиум Союза писателей во главе с Фадеевым. Разбирали «дело Авдеенко». Совещание вел тогдашний специалист по литературе – Жданов. Будучи докладчиком, повторил всё, что писал в статье «Фальшивый фильм», который расценил как клевету на советскую власть. Статья эта была написана по указанию Сталина, Сталин же на этом совещании собственноручно линчевал Авдеенко.

И вот, когда «морального разложенца и буржуазного перерожденца исключили отовсюду, по сути вычеркнули из жизни, Ортенберг, уверенный в своей правоте, отправил Авдеенко телеграмму с просьбой прислать солидный материал, который тут же поставил в номер газеты без разрешения цензора. То был единственный случай в советской печати. Не многим дано взять огонь на себя и спасти человека. Авдеенко откликнулся телеграммой: «Вы осчастливили меня на всю жизнь».

Бесстрашием, умением различать подлинный талант и дать писателю свободу самовыражения, главный редактор собрал в свою газету лучших корреспондентов. Для Ильи Эренбурга «Красная звезда» была трибуной необходимой как воздух. Его статьи вооружали и воодушевляли солдат, они не только вызывали гнев, презрение, ярость и ненависть к врагу, но и вселяли чувство нравственного превосходства.

И.Г.Эренбург мог не подписывать свои материалы, его авторство определялось по короткой, энергичной фразе, предельному накалу чувств, тонкой иронии и беспощадному сарказму. Популярность была поистине всенародной — статьи вырезались, их читали всем взводом, ротой, передавали друг другу, хранили. Известен приказ одного из командиров полка: «Разрешается раскуривать «Красную звезду», кроме статей Эренбурга». Они перепечатывались фронтовиками и армейскими газетами, передавались по радио, издавались в виде листовок.

Илья Григорьевич оказывался в самых горячих точках, стоило большого труда удержать его или увести в относительно безопасное место от огня противника. Спецкор не оставлял без внимания каждое письмо фронтовика. Ортенберг вспоминал:

«Когда кто-то спросил писателя не без скепсиса: неужели он отвечает всем без исключения, кто ему пишет? Тот ответил: «Всем. Без исключения. Это все – мои друзья».

Ортенберг вспоминал:

«Как-то я получил письмо, в котором меня спрашивали, какое звание у Эренбурга. Я ответил, что у писателя вообще нет никакого воинского звания. Он не числится военнообязанным – его забраковали ещё в Первую мировую войну, когда хотел пойти добровольцем на фронт. По этому поводу шутил: «Считайте меня рядовым необученным».

Точно такое же звание «рядового необученного» было у писателя Бориса Галина, который упросил начальство направить его в действующую армию. По приезде на фронт сразу же пошел на передовую, добрался до самой южной точки войны – до Малой земли под Новороссийском, а потом и до Берлина. За четыре года Галин так и не приобрел воинской выправки – проходил в звании «рядового необученного» до конца войны.

Первое, что даже не попросил, а потребовал Лев Исаевич Славин, оказавшись в «Красной звезде» — выехать на фронт. В то время одним из самых трудных районов сражений был ленинградский фронт. Вот туда и отправился Славин с Михаилом Светловым. Поэт к тому времени напечатал несколько стихов в газете и тоже получил желанную командировку. Машина, на которой они выехали, была одной из последних свободно проехавших в Ленинград.

Извечен вопрос, существуют ли люди, которые ничего не боятся на войне? В разговоре с Ортенбергом Славин сказал по этому поводу: «На четырех войнах я был, всего насмотрелся, кое-что сам пережил, и дело не в том, боится человек или не боится. Мужество состоит в умении собрать все силы и волю в кулак и, несмотря ни на что, выполнить свои воинские обязанности, свой долг. Более того, истинная доблесть заключается ещё и в том, чтобы в трудной обстановке проявить выдержку, ничем не выдавая волнение… Я человек самолюбивый, не хочу, чтобы кто-то видел, что боюсь. Страх стыда у меня сильнее страха смерти.

В первые дни войны пришел в редакцию Василий Семенович (Иосиф Соломонович) Гроссман. Вернее, Ортенберг выпросил его в Главном политуправлении:

— Дайте мне Гроссмана.

— Гроссмана? – удивились там. — Зачем он вам? Он армии не знает, никогда не служил. От призыва освобожден по болезни. Не подойдет он «Красной звезде».

— Ничего, зато он знает человеческие души.

На второй день, готовый сейчас же выехать на фронт, Гроссман явился в редакцию и не знал как благодарить Ортенберга. Последний не ошибся в своем выборе, газета стала получать доскональные сведения о фронтовой жизни на передовой.

Война не всегда героические подвиги, часто это будничная работа. Василий Гроссман прошел боевой путь от полей подмосковных сражений до Берлина, но его звездным часом была Сталинградская битва:

«Чтобы писать о Сталинграде надо побывать там, на правом берегу Волги, среди тех, кто дерется на развалинах города, на прибрежных песках. Пока я не побывал там, я не имею права писать о защитниках Сталинграда».

В своих очерках писатель обошелся без имени «отца народов»; в ту пору для этого требовалось немалое мужество.

Василий Гроссман и Илья Эренбург создали «Черную книгу» о зверствах фашизма. Илья Сельвинский, корреспондент «Красной звезды» прислал из освобожденной Керчи потрясающее стихотворение «Я это видел». Он видел лагерь смерти, где было уничтожено свыше семи тысяч человек, главным образом евреев. Александр Авдеенко прислал материал о Бабьем Яре, где погибло почти сто тысяч евреев. Под многими материалами «Черной книги» стоят слова: «Подготовил к печати Илья Эренбург или «Подготовил к печати Василий Гроссман».

Умение Давида Ортенберга собрать в своей редакции самых талантливых людей во многом объясняется умением искать в человеке достоинства, а не акцентировать внимание на недостатках. И люди открывались с хорошей стороны. Отважный, но недисциплинированный Виктор Темин привозил редкие фотографии не только боевых операций, но и психологические кадры; его снимки были на уровне искусства. Нарушивший приказ не участвовать в боевых сражениях, Зигмунд Хирен отстреливался с солдатами в окопах, ходил в ночную разведку боем. Оперативные корреспонденции, которые он в содружестве со спецкором Яковым Мелецким присылал в редакцию, печатались каждый день на первой полосе.

Не только очевидцем, но и участником боев был «неутомимый, вездесущий» Михаил Цунц, которого больше интересовала духовная, нравственная природа подвига. В очерке «Пятичасовой бой горстки храбрецов» ощущается трагизм положения окруженных в лесу нескольких бойцов. Запоминается такая картина:

«Пуля срезала наблюдателя Раковского. Он упал бездыханный у ног раненного товарища. Саперы не могли оторваться от винтовок. Вслед за лейтенантом они сняли шапки и стреляли несколько минут с непокрытыми головами…»

Михаил Цунц, шагая вместе с бойцами Волховского фронта, был участником и свидетелем прорыва Ленинградской блокады.

Безвыездно сидел на фронтах Леонид Вилкомир, ходил в танковые атаки и попадал в рискованные переплеты, когда смерть казалась реальней жизни. Редакция не приказывала корреспондентам летать на пикирующих бомбардировщиках, плавать на подводных лодках к чужим берегам, участвовать в танковых рейдах. Так понимали спецкоры свой журналистский долг. За тринадцать месяцев до подвига Александра Матросова Вилкомир написал статью о подвиге трех бойцов в отряде Поленского, которые закрыли грудью амбразуры дзотов. Смерть не долго миновала храбреца, вскоре Ортенберг получил телеграмму:

"Доношу, что сегодня, девятнадцатого июля сорок второго года, трагически погиб корреспондент «Красной звезды» старший политрук Вилкомир".

Особое место в газете занимал Николай Семенович Тихонов. «Если бы газета не печатала о блокаде Ленинграда ничего кроме материалов Тихонова, — говорил Ортенберг, — этого было бы достаточно, чтобы читатель знал ситуацию в осажденном городе. Непосредственная жизнь с её мыслями и переживаниями неотделима от военных сводок».

Этого принципа нераздельности главный редактор придерживался и при компановке содержания газеты и в отношениях с сотрудниками:

«Наши собратья по перу быстро усвоили законы братства и ответственности за ближнего. Помогали друг другу не только профессиональным участием, но и заботились о семьях отбывших на фронт. Не формируется ли личность главным образом в ситуации напряженного выбора. За одной фразой спецкора Евгения Габриловича представляешь тяготы войны и невольно думаешь о том, что такие качества как доброта, человечность появляются не от излишеств, а от лишений, когда знаешь — что почем в этой жизни".

О мужестве многих своих журналистов Ортенберг узнал уже после войны. В книге воспоминаний И.П.Рослого «Выстоять и победить» прочел: «Специальный корреспондент «Красной звезды» майор Милованов находился в третьем батальоне, когда шел бой за Мздок. Одним из последних вместе с комиссаром Фельдманом, майор уходил из города…».

Павел Милованов проявлял не только военное, но и гражданское мужество. Спустя много лет в газете «Гудок», куда он вернулся после войны, опубликовал свою статью «Откуда космополитизм пошел». Где читаем: «Толчок истокам космополитизма, его перерождение в антисемитизм был дан руководством партии, более того – самим «вождем».

Пятидесятые годы напоминали 1937–38 годы, когда на партсобраниях обязывали проводить «чистку»; на этот раз – евреев. Не только профессиональную школу прошли журналисты у Ортенберга в самые тяжелые первые годы войны, но и школу чести. Милованов писал в вышеозначенной статье:

"Я не приемлю шовинизм… В войну я видел, как мужественно вели себя спецкоры – поэт Первомайский, Дунаевский, Шур, Моран, Дейгин, Гроссман, Галин… Многие корреспонденты «Красной звезды» — евреи – погибли. Все они были настоящими солдатами, и разве мог я поступиться своей совестью и охаивать целую нацию, кстати, более всего пострадавшую во время войны? …Мой редактор военной поры Давид Ортенберг был освобожден от должности постановлением ЦК. За несколько месяцев А.С.Щербаков заявил ему: «У вас в редакции много евреев… Надо сократить». Ошеломленный Ортенберг ответил, что уже сократил спецкоров: Лапина, Хацревина, Резенфельда, Щура, Вилкомира, Слуцкого, Иша, Бернштейна и других. Они погибли на фронте. И с сарказмом добавил: "Могу сократить ещё одного – себя".

Д.Ортенберг не сомневался в дружбе людей, с которыми работал; был уверен, что им не изменит мужество если придется отстаивать свои нравственные принципы. О последнем дне работы Давида Иосифовича в редакции рассказывает Константин Симонов:

«Я сидел и дописывал последние главы «Дней и ночей», когда вдруг поздним утром мне позвонил Ортенберг и сказал, чтобы я сейчас же приехал к нему в редакцию. Я приехал и увидел, что он как-то странно не занят никакими делами. Просто ходит взад и вперед по кабинету в генеральской форме, а не в той синей редакционной спецовке, которую обычно надевал поверх формы, когда работал. «Позвал тебя проститься, — сказал он, — уезжаю на фронт. Сегодня сдам дела новому редактору и уеду… Речь не обо мне. Я уже не здесь, не в газете. А о тебе. Теперь тебе будет, наверное, легче, чем при мне. Того, что требовал я, могут не потребовать. Но я бы не хотел, чтобы ты испортился, стал работать хуже».

Будучи на фронте бывший главный редактор не прекращал связь с работниками газеты. Случалось, они приезжали к нему на фронт, писали письма. Бережно хранил он эти письма – самую большую ценность – тепло человеческих отношений. «Вы живете в моей памяти и в моем сердце как большой честный и смелый человек, который сделал мне лично столько доброго, сколько не сделали иные близкие люди», — писал Николай Тихонов.

Взаимные признания в любви были и в переписке с Эренбургом. Навещали на фронте смещенного редактора – Василий Гроссман, Петр Коломейцев, Зигмунд Хирен, Борис Галин. Но чаще всех приезжал и дольше всех задерживался Константин Симонов. Уезжая писал, словно отчитывался о своих делах. «Дорогой Давид, мы с тобой за нашу давнюю дружбу редко объяснялись в любви, но сейчас мне очень хочется сказать тебе, что ты для меня очень дорог и что, если мне будет трудно в жизни, я первым обращусь к тебе, а если тебе будет трудно, ты должен сделать то же самое…». Особенно бывший редактор радовался, когда в конце письма Симонова стояли два слова: «Вылетаю. Костя». Они работали вместе от Халхин-Гола до Сталинграда. Не все чувства можно передать в форме очерка, прозы, вот Ортенберг и послал в политуправление РККА телеграмму с просьбой прислать поэта. Новичку – высокому, стройному с девичьим румянцем юноше показалось, что его приезд в «Героическую красноармейскую», которую выпускал на Халхин-Голе Ортенберг, не вызвал у того особого энтузиазма, потому как ожидал более маститого поэта. Но в дальнейшем почему-то именно к Симонову Ортенберг испытывал особенно нежные, отеческие чувства, «…когда он выезжал на передовую без меня, я особенно волновался. Хотя, в сущности, какая разница, со мной или без меня? На войне нигде и никого нельзя заслонить от роковой случайности. И всё же… И всё же, когда Костя был у меня на глазах, я чувствовал себя спокойнее. А исчезнет из глаз – душа у меня не на месте.

Давид Иосифович не раз говорил о том, что живем мы не служебным положением, а отношениями с людьми. Привязанность к коллегам конечно же помогала пережить отставку из «Красной звезды» и пятьдесят первый год, когда уволили из армии не объясняя причины, но наградили правом ношения погонов и военной формы.

Лазарь Ильич Лазарев (Шиндель) один из интереснейших специалистов по литературе о Второй мировой войне, в предисловии к книге Давида Ортенберга «Такая выпала мне судьба» (Иерусалим, 1997) писал о том, что в первые два года войны «Красная звезда», которую редактировал Ортенберг, стала самой лучшей, самой популярной газетой в стране.

«Когда какой-нибудь номер попадал к нам на передовую, его в часы затишья читали вслух целиком – от первого до последнего слова. Сила «Красной звезды» была прежде всего в основательном знании того, что происходит на фронте, и в правде, к которой она стремилась в условиях жестокой военной цензуры. Спецкоры описывали то, что видели своими глазами. Пример подавал главный редактор, он, работавший, казалось, двадцать четыре часа в сутки, при малейшей возможности сам отправлялся на фронт. Он был храбрым не только на фронте под огнем, что в ту пору случалось довольно редко у людей, занимавших такие посты, не боялся ответственности, не угождал вышестоящим, считал, что лично отвечает за исход войны, за то, чтобы газета с максимальной эффективностью работала на победу».

Давид Ортенберг из тех людей, встреча с которыми не забывается. Я автор настоящей статьи и помощник составления книги «Такая выпала мне судьба», вспоминаю с каким мужеством девяностотрехлетний ветеран преодолевал немощь, боль в ногах, чувствуя до последнего дня солдатом в строю. Думаю, не культурой ли семьи воспитано чувство долга. Единственный сын в неполных семнадцать лет пошел добровольцем на фронт, воевал в минометном взводе. И верность единственной женщине – жене.

«Я за всю свою жизнь не притронулся ни к одной другой женщине. Только однажды, когда медсестра перевязав меня раненного, отерла мне со лба пот, я поцеловал ее руку».

Рассказывал и о том, что всё чаще вспоминает отца, который жил сознанием необходимости и чувством долга.

"У нас в семье не было разговоров «могу – не могу», «хочу – не хочу», жили по принципу «надо». Иначе бы нам не выжить. Меня часто спрашивают: не боялся ли брать на работу «неугодных» писателей, обращаться к «Верховному» по поводу нелепостей, мимо которых проходили другие? Но я иначе не мог – «надо». Разумность, справедливость, забота о ближнем – были основой нравственной культуры родителей нашего бедного еврейского местечка. Я никогда не забывал, что я еврей. Душой я всегда был с Израилем. И как говорила моя мама на идише «Гот зол унз упитн» — храни нас Бог".