Судьба кантора Мошко-Хаима Гуртенберга

Яна ЛЮБАРСКАЯ

Фото: Александр Цалюк

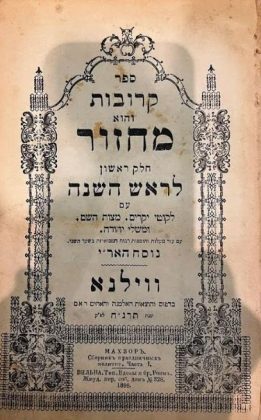

Не секрет, что еврейское богослужение сопровождает музыка, став неотъемлемой частью еврейской литургии, эта традиция существует уже несколько тысячелетий. Если обратиться к истории, то еще со времен существования Иерусалимского Храма музыка играла важную роль в богослужении. После разрушения Храма, коллективная молитва в синагогах стала общепринятой, и в нее были добавлены специально сочиненные пиютим (литургические поэмы).

Мудрецы Талмуда установили, что кроме приятного голоса, ведущий богослужение был обязан обладать дополнительными качествами, способствующими направленности мыслей и сердца при молитве. К ведущим богослужения начали предъявлять строгие требования, поэтому не все канторы могли им соответствовать. Традиционно, певчие в синагогах должны были владеть не только мастерством сольного вокала, но, будучи «шелиах цибур» (посланником общины), являться носителями еврейской традиции и эстетики.

Мой первый собеседник, дирижер Александр Цалюк, руководитель хора «Московская мужская еврейская капелла» уточняет, что в первой половине ХХ века канторское пение приобрело широкую популярность, а талантливые канторы превратились в знаменитостей. Сформировался уникальный жанр – канторский концерт, и эта невероятно красивая музыка зазвучала в филармонических залах, на сценах знаменитых концертных площадок. Этот период стал золотым веком канторского пения, и произведения, сочиненные тогда, до сих пор звучат как в современных синагогах, так и на концертах канторов.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

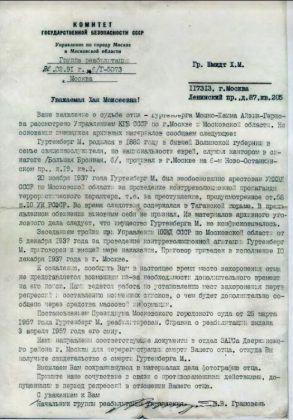

Если говорить о России, то здесь канторское искусство сохранилось лишь благодаря любителям синагогального пения. В период сталинского террора, с представителями этой уникальной профессии, как и с другими хранителями религиозного культа, безжалостно боролись. Репрессии против евреев являлись и частью «национальных операций», и операциями по приказу НКВД, согласно которому, арестовывали и представителей духовенства всех конфессий, то есть и раввинов, и канторов. В ходе «национальных операций», число арестованных и расстрелянных евреев могло быть очень значительным только потому, что они могли быть связаны каким-то образом с зарубежными странами, имели там родственников или сами там когда-нибудь проживали. Евреи становились жертвами тех самых сталинских расстрельных списков, жертвами чисток советской элиты, их уничтожали по чьим-то ложным доносам или за отказ сотрудничать с властями.

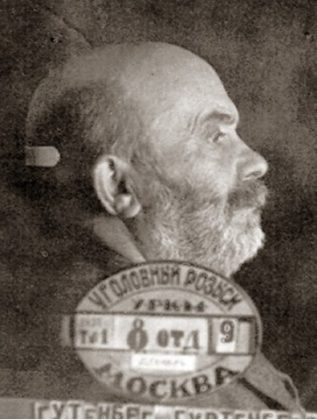

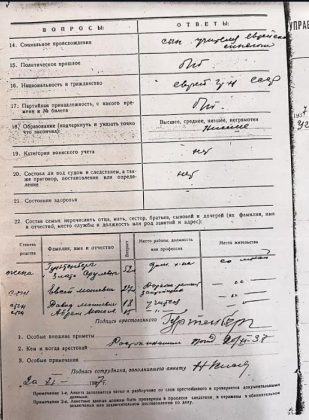

Будущий блестящий кантор (1882-1937 гг.), о котором сегодня пойдёт речь, родился в 1882 году в городе Дубно Волынской губернии, в семье учителя, получил традиционное еврейское религиозное воспитание и среднее образование. С 1904 года работал кантором в Киевской, а с 1922 года — в Московской синагоге на Большой Бронной, словно зеркало отражающей все трагические события нашей истории.

Тихое село Останкино, где после работы в Киевской синагоге поселился Гуртенберг, стало его последним пристанищем. Оно было одним из центров расселения евреев, приезжавших в Москву из разоренных местечек в поисках лучшей доли. К концу 1920-х годов здесь собралось множество средних и мелких торговцев, спасающихся от преследований ГПУ после свертывания НЭПа. Останкино, наряду с Марьиной рощей, Мытищами, Лосиноостровским, Пушкино, поселками Перловка, Тайнинка и Мамонтовка, являлось территорией, где проживала наиболее верная национальным традициям часть еврейского населения страны, лучше других сохранившая особенности быта прежних местечек черты оседлости. Население пригородов, и Останкино в том числе, увеличилось после введения в 1933 году института прописки, что сделало доступ в Москву крайне ограниченным и нормированным.

В 1937 году, органами безопасности, нашему герою предложено было вместе с представителями других религиозных конфессий подписать письмо в газету «Правда» об отказе от своего религиозного мировоззрения. В те страшные жуткие дни, дабы понять, как ему лучше поступить, Гуртенберг пришел за советом к раввину и услышал: «Мойшеле, ты рожден быть евреем, и никакие обстоятельства изменить этого не смогут». Можно сказать, судьба кантора фактически была предопределена, когда 20 ноября 1937 года он вновь переступил порог Ростокинского отделения милиции, ответив на предложение о сотрудничестве — отказом.

Мой второй собеседник — внук Мошко-Хаима Гуртенберга, сообщил следующее: «Мой дед по материнской линии Мойше Гуртенберг — тихий, улыбчивый, деликатный, невысокий. В жизни, кажется, ни на кого не повысил голоса, никому не перебежал дорогу. К тому же семью, даже и по тем временам, имел немалую — семеро детей. И всю эту семью нужно было кормить. И вот как мог такой человек помешать советской власти, это для меня до сих пор загадка. Хотя, если формально, он происходил из класса чуждых — служитель культа. Правда, не раввин, не священник, а лишь певчий в синагоге, кантор. Но кантор, каких мало. Люди, помнившие его еще по Киеву, и через двадцать лет после его гибели говорили мне: «Ваш покойный дедушка Гуртенберг — это был голос. Это шелк и бархат».

Да, шелк и бархат… Но даже и в этом качестве он считался опасным. Люди среднего поколения уже не помнят, наверное, что был в довоенные годы такой зловещий термин «лишенец». Это означало: человек, лишенный избирательных, а заодно и всех прочих гражданских прав. К ним относились, к примеру, нэпманы (по-нынешнему, предприниматели), раскулаченные, а также бывшие дворяне и священнослужители. И вот, как члены семьи «лишенца», дети Мойше Гуртенберга не имели права на образование», — говорит внук жертвы репрессий того периода.

В ночь с 19 на 20 ноября 1937 года, кантор Мошко-Хаим Гуртенберг был арестован в своей квартире. После чего — исчез, а спустя много лет стало известно, что на жестоких допросах он так и не выдал своего коллегу, легендарного раввина Медалье, который, после исчезновения Гуртенберга, прожил еще год и также был уничтожен. О том, что его отец был расстрелян через неделю после ареста, на Бутовском полигоне, сын Мошко-Хаима Гуртенберга узнал гораздо позже.

В следственном деле арестованного находятся лишь два протокола допросов, каждый — по одной неполной страничке. На первом допросе, после ответов о биографических данных, ему были заданы два вопроса:

«— Назовите лиц, которые посещают Вас и Вы их?

— Кроме, как в синагоге, я ни с кем не встречаюсь и не встречался. А синагогу посещают разные лица, назвать их не могу.

— Назовите своего раввина.

— Наш раввин Медалье возглавляет четыре синагоги. В нашей синагоге бывает очень редко.»

На втором допросе, после его ответа об основной профессии, Гуртенбергу был задан один вопрос:

«— Следствию известно, что вы, будучи недовольны советской властью, проводили контрреволюционную агитацию. Признаете себя в этом виновным?

— Нет, я виновным себя не признаю, так как я никакой антисоветской агитации не проводил и по этому вопросу ни с кем вообще не разговаривал».

Нынешний раввин еврейского молельного дома на Большой Бронной, мой третий собеседник Ицхак Коган рассказывает, что главными свидетелями обвинения Мойше Хаима Гуртенберга выступили некие «супруги Бакулины», которые дали компрометирующие показания на кантора:

«Гуртенберг группирует вокруг себя жителей села Останкино, среди которых проводит контрреволюционную агитацию, говоря: «Скоро советской власти придет конец, идите против коммунистов, губителей народа. При общем усилии мы свергнем их, нам помогут тайные выборы». «Гуртенберг систематически проводил контрреволюционную агитацию, говоря: «Я советскую власть ненавижу потому, что она эксплуатирует и разоряет народ, скорей бы война, тогда ей наступит конец».

Раввин Ицхак Коган недоумевает: «Что заставило Бакулиных дать или просто подписать придуманные следствием, такие страшные показания, которые в то время вели к гибели людей? Страх за себя и семью или просто человеческая подлость? Именно донос Бакулиных и лег в основу обвинительного заключения, в котором утверждалось, что «допрошенный в качестве обвиняемого Гуртенберг виновным себя не признал, но достаточно уличается двумя свидетельскими показаниями».

Вспоминает Давид Гуртенберг, брат погибшего кантора Мошко-Хаима: «19 ноября 1937 года… Обычный день обитателей тихого Останкино. В доме № 19 по Шестому Новоостанкинскому проезду большая еврейская семья собралась за ужином. День этот прошел хорошо: и грязь останкинская примерзла к вечеру, и яркая луна посетила Останкино, и все дети вовремя сошлись к столу, и даже старый друг зашел навестить своего драгоценного Мойшеле. Настроение у всех было радостно-приподнятым. Ужин начался с поднятия бокала. Тост произнес Мойшеле. Он говорил, как всегда, ясно, остро и спокойно. Я не знаю, какой силой обладал этот человек, но он умел приковывать к себе внимание слушателей, умел вызывать улыбку у маленьких и слезы на глазах у взрослых. «Пусть лучше в нашей семье прибавляются люди, чем убавляются, — сказал он. — И пусть счастье не обходит стороной наш дом». Все заулыбались, зазвенели бокалами. И тут раздался резкий стук в дверь. Ничего не подозревающая младшая дочь пошла открывать. На пороге — двое с грубыми, злыми лицами.

— Отец дома?

— Папа, к тебе пришли, — чуть слышно произнесла девочка, вопросительно глядя на отца. И, поймав ее недоумевающий взгляд, Мойшеле сразу же все понял.

Он сидел и безучастно смотрел на тех, кто хозяйничал теперь в его доме. Всегдашний румянец схлынул с его лица. Оно стало белым, как чистый лист бумаги.

— «Боюсь, что это все», — раздельно произнес он, обращаясь к сыну. — «Я прошу вас, дети, чтобы дома все было в порядке. Как всегда».

Резко хлопнула закрывшаяся за ним парадная дверь, и он ушел. А вместе с ним ушло все самое дорогое, что было в этом доме…»

Раввин синагоги на Большой Бронной улице Ицхак Коган продолжает свое печальное повествование: «После революционных потрясений 1917 года, Московская синагога на Большой Бронной улице какое-то время сохраняла свое значение одного из главных духовных центров московских евреев. Вследствие того, что многие московские раввины либо умерли, либо были высланы из города, Гуртенберг, в отсутствие единственного оставшегося раввина Медалье, которому было трудно разрываться между четырьмя «обезглавленными» к тому времени синагогами, фактически возглавил общину на Большой Бронной, став за это время душой общины. Он обладал не только отличным голосом, но и глубокими знаниями Торы, прекрасно вел молитвенную службу. В праздничные дни синагогу посещало множество прихожан. В стенах этого молельного дома действовал хор мальчиков, которым руководил Гуртенберг, работал хедер. Правда, во второй половине 20-х годов хедер закрыли, но хор мальчиков до поры до времени продолжал функционировать. В 30-е годы антирелигиозная кампания усилилась: закрывались синагоги и молельные дома, ликвидировались хедеры и миквы, подвергались притеснениям, допросам и арестам раввины, канторы, шойхеты и даже кладбищенские работники. Разумеется, популярность кантора синагоги на Большой Бронной не могла не вызвать подозрения в НКВД».

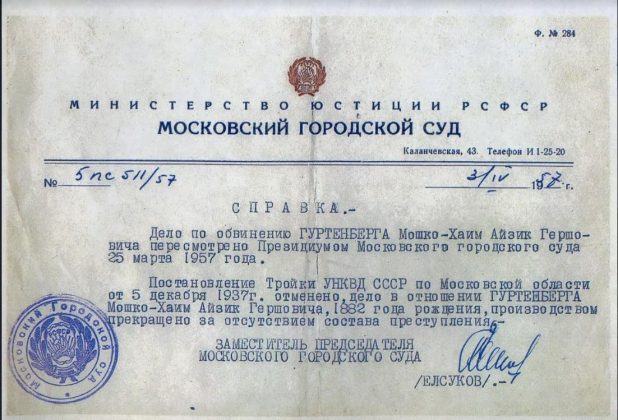

В 1939 году синагогу на Большой Бронной улице и вовсе закрыли, зал для молитвы стал концертной площадкой для коллективов художественной самодеятельности, а затем здание передали ВЦСПС. С 50-х годов прошлого века, в бывшем еврейском молельном доме располагался Всесоюзный дом народного творчества имени Н.К.Крупской. Лишь в 1991 году многострадальную синагогу вернули общине, а кантор Мошко-Хаим Гуртенберг был посмертно реабилитирован 3 апреля 1957 года.

В наши дни, синагогу на Большой Бронной улице перестроили, и ее новый облик мало напоминает прежний, хотя фасад при реконструкции все-таки сохранили.

Память о замечательном канторе Мошко-Хаиме Гуртенберге, ныне бережно хранят его родные и близкие, стены синагоги на Большой Бронной и ее бессменный раввин Ицхак Коган, а главное дело жизни жертвы сталинского террора, уже более тридцати лет достойно продолжает дирижер Александр Цалюк и его потрясающий коллектив.

Тем более, для дирижера Александра Цалюка, имя кантора Гуртенберга, не побоюсь этого слова, его коллеги по «музыкальному цеху», оказалось связано еще и с личной историей. По воле судьбы, недавно Александр познакомился с Евгенией Исааковной Шмидт, внучкой репрессированного кантора, прекрасным доктором, консультирующим его маму, после чего и появился этот очерк: «Настоящих канторов в мире осталось совсем немного, их можно пересчитать по пальцам. И та древняя традиция, которую они передали последующим поколениям евреев, сейчас всячески поддерживается в нашем хоре. Талантливейший кантор Уриэль Гранат и артисты нашего коллектива исполняют совсем забытые произведения из рукописных нотных архивов, музыкальные сочинения, не звучавшие более 120 лет, которые до революции пел еще мужской еврейский хор при старейшей Московской Хоральной синагоге (в Большом Спасоглинищевском переулке). Последний состоял из более чем 40 участников и считался одним из лучших в Европе, прекратив свое существование вскоре после Октябрьской революции.

С прежним коллективом пели выдающиеся канторы начала ХХ века — Завел Зильбертс, Гершон Сирота, Моше Кусевицкий, невероятно востребованные в своей профессии и очень популярные. «Московская мужская еврейская капелла» постепенно возрождает традицию еврейского канторского пения в России, аккуратно и с любовью восстанавливает переданные синагоге рукописи с музыкальными сочинениями своих предшественников, возвращает к жизни еврейскую религиозную и народную музыку, которая очень долгое время была у нас запрещена, а сейчас вышла далеко за пределы синагог, снова звучит и на открытых филармонических концертах. Таким образом, дело безвинно уничтоженного кантора Мошко-Хаима Гуртенберга живёт и продолжается нашим хором, крепко поддерживая и сохраняя связь поколений».