Как закалялся Григорий Островский

Давид ПЕРЕЛЬМАН

Памяти друга

Фото из личного архива автора

У меня в руках последняя книга, полученная от Григория Семёновича Островского «Работы разных лет», изданная в Израиле в 2006 году в издательстве «Антресоль». На ней подпись: «Доду — в знак дружбы, длиною в жизнь. Г.Островский».

Жизнь порой несправедлива, рано отбирая у нас близких людей, с которыми связаны мысли, поступки и многие годы совместных интересов.

Жизнь порой жестока, внезапно оставляя пустоту и раскаяние об упущенных возможностях внимания к близким. К сожалению, эти ощущения приходит слишком поздно.

Мои воспоминания — это личные впечатления, которые я хочу зафиксировать и по памяти, и опираясь на факты, изложенные в письмах Г.Островского за разные годы. Я очень сожалею, что не записывал очень многие истории по свежим следам и теперь могу путать годы и последовательность событий.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

С Григорием Островским я познакомился в 1967 году. Родители моей жены дружили с семьёй Островских и в один прекрасный день, зная моё увлечение изобразительным искусством, договорились о визите. Нас встретил высокий, бородатый, уже начинающий полнеть мужчина, с копной седеющих непокорных волос, которые он бесполезно пытался пригладить рукой и густым, рокочущим голосом пригласил в дом.

Я был потрясён квартирой – музеем, в котором переплелось всё: иконы и картины на стенах, ханукальные подсвечники на полках, закарпатская керамика на кухне, там же диковинная медная посуда, какие-то стеклянные шары (позже я узнал о художнике Бокотее). Напоследок Лидия Яковлевна, жена Г.Островского, вынесла новые «вещицы» из своей коллекции гемм и камей, чем добила меня окончательно, т.к. подобное я видел только в музеях.

Я бродил по комнатам с ореховой мебелью в стиле ар-деко, рассматривал картины на стенах, спрашивал, отвечал на какие-то его вопросы и, вероятно, сдав экзамен на «вшивость» получил приглашение на следующий визит и деловое предложение сотрудничать в областях общих интересов.

В память об этом вечере мне были подарены экслибрисы, выполненные львовской художницей Ириной Соболевой для Г.Островского и членов его семьи.

Эти маленькие графические миниатюры и положили начало моей коллекции графики. Буквально через неделю, отпечатав с десяток экслибрисов художника Германа Кронгауза, выполненные для Г.Брандорфа, я позвонил и получил приглашение на свой первый деловой визит по обмену.

К сожалению, память грешит неточностями, я не берусь точно утверждать о темах наших бесед, но каждое слово открывало новые пласты информации, о которых я не имел ни малейшего понятия. Это была беседа и о техниках графики (причём всё иллюстрировалось образцами из коллекции, насчитывающей около 3000 экз.) и о графических школах Москвы и Петербурга. Это были десятки имён с показом гравюр, писем разных лет. Я впервые узнал о В.Фаворском и А.Кравченко, об украинских художниках Г.Нарбуте, Бойчуке, Петрицком. Я был «завален» именами П.Ковжун, М.Бутович, Сосенко, Левицкая и др.

Нет необходимости напоминать, что в те годы о многом не было публикаций в печатных изданиях, а множество имен не произносилось вслух вообще.

Я тонул в этом море информации, покупал журналы, книги по истории искусств, хотел «соответствовать», а он обрушивал на меня очередной «пласт» и, видя мою растерянность, хрипло смеялся, прищурив глаз от дыма, торчавшей во рту сигареты «Шипки».

— Идите пить кофе (иногда он переходил на «Вы»).

Те, кто знал и общался с Г.Островским никогда не забудут этот насыщенный, обжигающий, чёрный, как смола напиток.

— Ну как? — вопрошал он, — это вам не писи сиротки Каси! А-а-а-а?

Он произносил это «А-а-а» «фирменно» начиная с низкого рокота, переходящего в громкую вопросительную интонацию.

Будучи страстным собирателем, Г.Островский очень любил сам процесс поиска и обмена. Торговаться не умел, готов был уступить и был великодушен.

Однажды мы с ним рассматривали новые поступления, если мне не изменяет память, от В.Д.Королюка, доктора исторических наук, автора трёхтомника «История Польши», с которым меня потом познакомил Г.С. Среди экслибрисов меня поразили работы Е.Н.Голяховского. Гравюры на дереве напоминали рисунки тушью, сделанные кистью. Мягкие и романтичные. Конечно же я ничего не мог предложить для обмена. Всё, чем я располагал — были гравюры львовских художников, с которыми я познакомился с подачи Г.С. и первые оттиски естественно ложились в папки Г.Островского.

Через несколько дней мы встретились на концерте, гастролирующего во Львове, ансамбля стариной музыки «Мадригал» под управлением А.Волконского.

В антракте мы с женой подошли к Островским и вдруг… хитровато, исподлобья взглянув на меня Григорий Семёнович полез в боковой карман, досталт конверт и протянул его мне.

— По-моему это достойное дополнение для этого прекрасного вечера? А-а-а-?

Это был экслибрис Е.Голяховского. Один из лучших. Иллюстрация к «Гамлету». Подписанный художником. Одним словом – мечта любого коллекционера. Видимо мой явный шок взволновал Островского.

— Ладно, ладно… Позвони завтра, — захрипел он смущённо. — Пойду покурю.

Одна из историй, а главное, урок, ставшим законом для последующих лет собирательства. На Львовской областной художественной выставке была показана работа художника Т.Левкива «Свадьба в Косове». Это была скульптурная группа музыкантов и других персонажей, выполненная из шамота. В один из вечеров, ко мне домой ворвались друзья с криками: «Ставь бутылку». Они притащили одну из скульптур скрипача. На вопрос: «Где вы это раздобыли?», был короткий ответ: «А в зале никого не было».

Нетрудно догадаться, что на следующий день я примчался с Г.Островскому.

— Собирательство делается чистыми руками, — сказал мой мэтр. — Отнеси и поставь на место.

— А если там люди и вообще… милиция?

— Заверни в газету!

После этого я не спал пару ночей, т.к. завернул скульптуру в газету с моим домашним адресом.

Через много лет, уже работая в Худфонде при СХ УССР, я рассказал эту историю Тарасу Левкиву, на что он сочувственно отреагировал:

«Жаль! При транспортировке в Киев на Республиканскую выставку уронили ящик и вся композиция разбилась на мелкие кусочки. А так хоть одна скульптура сохранилась бы. Не судьба…»

В 70-е Г.С.Островский работал над кандидатской диссертацией. Он уже опубликовал несколько книг о художниках Закарпатья: Эрдели, Коцка, Манайло. Готовясь отправить на рецензии свой реферат, он попросил меня помочь разложить и склеить экземпляры для отзывов. Это было потрясающее время общения. Мы «потрошили» уже изданные книги, подбирали иллюстративный материал для текста и говорили, вернее я слушал, об искусстве. Он рассказывал о художниках значительно больше и острее, чем было написано в официальных изданиях. Говорил об истоках, приводил примеры чистого и наивного народного искусства, поведал об украинской керамике, дымковской игрушке, ханукальных еврейских подсвечниках, которые собирал.

Однажды будучи у нас в гостях, Григорий Семёнович преподнёс моей жене несколько глиняных дымковских фигурок, среди которых были свистульки. На восторженную реакцию отреагировал с не меньшим энтузиазмом:

— Что нравится? Так начинай собирать эти «жоподуйки». Получай удовольствие. А-а-а?

Так этот «искусствоведческий» термин прижился в нашем доме и, надо отметить, все последующие годы Г.С. исправно вносил свою лепту в пополнение коллекции, которая уже насчитывала сотню экземпляров со всех регионов страны. Продолжает она пополняться и сегодня, хотя уже без прежнего энтузиазма, но в память об авторе этого начинания.

После защиты кандидатской диссертации Григорий Семёнович начал работать над книгой о русских примитивах. Это была его мечта – исследовать, систематизировать и донести до широкой публики очень специфический пласт художественной культуры русских городов.

Особое внимание он уделял городским вывескам. Возвращаясь из поездок по маленьким городам России, рассказывал много смешных историй, делился радостью находок и работал с всё возраставшей одержимостью.

Это было время его творческого взлёта. Григорий Семёнович был востребован везде. В 1978 году вышла его книга «Художественные Музеи Львова» в издательстве «Искусство» Ленинград. Через пару лет там же издали книгу «Львов» из серии «Архитектурно-художественные памятники».

Он преподавал историю искусств в Карачаево–Черкеском институте. Я помню как он привёз и всем демонстрировал бурку, сабли, черкески.

«Горный орёл, А-а-а?».

По городу он ходил в косоворотке, гордо выпятив уже солидный живот. Седая грива волос, борода – внешне он смахивал на Максимилиана Волошина.

Г.С. печатал очень много статей, открывал выставки и усердно работал над книгой.

К 1980 году книга была закончена, представлена в качестве докторской диссертации по теме "Народная художественная культура русского города ХVIII-XX века" и в 1983 Григорию Семёновичу была присуждена учёная степень доктора искусствоведения.

Но ВАК (высшая аттестационная комиссия) степень не утвердил. Три раза диссертацию отправляли экспертам — специалистам по марксистско-ленинской эстетике, но работа была наглухо заблокирована. Григорий Семонович очень переживал и, перед четвёртой отправкой диссертации на отзыв во всё в ту же идеологическую инстанцию, снял её с обсуждения, посчитав происходящее за оскорбление. Только в 1989 состоялась повторная защита диссертации и в этом же году ему было присвоена учёная степень доктора.

А в 2003 году я получил в подарок книгу «Русские примитивы», впервые изданную в Израиле.

Все друзья Г.Островского с пониманием относились ко всем этим перипетиям, старались его подбодрить и даже развеселить.

Я не помню кто из его студенческих друзей прислал Г.Островскому телеграмму:

«Встречай поезд №… Отправляю поездом старую вывеску в таком–то купе, спроси у проводника, пожалуйста поаккуратней».

Поезд приходил рано утром. Островский всю ночь не спал, боясь опоздать на вокзал. Ворвавшись в вагон, он ринулся к проводнику:

— Тут для меня передали… Я — Григорий Островский…

— Да-да… второе купе, — ответила проводница.

В купе сидела сухонькая старенькая женщина…

— Вы Гриша? Как это мило, а то у меня никого нет во Львове, а поезд на Трускавец поздно вечером.

Дама передала ему письмо, начинающее словами: «Гришенька! Посылаю тебе мою тёщу…»

Не помню в этот ли раз или по какому-то аналогичному розыгрышу Г.С. отправил наложенным платежом (как он сам говорил) «полное собрание сочинений книги Островского» (8 томов) «Как закалялась сталь», изданной для слепых.

Однажды Григорий Семёнович позвонил и спросил можно ли прийти ко мне со своим другом народным артистом СССР Львом Гореликом, который является страстным собирателем. Коллекция которого насчитывает сотни картин, тысячи гравюр и рисунков. Это была судьбоносное знакомство, переросшее в многолетнюю дружбу. Маленького роста, полный, невероятно подвижный Лев Григорьевич восторженно носился по квартире, рассматривал работы, висящие на стенах, предлагал обмены, рассказывал о своей коллекции. Григорий Семёнович, улыбаясь курил и спрашивал:

— Ну?.. – это нормальный человек? А-а-а? Он неизлечим. А-а-а?

А потом серьёзно добавил:

— Лёвушка, а ты бы мог помочь сыну Дода?

Узнав, что наш сын не поступил в Мединститут (естественно по национальной квоте). Л.Горелик предложил поехать сыну учиться в Саратов, где традиционно подбирают студентов по знаниям и способностям.

Г.Островский очень серьёзно сказал:

— Дод, используй шанс. Лёвушка знает ситуацию.

Честно говоря, я пропустил это мимо ушей, принимая всё за простую вежливость.

Мы продолжали общение, говорили о Львовской графике, я показывал гравюры Ю.Чарышникова, А.Аксинина, Г.Левицкой. Расстались поздно.

Каково было моё удивление, когда через пару недель Лев Григорьевич позвонил из Саратова:

— Все! Я всё узнал, если мальчик достоин — препятствий не будет.

Так и произошло. И мы благодарим бога за счастливое стечение обстоятельств, изменившее судьбу нашей семьи. И это опять изначально связано с именем Григория Семёновича.

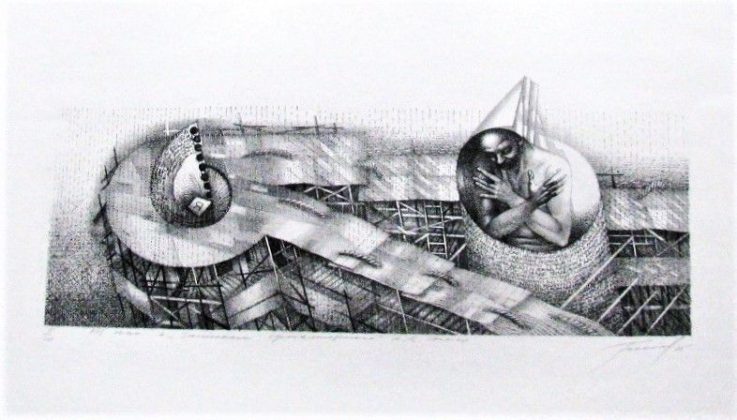

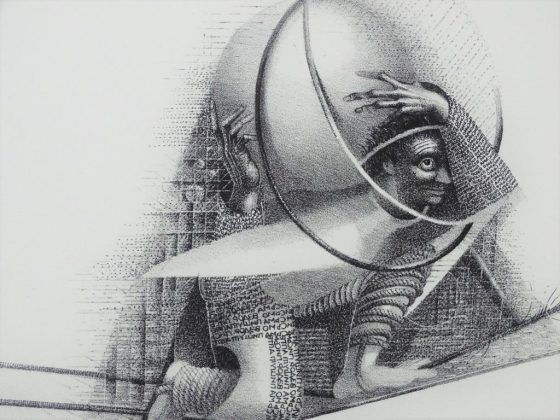

С Саратовом связано много историй, но основное событие, это выставка графики Юрия Чарышникова в мае 1989 года. Главным зачинщиком и организатором был Л.Горелик. Мы втроём прилетели в Саратов (Г.Островский, Ю.Чарышников и я) на открытие выставки. Г.Островский много внимания уделял творчеству Ю.Чарышникова, писал статьи, предисловия к каталогам выставок и считал его очень одарённым художником со своеобразным видением, нервным надрывом и утончённой скрупулёзностью в деталях.

Выставка прошла с большим успехом, мы все активно общались и о деталях можно вспоминать очень долго. Во время застолий Григорий Семёнович со смехом пересказывал приключения во время командировок при написании диссертаций.

Это были совершенно анекдотические ситуации с памятником Ленину, указывающему на развилку дорог, одна из которых вела на кладбище, а рядом на здании лозунг: «Верной дорогой идёте товарищи». Это была смешная ситуация, где вместе стояли на площади памятники Ленину и Пушкину, заменившему Сталина, после развенчания культа последнего.

Потрясающий рассказчик Л.Горелик вторил своими «гастрольными байками» и, поддержав тему, поведал, что Ленин, стоящий в центре Саратова с вытянутым указательным пальцем, зовётся Главным Проктологом города.

И смех и грех, но все идущие за этим пальцем оказались в… ж.

Продолжая собирать коллекцию, я поневоле подражал Г.Островскому. У меня тоже появились какие-то кортики, кинжалы. Однажды утром раздался телефонный звонок.

— Срочно зайди! — голос взволнован.

Приезжаю к Григорию Семёновичу.

— У меня… были…

— Кто?

— Контора.

— И что?

— Смотрели иконы, забрали черкесскую саблю.

И он протягивает мне газету. Это был номер с опубликованный Законом об охране памятников культуры.

— Ты понимаешь, что теперь Министерство Культуры может прийти в твой дом и забрать твою коллекцию?

Обычно Г.С. не ругался, но сейчас был не в себе и называл вещи своими именами, не стесняясь в выражениях.

— Ты понимаешь в Законе написано если ты не можешь обеспечить надлежащее хранение коллекции, то все предметы, представляющие культурную и историческую ценность, должны быть переданы государству. Причём ты никому не можешь ничего продать, так как государство имеет преимущественное право закупки, по установленным специальной комиссией ценам. А если продал или отдал, то обязан сообщить кому и куда. Мудаки! Они убили коллекционирование.

На кой хер мне теперь тратить свои деньги, если они припёрлись, описали все иконы. А две 17 века предложили продать музею, забрали саблю (нет разрешения) и сказали, что в доме очень сухо и может пострадать живопись.

Избавься от своих клинков и не показывай посторонним коллекцию. Не трепись у кого что видел и не покупай у незнакомых. Понял? А-а-а?»

Григорий Семёнович чувствовал свою ответственность за меня и его забота была мне очень дорога. Клинки я предложил Историческому Музею, не дожидаясь развития событий.

Мне уже становилось тесно в формате графики и я начал покупать живопись. Конечно же мечтой каждого коллекционера были работы Романа Сельского и его жены Маргит (урождённой Райх). Они оба учились в Париже. Роман Сельский посещал мастерскую Боннара, а Маргит четыре года училась у Леже. Я попросил Г.Островского составить мне протекцию и познакомить меня с Романом Юлиановичем. Он как раз работал над книгой о Романе Сельском (книга вышла в 1988 году в издательстве «Мистецтво» Киев). Мне было обещано, но как-то вяло.

— Понимаешь, Сельский никого не принимает. Только очень ограниченный круг людей допускается к общению. Картины он не продаёт. Не обещаю, но попробую, что-то придумать.

Я работал в Художественно Комбинате, знал очень многих художников, среди которых были и ученики Р.Сельского. Я упросил Иру Гречко договориться о встрече в мастерской Сельского. Ира строго наказала мне, что если это и произойдёт, то ни в коем случае не начинать разговор о приобретении работ.

Я обращался ещё к кому-то. Однажды Григорий Семёнович звонит и говорит, что у него спрашивал Р.Сельский не знает ли он Д.Перельмана и можно ли ему доверять.

— Ну и?..

— А хрен его знает – я так ему и ответил – хрипит, смеясь Г.С. — 20 лет знаю, в дом пускаю и вроде ничего не «скоммуниздил» (фирменная фишка Г.С.). Попробуйте и вы.

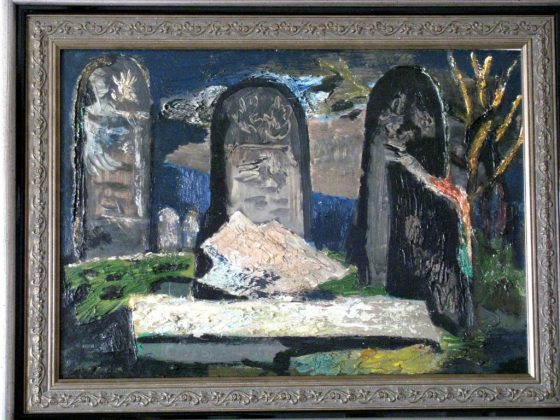

Короче, через некоторое время мне передали, чтобы я позвонил Роману Юлиановичу. Так состоялась наша первая встреча в его мастерской. Через некоторое время я пришёл ещё раз и выбрал картину. Если в первый короткий визит Роман Юлианович больше расспрашивал меня о моих пристрастиях, то в последующие визиты он показывал работы разных лет. Показывал без комментариев, но интересовался, что нравится больше. И, вдруг, я увидел небольшую картину на которой было изображено еврейское кладбище.

До этого визита уже выбрал картину для коллекции «Пляж» и оговорил цену.

Но теперь я загорелся этой новой работой и не потому, что это был национальные сантименты, что-то меня завораживало в ней. Я попросил разрешения заменить мой первоначальный выбор и спросил могу ли я добавить немного денег, чтобы приобрести обе. Роман Юлианович очень спокойно мне объяснил, что может продать только одну. Я выбрал кладбище.

— Зайдите через пару дней — сказал Р.Сельский, — я хочу немного её подправить и подписать.

Через несколько дней я пришёл с деньгами и стал обладателем работы Романа Сельского. Он мне показал ещё несколько старых работ и когда я уходил вдруг спросил:

— Вы просмотрели несколько десятков работ и, если бы не увидели "Кладбище", что бы вы хотели приобрести из них?

— Ту, что и в первый раз – «Пляж».

И тогда Роман Юлианович вытащил подписанную картину «Пляж» и протянул мне со словами: «Это я вам дарю».

Я примчался к Г.Островскому и захлёбываясь от восторга всё подробно изложил.

— Ты не понял главного! – в который раз наставил меня мой Учитель, — Сельский большой Художник. Картины – итог его труда, имеющего установленную мастером стоимость. Обесценить работу, продав её за полцены он не может, а вот являясь собственником своего труда он может им распоряжаться, как сам считает нужным. Вот он и продал тебе за полную цену «Кладбище» и подарил «Пляж» и не думай, что ты уплатил за обе.

Пан Роман (так называли Р.Сельского в кулуарах его друзья) в высшей степени благородный, честный и благодарный человек. Подарок из его рук — награда, которой можешь гордиться, и я очень рад, что ты её удосужился.

С моим переходом на работу в Худфонд мы стали чаще встречаться, так как наши мастерские были на одной улице Козланюка.

Мастерская Г.Островского была на чердаке четырёхэтажного дома типа «Люкс», имела две крохотные комнатки, потолки повторяли контур крыши и в них были маленькие окна, закрывавшиеся только в дождливую погоду. Запах кофе, смешанный с дымом от сигарет, чувствовался уже на подходе. Эта маленькая квартирка, снятая с жилого фонда, и была, мастерской, местом встреч гостей, друзей и студентов. На дверях висел портрет Г.Островского, написанный художницей В.Я.Щербатенко, на стене гуашь М.Примаченко.

Долгое время на дверях туалета Г.С. прикалывал лист ватмана и все приходящие обязаны были оставить запись. А так как посиделки частенько происходили под «пузырёк» и записи не проходили цензуру, можно только догадаться, что могли рисовать и писать гости. Где они теперь бесценные листы с автографами художественной элиты Львова и многочисленных друзей Г.С.?..

Иногда мне везло, и я «нарывался» на новые встречи. Там я познакомился с художником Д.Бисти, чья выставка проходила во Львове, В.Королюком, с которым мы обменивались гравюрами и переписывались долгие годы.

Я часто заходил к Г.Островскому. Перестройка стремительно ворвалась в наш город и теперь, встречаясь на улице многие «лица непатриотической национальности» (это надо же придумать такой официальный термин) вместо приветствия задавали вопрос: «Когда?»

Уезжало много друзей, готовилось уезжать ещё больше.

Мы много и откровенно говорили на эту тему, так как это коснулось уже и Г.С. – уехала дочка. Мы с семьёй тоже подали заявление на выезд в Канаду и каждая встреча затрагивала только эту тему. Я предполагал, что и семья Островских находится в поисках ответа.

В 1990 году мы получили разрешение. Подгадав командировку в Москву, Григорий Семёнович поехал нас провожать. Провожающих было много – три купе. У всех было возбуждённое состояние, много пили, о многом говорили.

Всю дорогу Григорий Семёнович был задумчив, немного грустен, но пытался нас подбодрить: «У тебя всё сложится, всё будет хорошо. Эх, мне бы твои годы… А-а-а?

А в Москве прощаясь, сказал: «Ну… до скорой встречи!» — я понял, что так оно и случится. В 1992 году Островские прибыли в Израиль. В 1993 году мы свиделись вновь. Я с женой приехали в Израиль и, конечно же первым делом позвонили Островским. Договорившись о встрече, я назвал адрес моей сестре, давно живущей в Израиле. Она переглянулась с мужем.

— Это же Тель-Авив, — не врубился я.

И тогда мне популярно объяснили, что в этом районе Тель–Авива (Кирьят–Шалом), опасно даже днём оставить машину на улице. Мы добрались до места и лишь тогда я понял, что судьба уготовила моему другу. Давно не ремонтировавший двухэтажный дом, запущенная квартира, далеко до транспорта, маленькие, заставленные комнатки, нет кондиционера (и это в Израиле). Старая мебель. Запустение. А главное – ни с чем не сравнимое одиночество. Дети – инициаторы отъезда – разъехались. Дочь — в Германию, сын – в Америку.

В Израиле Григорий Семёнович сразу же вписался художественную жизнь. Продолжил работу над книгой «Русский Примитив», дополнил её примерами художников разных стран и в 2005 году в издательств «Антресоль» вышла его книга «Искусство Примитивов».

Через день мы с Г.Островским поехали в Яффо. Его душа коллекционера тянулась к этим лавочкам. Большой, тучный, с не поредевшей гривой уж совсем седых волос Григорий Семёнович с любовью перебирал «эти медяшки», смотрел открытки, картины.

Он ничего не покупал, просто жил этой своей страстью к старине. Очень гордился тем, что его узнавали.

— Ты помнишь с каким трудом добывались ханукии во Львове, а здесь их как грязи. И ничем не хуже… А-а-а? Посмотри на эту арабскую чеканку… Поэма… А-а-а?

В тот 1993 год он был полон долгосрочных планов, говорил, что собирается написать книгу –воспоминание о Львовских художниках.

Мы шли по городу, был прекрасный прохладный день, на улице много народу, для любого туриста в Израиле (это был наш первый визит) всё в новинку – шум, суета, сигналы машин. На многих перекрёстках играли музыканты. С одним из них Г.С. поздоровался кивком головы.

Это был довольно пожилой скрипач с очень профессиональным звучанием и не уличным репертуаром.

— Я его знаю. Доцент Ленинградской консерватории. — Он грустно взглянул на меня, — если можешь дай ему что-то., но не сейчас, не при мне… Ему будет неловко.

* * *

Из письма: 17.01.98 Т.А.

"…порадовался твоему энтузиазму. Не утратить такую же острую и живую реакцию на подлинное искусство в тоскливой атмосфере «развитого капитализма» и тотального прагматизма – это, я тебе скажу, дорогого стоит.

И не будем сожалеть о прошлом… А ведь в «той» жизни были не только всякого рода мерзости, но и радости общения с Щербатенко и Сельским, была пройдена дорожка от экслибрисов К.Козловского к гравюрам В.Фаворского, картинам М.Сельской, Миши Штейнберга, Васи Полевого, графики Ю.Чарышникова. На склоне лет, после знакомства с искусством Москвы, Нью-Йорка, Тель-Авива, решительно утверждаю, что это была очень неплохая школа, и она выдержит сравнение с любой другой, и это сравнение будет в её пользу…"

* * *

Через несколько лет мы встретились вновь. До этого времени, естественно, перезванивались (сейчас корю себя — мог бы звонить чаще). Григорий Семёнович перенёс тяжёлую операцию по шунтированию пяти сосудов сердца, бросил курить, похудел. Но был бодр, полон планов. Выходить ему становилось всё тяжелей, а это значит изоляция в своей квартире, которая приходила во всё большее запустение.

Материально на две пенсии с Лидией Яковлевной жилось просто скудно.

* * *

Из письма:

"…Постепенно набираю обороты в смысле работы. Пишу и печатаюсь в русскоязычной прессе довольно регулярно. Две основные темы:

искусство еврейской диаспоры в России и «русские» художники в Израиле.

К сожалению, всё это не более чем журналистика и малонаучная популяризация на уровне искусствоведческого ликбеза для бывших соотечественников по Мухосранску. А что делать? Эти жалкие гонорары — единственная поддержка к столь же чахлому пособию по старости…

Слава богу, что по специальности, а не подметала…"

* * *

Я вспоминал львовский быт мэтра и было больно от увиденного.

Купил несколько работ из коллекции, просто хотелось немного помочь, моя сестра купила несколько книг.

Постоянно навещали его несколько человек, среди которых был его старый львовский знакомый фотокорреспондент Б.Криштул, сделавший великолепные портреты Г.Островского и Лев Кричевский, активно помогающий в издании книг, в бытовых вопросах.

Мы заговорили о судьбе коллекции. Григорий Семёнович рассказал, что письма И.Эренбурга, В.Фаворского отправил в Российский Госархив Литературы и Искусства (это было самое значимое). Что делать с остальным — будет думать.

В принципе при хорошем раскладе готов рассмотреть предложения.

* * *

Из письма: Т.А. 20.10.99

"…Дод! Ты меня извини, что морочу тебе голову, но не хочу «пудрить» мозги. Посмотрел оставшуюся у меня живопись и рисунки (жалкие остатки прошлого) и сердце защемило, да ещё и пана Романа вспомнил… Вот мы и решили пока что, до поры до времени ничего не продавать и не отдавать. Кусок хлеба имеем, а от этой трансакции не разбогатеем, в чем-то духовно обеднеем. Так что не обессудь…"

* * *

Мы вновь встретились в 2003 году. Я позвонил и предложил, что заеду за ним и Лидией Яковлевной. Выберемся куда-нибудь и посидим.

— Ты знаешь, мы никуда не выходим, привези чего-нибудь и посидим у нас.

— Что привезти? Что вы пьёте?

— А ничего особенного. Если можешь, купи сыру поострей. Пить мы не пьём, а вот пива к сыру захвати, если можешь.

Всё та же квартира, всё тот же диван. На стенах живописные работы Л.Островской. Разговоры о жизни, работе, новостях… Спрашиваю об общих знакомых.

— А они не появляются здесь. Некоторые даже не звонят.

— А комбинатовские?

— Ничего не знаю, куда-то все подевались. Как у тебя? Как Лена? (это о тёще). Как Севка? (о сыне). Привет им.

Что-то не клеился у нас разговор в тот раз. Какая-то проскальзывала грустинка при наигранной бодрости.

— Вот, заканчиваю книгу «Искусство Примитивов» (издана в 2005 году), сейчас подготовил к печати буклет «Очей очарованье…» — образцы русской поэзии в Лилиных картинах (буклет издан в 2004 году).

Проблемы со здоровьем, ноги не ходят… ладно забудем.

Я ещё несколько раз звонил ему до отъезда.

— Ещё приедешь? – спросил Григорий Семёнович.

— Через пару лет обязательно, — бодро пообещал я.

Через некоторое время в телефоном разговоре Г.Островский сообщил, что очень тяжело заболела жена и в декабре 2005 года Лидия Яковлевна умерла.

Я плохо представляю жизнь Г.Островского в одиночестве. За ним ухаживала соседка, готовила, покупала еду. Дети были далеко.

В апреле 2007-го я позвонил Григорию Семёновичу с просьбой начитать поздравление моей жене на Юбилей. Он это сделал с радостью. Затем заговорили обо всём понемногу.

— Как здоровье? – спросил я.

— Хреново. Ослеп на один глаз, слепну на второй. Нужна операция. К тому же ноги как колоды — диабет. Ты когда приедешь?

— Планирую в июле-августе.

— Приезжай!

В августе не получилось.

А 1 октября мне позвонил Лев Кричевский, его товарищ и по-моему единственный человек, бывший в регулярном общении с Г.Островским в последние годы и сообщил мне страшную весть о кончине моего Учителя, Наставника и Друга.

Он ушел в день своего рождения 1 октября 2007 года и похоронен в Тель-Авиве.

У меня в руках книга с автографом автора: «Доду — в знак дружбы, длиною в жизнь».

Я безмерно счастлив, что судьба подарила мне дружбу с замечательным человеком каким был Григорий Семёнович Островский – доктор искусствоведения, художественный критик, автор 60 книг и более тысячи статей. Член Американской и Израильской ассоциаций славянских исследований, член федерации писателей Израиля, член ПЕН-клуба, член международной ассоциации искусствоведов (Москва).