Некоторое время назад автору этих строк довелось побывать на лекции профессора юриспруденции Йорама Шахара, посвятившего значительную часть жизни изучению Декларации Независимости Израиля ("Мегилат-Ацмаут"). Некоторые моменты этой лекции произвели неизгладимое впечатление и настолько врезались в память, что я решил ими поделиться

Петр ЛЮКИМСОН

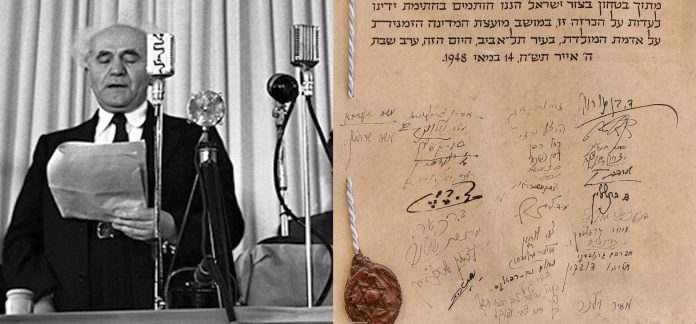

Профессор Шахар начал выступление с вопроса о том, существует ли вообще документ под названием "Мегилат-Ацмаут" – дословно "Свиток Независимости"? Оказалось, что такого документа не существует. Название есть, а документа — нет! Официально текст, который Бен-Гурион зачитал на историческом собрании в Тель-Авиве, называется "Воззвание о создании Государства Израиль". Ни о каком "свитке" там речи не идет, да и не могло идти. Если вы внимательно рассмотрите знаменитую фотографию, на которой Давид Бен-Гурион зачитывает "Воззвание", то увидите, что это самые обыкновенные листы бумаги. Которые он после прочтения предложил подписать членам так называемого Народного совета, созданного из руководителей различных организаций еврейского ишува без выборов, то есть назвать его подлинно демократическим органом, конечно, сложно. К тому же из 37 членов Совета на тот момент в зале были только 20, остальные поставили свои подписи позже, автоматически, не очень вчитываясь в то, что подписывают. Кстати, эти листки с подписями потерялись, и никто не знает, где они находятся, если вообще сохранились. Впрочем, не исключено, что рано или поздно они всплывут в каком-нибудь архиве.

Идея записать "Воззвание" на пергаментном свитке ("мегила"), чтобы придать ему некий статус святости по аналогии со "Свитком Рут", "Свитком Эстер" и другими священными книгами, возникла позже. Приготовив пергамент, официальный график государства и творец первых израильских марок Отто Валиш стал искать писца ("софер стам"), который создал бы текст "Воззвания" по всем канонам написания Торы. Но все писцы, к которым он обращался с этой просьбой, наотрез отказались. Тогда Валиш решил попытать собственные силы, но прежде обратился к членам Народного совета с просьбой подписать пустой свиток. Таким образом, те ставили подпись на чистом куске пергамента, и им оставалось уповать лишь на порядочность Валиша.

Отто Валиш действительно был искусным графиком и каллиграфом. Внимательно ознакомившись с оригинальным свитком Торы, он решил, что понял принцип, и постарался воплотить его на бумаге. В общем-то, у него получилось очень похоже, но любой специалист скажет, что оригинал "Мегилат-Ацмаут", копию которого демонстрируют в кнессете и растиражировали во время недавних протестов против судебной реформы, написан либо начинающим переписчиком Торы, либо дилетантом, столько там профессиональных огрехов. Но именно так, благодаря Валишу, и появилось словосочетание "Мегилат-Ацмаут".

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Процесс написания "Воззвания о создании Государства Израиль" растянулся на долгие пять месяцев. Первый ее вариант, получивший название "Вариант Коэна", был написан в январе 1948 года главой государственного отдела Еврейского агентства д-ром Лионом Коэном, считавшим, что этот документ должен носить как можно более праздничный и торжественный характер. В начале апреля заготовка Коэна попала в руки Залмана Рубашова, будущего третьего президента Израиля Залмана Шазара, который подверг его резкой критике за излишнюю патетику, заявил, что декларация должна служить руководством по строительству будущего государства, и написал свой, более практичный вариант. Этот вариант лег на стол одного из ведущих мировых авторитетов того времени, убежденного сиониста Герша Лаутерпахта, желающего отредактировать документ так, чтобы ни одна собака в мире не могла подкопаться под правовую основу еврейского государства. Поэтому ему важно было подчеркнуть, что "еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве". Но среди прочего он внес в текст документа фразу о том, что будущее еврейское государство признает решение ООН от 28 ноября 1947 года и будет существовать в указанных решением границах. На счастье, у Бен-Гуриона хватило ума вычеркнуть эти слова вместе с еще парой-тройкой других фраз и отправить документ на дальнейшую редактуру. Но "вариант Лаутерпахта" был переведен на английский, послан в Вашингтон, и именно его передали президенту Трумену. Тот прочел и подписал указ о признании Соединенными Штатами Америки Государства Израиль. Вполне возможно, что прочти Трумен окончательный вариант Декларации Независимости, этой подписи бы не было.

Далее черновик Декларации попадает в руки адвокату Мордехаю Бахаму, который утверждал, что полностью его переделал, но проверка проф. Шахама показала, что внесенные им правки были не так уж и существенны. Куда более основательную работу проделал адвокат Цви Берензон, в будущем судья Верховного суда. Именно он определил будущее государство как еврейское и демократическое. Говорят, Берензон до конца жизни не мог простить следующим "корректорам" Декларации, что они вычеркнули из текста слово "демократическое", и в окончательном варианте в нем ни разу не употреблено ни слово "демократия", ни какое-либо из ее синонимов. Слово "равенство" встречается в тексте лишь дважды – в контексте гражданских прав.

Следующими редакторами Декларации стал будущий министр юстиции Пинхас Розен (Феликс Розенблит), будущий судья Верховного суда Моше Зильберг и будущий премьер Моше Шарет. Он сделали основной упор на том, что вновь создающееся государство должно носить еврейский характер. Именно благодаря им слова "нация" и "национальность" употребляются в Декларации более десяти раз (в это число не входят словосочетания "Организация Объединенных наций" или "Лиги наций"), а слова "еврейский" и "еврей" — более двадцати раз. Когда Шарету указали на тавтологии, он ответил: "Да плевать я хотел на стилистику! Главное, чтобы государство было еврейским, и никто бы в этом никогда не усомнился!"

Наконец, подготовленный текст положили на стол Давида Бен-Гуриона, который внес в него несколько правок. Но каких! Во-первых, именно Бен-Гуриону принадлежит первая фраза текста:

"В Эрец Исраэль возник еврейский народ. Здесь сложился его духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в своем суверенном государстве, здесь создавал ценности национальной и общечеловеческой культуры и дал миру в наследие нетленную Книгу книг".

Слова "Пионеры, репатрианты, прорвавшие все преграды на пути к Родине, и защитники ее оживили пустыню, возродили свой язык иврит и построили города и села. Они создали развивающееся общество, самостоятельное в экономическом и культурном отношении, миролюбивое, но способное оборонять себя, приносящее блага прогресса всем жителям страны и стремящееся к государственной независимости", тоже принадлежат Бен-Гуриону.

Хотя, представляя Совету текст Декларации на предварительном заседании в своей квартире, Старик заявил, что все уже отредактировал, остается только подписать, между собравшимися вспыхнули бурные споры. Рав Иегуда-Лейб Фишман-Маймон, будущий министр по делам религий, потребовал внести в текст упоминание "Бога Израиля", против чего решительно возражал один из лидеров партии МАПАМ Аарон Цизлинг. Когда дело дошло до криков, Бен-Гурион заявил, что устал, и предложил этой парочке выйти на лестничную клетку и договориться между собой. Так в тексте появилась фраза: "Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями сказанное в настоящей Декларации…" А слово "геула" ("избавление") было из него вычеркнуто.

Профессор Шахар обращает внимание, что состав подписавших Декларацию Независимости рушит все современные представления о политкорректности. В самом деле: из 37 человек, поставивших под ней подписи, только две женщины — Голда Меир, тогда одна из лидеров партии МАПАЙ, и председатель ВИЦО Рахель Коэн-Каган. Состав подписантов по месту рождения довольно пестрый — 27 из Российской Империи, четыре из Австро-Венгрии, два из Германии, по одному из Дании, Йемена, Царства Польского и Османской Империи, при этом все, за исключением Бхора Шитрита, ашкеназы. И ни одного араба!

Напомним, что юридический статус Декларации Независимости стал в прошлом году предметом ожесточенных споров между сторонниками и противниками судебной реформы. Последние утверждали, что Декларация является основополагающим правовым документом в государстве, а многие пункты правовой реформы ей решительно противоречат. При этом они ссылались на слова судьи Цви Берензона в решении по делу "Рогозинский и др. против Государства Израиль":

"Каждый закон по возможности должен истолковываться в свете Декларации Независимости и в соответствии с ее руководящими принципами".

Сторонники реформы в ответ напоминали слова судьи Моше Замора о том, что "Декларация выражает видение народа и его кредо, но в ней не содержится какого-либо подобия конституционного закона, то есть четкого руководства к действию по реализации различных законов и постановлений или их отмене". То есть Декларация не имеет силы Основного закона, а даже если бы и имела, судебная реформа ей никак не противоречит.

Спор этот, как известно, продолжается до сих пор, а значит, и Декларация Независимости еще долго останется документом, который израильтяне будут поднимать на щит, отстаивая свои убеждения. То, что они никогда сей исторический документ не читали и не прочтут, это, как говорится, уже другой вопрос…

"Новости недели"