Ливанский узел, затянувшийся на наших ногах, не отпускает нас больше четырех десятилетий. Предлагаем вашему вниманию свидетельства израильского журналиста, оказавшегося в самом эпицентре событий 1982 года

Ефим ГАММЕР, Иерусалим

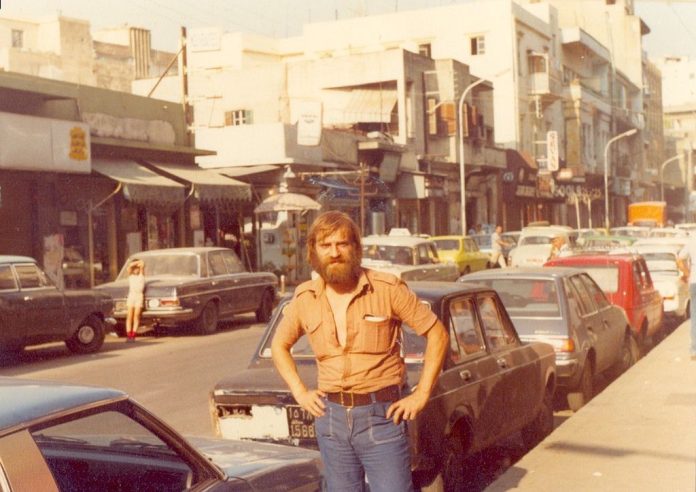

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1982 ГОДА

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи советского производства торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо – через оконное стекло – в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом – теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока, в разрыве времен, не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

Моисей умер…

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Его автомат М-16 покоился на кожаном сидении автобуса – так и не высадил в отместку ни одной пули.

Группа иностранных корреспондентов – эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба, и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля».

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому, как не ей, хоронить Моисея на военном кладбище?

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если приспело время войны?

Первым убивают Ее сына.

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну – смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите – жизнь, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодующе дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

– Все с ней будет хорошо! А рвота… Без рвоты не отойдешь от наркоза.

– Сделайте что-нибудь! – кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

– Хватит орать! – сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор – плечики вразлет и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.

– Ей плохо! – вдогонку плечикам крикнул Хаим.

– А кому хорошо? – отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

– Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она… они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют…

– Но ведь она… Она дежурная!

– Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

– Рива, что с тобой? Да ты! Тебе до ста двадцати, и без всякой ржавчины!

– Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую… Хая… Я чувствую… там… с внуком моим… с Моисейчиком… плохо. Не разродится она.

– Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

– Я знаю, что говорю. Хаим. Беги! Мне… мне…

Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» – прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «Узи» на плече.

– Откуда?

– Из Ливана.

Прикурив, спросил:

– А что у тебя?

– Сын! Сын у меня!

– Так скоро?

– Что? – не понял солдат.

– Да, нет! Я просто так…

Моисей был счастливый отец…

У него была дочка, шести лет. А сейчас, появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына – с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растерзанного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь – Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая… Язык не поворачивается произнести слово – «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат – за десять километров от Ашкелона. К милашке – дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израйлевна.

Алия Израйлевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы, учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне, под теплым душем, отмывала от серой пыли походный «Репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька, в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

– Я слон! Я слон! – раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванулся было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя – голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И старались не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

Читайте в тему:

– Доктор! Доктор! – шептала она, протягивая ребенка врачу. – Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

– Минутку! – сказал врач. – Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

– Доктор! – вспыхнула Хая.

– Потерпите немного. Голос у него прорежется, – бесстрастно ответил врач.

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сидении.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диске заветные цифры.

– Алло! Алло! – скороговоркой произносила Хая. – Скорая помощь? Скорая, скорей, сюда! Адрес? Ах, да – адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

ОПРОКИНУТОЕ НЕБО

Опрокинутое небо, и не знаешь, как остановить пространство. Оно всё движется, движется… Сквозь время. И завораживает душу. Казалось бы, смерть, а поди ж ты… Всё живое, разве что небо опрокинутое, и оно под ногами, а не над головой. Впрочем, и это не проблема. Научиться ходить по облакам – дело плёвое, было бы желание. К тому же, это куда одухотворённее, чем бацать ногами по земле, тем более, что её называют матушкой, И ощущение – божественное, не зря ведь сделан по образу и подобию Всемогущего Господа. И сам готов воспринимать себя всемогущим: раззудись плечо, размахнись рука.

Но что? Что такое? Липкие пальцы тянутся из небытия, но не затем, чтобы погладить, приласкать, а нет, совсем наоборот, отщипнуть.

Чего отщипнуть?

Чай, не торт, не конфета. А-а… души моей отщипнуть с ноготок, чтобы выявиться из беспамятства, вочеловечиться хоть на минуту-другую, иначе не представиться, не объяснить свои хулиганские, либо безумные действия.

А что? Предоставим ему такую возможность?

Ну, объясняйся уже, господин преждевременец, а то в морду дам! И не цепляйся больше пальцами. Знаем-догадываемся о твоих поползновениях змеиной породы! Однако окстись, стервец-леденец! Душа моя, и никакой делёжки!

А вот и не правда моя, как выясняется, дай только свободу слова привязчивому незнакомцу почти неразличимой наружности. Душа, видишь ли, и его тоже. Но не сегодняшнего раскроя, а позавчерашнего, скажем так, ибо точной хронологией и он не располагает, так как в пору его жизни-смерти и календарь был другим, и понятия о добре и зле отличались от сегодняшних. Да и вообще, не понимали, зачем человеку душа. Впрочем, а сейчас? Действительно, для чего человеку душа?

Чтобы мучила совесть за всякие скверные поступки? Чтобы страдать от неразделённой любви? Чтобы переживать из-за несбывшихся желаний?

Кому нужна такая душа? Зачем она привязалась к человеку и не отпускает до смерти?

А вот, если подумать, что у этой вечной контролёрши нашего внутреннего мира, имеется своего рода ДНК, как у физического тела, тогда вмиг многое становится понятным. И реинкарнации, и загробные путешествия, и перенесение земной информации в божественный источник всех знаний.

Вот-вот, реинкарнация, это – прежде всего по сложившейся ситуации. Почему? Да по той простой причине, что незнакомец считает себя претендентом на владение моей душой. И поясняет, как неучу: в незапамятном 1812-м он живот положил на алтарь отечества, проще говоря, погиб в разгар Бородинской битвы, защищая от французов русскую землю. Не пожил, как следует. Не прочувствовал радостей и печалей, дерево не посадил, ребёнка не родил, ни дома у него, ни семьи – лишь плац для шагистики, казарма для отсыпа и поле боя для раздвоения личности, когда грудь в крестах, а голова в кустах.

Мы приходим с рождением в жизнь, уже сделанную для нас предварительно. И движемся по ней закодировано, как по течению волны, поднятой нашими родителями. При этом сознаем: есть право выбора. Им пользуемся интуитивно, но с пользой для себя или нет, не осознаём по-настоящему до конца жизни. И лишь на смертном одре, просматривая фильм о собственной жизни, делаем выводы. Чаще всего, они не утешительны, что и приводит к новому рождению.

Незнакомец, покусившийся на мою бессмертную душу, этим и козырнул. Мол, сознание привело его на том свете к новому рождению. И он уродился во мне. Спасибочки, но больно мне нужно такое прямое родство. Вернее, и не родство, а чёрт его знает – что! Поди, чувак и читать не умеет, и в математики не превозмог таблицы умножения, а лезет быть мною. Должно же быть какое-то промежуточное звено, допустим, из двадцатого века. А то прикиньте, что получится, когда на вечере поэзии его попросят прочитать свои новые стихи. Он и о старых, от Лермонтова, типа «скажи-ка дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французам отдана», понятия не имеет. А о новых, притом моих… «Её красы убийственная сила его с нетрезвых ног сносила». Ха-ха! Родственничек! Не по месту, и не ко времени. Да и по талантам не ровня. А уж по познаниям… Кстати, у меня не доморощенные, а из надёжного источника – родом из самых современных научных гипотез. Например? Чего далеко ходить. Раз-два-три, и пожалуйста: учёные пришли к выводу, что при объединении теории относительности Эйнштейна и квантовой физики, пропадает понятие времени. Его просто-напросто не существует.

Вот оно что!

И, значит, не надо думать о завтрашнем дне. А ведь на этом – мыслях о завтрашнем дне – построена вся человеческая жизнь, направляемая от зарплаты до зарплаты к светлому будущему.

Но если нет времени, то и будущее – светлое, либо не очень – тоже под вопросом.

И вопрос не только в рассветах и закатах, повышении интеллекта, прибавки к жалованью. Куда как более значимый. Если не думать о завтрашнем дне, если не нацеливаться в будущее, а жить только сиюминутным, то…

Да-да, снисходит подобно наитию, подсказка свыше: так живут младшие братья ваши, именуемые животными. А вы ведь…

Задумаешься тут. Но нет, не задумаешься, всё недосуг, времени ни на что нет. И жизни, видимо, тоже, когда она вне времени.

Ау! Где часы-ходики? Слава Богу, еще не отказали. Сколько натикало? Ага! Без пяти минут 12. Ох, ещё пяток минут, и наступит спасительная полночь, знаменующая начало завтрашнего дня.

Полночь спасительная. Полночь знаменующая. Тик-так, тик-так, и вот она, полночь-выручалочка. И впрямь – спасительная, и впрямь знаменующая. А выявляется не в хриплом голосе кутузовской гвардии гренадёра, а в узнаваемом песенном разливе, музыка народная, слова Демьяна Бедного: «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся».

Но не обошлись, видимо, дали в руки трехлинейку – режь, коли, убивай! А супротивники-беляки винтовку отобрали, по шее накостыляли и заодно вынули душу, чтобы она, как перелётная птица, упорхнула ко мне. Так что… головоломка. На поверке выходит, что Кутузовский гренадер должен требовать возмещения души у юного красноармейца Ваньки, а не у меня. Но ведь Ванька тоже не дурак, фигу гренадеру, и в обход предшественника, рванёт ко мне. Дай ему душу, иначе и без моего согласия душу вытрясет. А она и без того еле держится в теле. Хотя попробуем сообразить… В каком теле? Тела ведь нет в наличии. А что есть? Облака, да, присутствуют. Небо, да, под ногами, правда, в опрокинутом виде. Солнышко? На месте. Лучиками постреливает, теплом пригревает. А тело? Если взглядом скользнуть вдоль по солнечному лучику, прямиком к нему и выйдешь: правда, маленькое оно, крохотное, одним словом, новорождённое.

И? Ну да! Да-да-да!

Человек родился! Возрадуйтесь, люди, и несите подарки!

А чем же одарить новорождённого, если не своей душой?

И одарил.

Душа ведь – штука вечная, поносил и будя. Да к тому же приставучие кандидаты на обладание ею тут же умахнут из своей назойливости куда подальше на тот свет.