Слишком рано покинувшая наш мир израильская художница и поэтесса, прожившая лишь 37 лет, оставила нам в наследство сотни замечательных картин – и повод для размышлений о ее неординарном творчестве

Елена ВОЛКОВА, кандидат филологических наук, доктор культурологии

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.

William Blake. Auguries of Innocence.

В одном мгновенье видеть вечность,

Огромный мир — в зерне песка,

В единой горсти — бесконечность

И небо — в чашечке цветка.

Уильям Блейк. Озарения невинности.

(перевод С. Маршака)

Формула искусства Уильяма Блейка (1757-1825) ― визионера в поэзии и живописи ― стала популярной литературной цитатой. В ней будто раскрыта тайна художественного творчества: взор мастера проникает сквозь видимое, материальное, измеренное ― в сферу невидимого и необъятного. Очевидно, что художники не просто способны увидеть вечность, ― они могут воплотить её в собственном образе зерна или цветка. Это возможно благодаря способности мельчайшей частицы бытия вобрать в себя универсум, в том числе благодаря способности человека вобрать в себя макрокосм.

Все мыслимое охвати,

Стань микрокосмом во плоти.

(Гёте. Фауст, перевод Б. Пастернака)

Любое творчество начинается с озарения: музыкант слышит мелодию, поэт ― звук или слово, художник ― видит образ, математик ― формулу, а инженер ― самолёт. Что отличает творчество визионера? Способность воплотить метафизическое ― то есть находящееся за пределами материального мира. Визионеры подобны пришельцам из иных миров: они смотрят на земное пространство из другого измерения и способны расширить это пространство до бесконечности, преодолевая границы физического и темпорального мира. Образно говоря, у художника-визионера есть своя лестница Яакова, по которой он может спускаться с небес, подобно ангелам, и подниматься ввысь, подобно праведникам.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Иномирный взгляд Натали Вейцман-Беленькой (1980-2018) ― израильской художницы и поэтессы ― ключ к пониманию ее визуального и вербального визионерства. Она устремлена в мир идеальных сущностей и совершенных форм ― в собственный метафизический Эдем. Её художественный мир можно назвать эдемистикой (Эдем + мистика), для которой характерна сложная система возвышенных образов и смыслов.

Я смотрю на мир оттуда,

Между мной и тобой ― нить

Женщина ―

Я,

надену все мысли на бусы,

И вопросом тебе загадаю.

(…)

“МЫ ВЗЛЕТАЯ, ПОМЧИМСЯ ЗА ПТИЦЕЙ…”

Натали писала графические стихи, располагая строки в форме крыла или распахнутых крыльев. Образ птицы ― сквозной для ее творчества: на птиц похожи силуэты её строк, персонажи её картин, из птиц сотканы ткани, птицы венчают головы людей, они населяют города и небеса. Художница смотрит на мир не столько с высоты лестницы, уходящей в небеса, сколько в прямом смысле ― с высоты птичьего полёта. А поскольку птица ― это традиционная аллегория ангела, то ― с ангельских высот.

Можно говорить о процессе ангелизации ее персонажей: сначала они предстают с элементами птиц, потом птицы венчают портреты, а позднее появляются феминные образы, напоминающие библейское описание серафимов и херувимов. Свою раннюю картину “Угол зрения”, с птицей в центре полотна, она позднее уничтожила. Вероятно потому, что ее угол зрения изменился на трансцендентный ― она увидела мир из всеобъемлющей точки “Алеф”, описанной в одноимённом рассказе Борхеса. В картине Натали “Алеф” эта точка обозначена одним гвоздём на белесой стене с таинственными знаками. От птицы ― к началу начал “Алеф”.

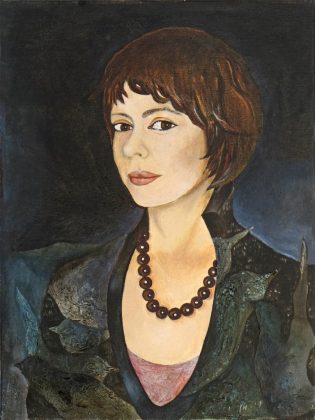

Ранний “Автопортрет с птицами” (2004) выполнен, на первый взгляд, в подчёркнуто реалистической манере: деловая дама, в который легко увидеть усреднённый образ молодой женщины, с аккуратной причёской и дежурной ниткой бус. Но в глазах героини вопрос: “Где же птицы?” Птиц много, но птичьи силуэты увидит только внимательный зритель: по цвету их трудно отделить от костюма, с которым они сливаются в одно целое. Натали будто одета в птиц, или её тело — это гнездо птиц, в котором они удобно устроились и не собираются его покидать.

Перед нами портрет-метаморфоза, портрет-гибрид ― женщина-птица и одновременно женщина-ангел, поскольку за плечами у неё поднимаются крылья света. Постмодернистское сочетание сакрального и профанного ― мистического, природного и социального ― создаёт эффект игры со зрителем.

“САМОБЫТНОЕ, ПЕРВОЗДАННОЕ”

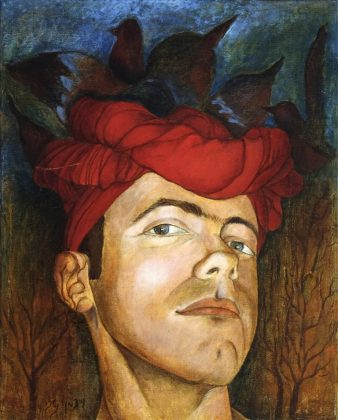

Натали не пользуется готовыми мифологическими моделями женщин-птиц: у неё нет ни Сирены, ни Алконоста, ни Гарпии. Она создаёт свой символический ряд, в котором сочетание птичьего и феминного изменяется от одного портрета к другому. Это не сказочные птицы с головой женщины, а люди, головы которых птица венчает собой словно короной. Увенчанные птицей указывают на высокое предназначение человека ― его готовность взмыть душой в небеса. Единственный мужчина, портрет которого Натали наградила птичьим головным убором, ― её муж (“Рома в красном тюрбане”, 2004). Высокая награда.

Американский художник-визионер Алекс Грей в книге “Миссия искусства” (1998) разделяет визионеров на два типа ― тех, кто создаёт свои образы внутри религиозной традиции, и тех, кто озарён собственными уникальными видениями.

Художник-визионер может вобрать в себя, а потом уникальным образом передать традиционные сакральные архетипы или их рекомбинантные гибриды, а может создать прежде не явленные формы, существа, пространства.

Если сравнить работы Натали разных периодов, можно увидеть движение от традиционных религиозных форм ― к самостоятельным независимым эпифаниям (так свои откровения называл Джеймс Джойс). Уникальность образности и стиля Натали подчёркивает художник Михаил Глейзер в статье “Свобода дара”.

“… в творчестве Натали на первом месте стоит не обретённое, заимствованное, а самобытное, первозданное. Это и есть Художник, человек, рождённый Художником. (…)

Натали ничего не берёт, она создаёт своё. В рисовании сразу видно, где человек творит себя сам, а где он действует в рамках освоенной школы. У неё в набросках есть всё необходимое, но главное их достоинство в их первозданности”.

Натали ушла в иной мир в 37 лет ― трагически рано, на взлёте своего творчества. Перед уходом она уничтожила свои стихи, поэтому о поэзии мы можем судить лишь по нескольким сохранившимся текстам. Она, видимо, больше ценила свой дар художника, и в 2017 году написала семнадцать (!) картин ― торопилась, поскольку знала, что тяжёлая болезнь истощает её силы. Творческое наследие Натали в последние годы доступно широкой аудитории благодаря неустанным трудам Раи Вейцман, которая собрала и выпустила в свет несколько книг с работами своей дочери и откликами на них.

Картина-метаморфоза “Ангел. Автопортрет” (2017) написана Натали Вейцман-Беленькой за год до смерти. Женская фигура возносится, будто превращаясь из человека в ангела: у неё пять крыльев и одна рука. Эта деталь ― аллюзия на видение из Книги Йехезкеля: “И было видно у херувимов (крувим) очертание человеческой руки под крыльями их» (10:8). Кажется, что вот сейчас, у нас на глазах, рука превратится в крыло, а Натали ― в шестикрылого серафима.

(…)

А пока,

Обними нас крепко

мы взлетая,

помчимся

за птицей.

Той!

Конечно же,

синей,

что уносит

нас

ввысь.

Её строки тоже взлетают: они графически расширяются ввысь, будто отталкиваясь от земли. Стихи-птицы Натали Вейцман-Беленькой взмывают в небеса. Примечательно, что стихотворение пишется и читается сверху вниз, а его графическая фигура устремлена снизу вверх. Эффект вознесения отражает смысловой вектор стиха ― стремление автора возвысить читателя до смыслообразующих символов.

“ОСТАВЛЯЮ ТЕБЯ, СИНИМ ЦВЕТОМ, В ХОЛСТЕ…”

Аллюзия на “Синюю птицу” Мориса Метерлинка (“за птицей… Конечно же, синей”) не случайна. Синий ― любимый цвет Натали. В иудаизме он имеет сакральное значение. Престол Всевышнего создан из тёмно-синего сапфира; есть поверье, что синий, как цвет небес, отгоняет злых духов; его почитают как символ высшей справедливости; он представляет страну на флаге Израиля. У синего много оттенков и смысловых коннотаций. Для Натали синий цвет ― её волшебная призма, преображающая мир. В верлибре “Космогония” она пишет:

(…)

А ночью мне приснился сон, наверное, маленький принц навеял.

Услышала, как рождается звезда.

И задалась звезда вопросом,

почему всё вокруг синего цвета.

Она была совсем маленькой и не понимала,

Что на самом деле это не так.

Просто она видела всё в синем цвете.

Фея Берилюна в сказке Метерлинка наделяет Титиль и Митиль даром видеть души растений и предметов.

“Это алмаз, – сказала фея Берилюна. – Стоит надеть шапочку на голову, повернуть алмаз справа налево, и вы прозреете. Станете видеть то, что обычно скрыто от глаз, – души людей и вещей”. Перед нами еще одна формула искусства: художественный дар проникает в невидимое и одухотворяет материальное.

У Метерлинка оживают Хлеб и Сахар, Вода и Огонь, звучат души деревьев и животных. Автор очеловечивает предметный и животный мир, а людей претворяет в трансцендентные фигуры, способные пересекать границы миров. Натали Вейцман-Беленькая ангелизирует природу и человека, наделяя крыльями животных (“Лунный конь”, 2016), рыб (“Превращение”, 2017, рыбы у неё ― своего рода птицы моря) и людей. Оба мастера видят мир в процессе трансформации ― преображения и восхождения в Синеву.

Путь к Синей Птице детям указывает Душа Света. Мне кажется, что Натали могла отождествлять себя с этой Душой.

КОСМОГОНИЯ СВЕТА

“И сказал Бог: “Да будет свет”. То есть можно сказать, что мир создан благодаря слову свет. Слово свет ― метафора правды”, ― написала двадцатилетняя Натали, работая над студенческим проектом “Границы святости”. Вспомним, что в поэтической зарисовке “Космогония” она описала свой сон о рождении звезды, которая видит мир в синем цвете. В этом сне девочка спрашивает папу (который любит рисовать рыб), почему всё вокруг синее и кто зажёг её звезду.

И папа ей ответил:

Я научу тебя тоже рисовать разноцветных рыб.

Это синее, это Вселенная.

Вселенная зажгла твою звезду.

Потому что мы у неё очень сильно попросили

И когда ты подрастёшь и станешь большой звездой ―

Ты обратишься к Вселенной и попросишь, чтобы она зажгла

для тебя твою маленькую звёздочку.

И Вселенная услышит тебя и зажжёт новую звёздочку.

И эта звёздочка будет расти, расти, и станет шире и ярче тебя.

И так же вместе с ней, с её светом, будет расти твоя любовь к ней.

И ты тогда увидишь очень много цветов вокруг себя.

И сможешь нарисовать любую рыбу, какую только захочешь.

На первый взгляд, это традиционный миф о продолжении рода: с рождением каждого человека на небе загорается его звезда, которая светит ярче, чем звёзды прежнего поколения. Космогонический миф об эволюции человечества в любви к потомству: чем ярче горят звёзды детей, тем сильнее родительская любовь к ним. Но что это за звезда, любовь к которой расширяет и приумножает талант человека? Звезда в этом контексте может символизировать дар художника. Тогда почему эту звезду Вселенная зажжёт, только когда дочь подрастёт? Разве дар художника не дан ей с рождения? До какой звезды она должна дорасти?

Ответы могут быть разными, потому что настоящий символ всегда многозначен и отсылает к метафизической неопределённости. Можно предположить, что речь идёт о расширении сознании художницы, об особом сиянии звезды её таланта ― о взоре визионера, способного увидеть всё многоцветие (разнообразие) Вселенной и воплотить любую “рыбу”, то есть любое существо, связанное с идеальным духовным миром. В картине “Прикосновение” (2016), например, рыба парит над головой женщины-птицы, то есть она ближе к небесам, чем люди и птичьи крылья.

Символика рыбы многогранна в мифологической и религиозной традиции: от существ, проклятых Творцом во время потопа, ― до аллегории праведника и Создателя мира. Художников-визионеров в этой связи можно разделить на две полярные группы: одни тяготеют к инфернальным видениям, а другие ― к эдемическим. Натали Вейцман-Беленькая очевидно относится к группе эдемистических визионеров, поскольку у неё превалируют образы идеальных сущностей.

В центре художественной космогонии Натали ― феминные образы, которые отсылают нас к концепту первоматери как прародительницы Вселенной. Тема птицы в её работах сначала напоминает зрителю о Вселенной, рожденной из яйца (“Натюрморт с куклой”, 2003, “Гнездо”, 2005, акварельные зарисовки с фруктами и овощами, к которым она добавляет яйцо). В 2015 году, она пишет космогоническую картину “Рождение города”, в которой мистический град будто рождается из видений женщины в птичьем головном уборе, погружённой в глубокое созерцание. Отрешённый взгляд, направленный внутрь, белый веер-крыло в руках, и тёмно-синие платье, из которого золотом высвечиваются дома рождающегося города. Кажется, что город порождён её внутренним взором и разрастается на наших глазах, чтобы со временем заполнить собой свою прародительницу. Назовём её Мечтательницей по аналогии с картиной “Мечтатель” (2017), тоже связанной с городом.

В этом образе Мечтательницы можно увидеть процесс творчества и рождения картины ― художественной Вселенной Натали, в которой феминные образы раскрывают различные грани художницы, творящей свои собственные миры.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРАМАТЕРЬ БАТ МИРЬЯМ

Рая Вейцман в статье о своей дочери раскрывает особую связь между творчеством Натали и поэтессы Йохевед Бат-Мирьям.

Однажды она попросила принести ей книгу стихов поэтессы, хотя прежде это имя ей ни о чём не говорило. Её настолько увлекла поэзия Йохевед Бат-Мирьям, что она, прежде не писавшая стихов, стала переводить особенно впечатлившие её строки.

Под этим псевдонимом писала Марьяша Железняк (1901-1980), которая “родилась в Гомельской области, и в Гомеле в год её смерти родилась Наташа Вейцман”. О двойном значении поэтического имени Марьяши Железняк рассказывает Мири Яникова, которая переводила стихи Йохевед Бат-Мирям с иврита на русский язык.

Мирьям — это имя ее матери, и Йохевед Бат-Мирьям — фактически настоящее еврейское имя поэтессы (имя еврея, использующееся при молитвах — это его имя с добавлением имени матери). Но была и другая, истинная причина выбора нового имени. Марьяса Кацнельсон, ее дочь, рассказывала: “Она взяла себе фамилию Бат-Мирьям, потому что видела себя дочерью той самой Мирьям, сестры Моше, первой еврейской поэтессы. Она также говорила мне, что Бялик называл поэтесс “Бнот-Мирьям” – “Дочери пророчицы Мирьям”.

Сходство ключевых образов в их творчестве поражает: звезда (древний образ женской души), обширный тезаурус синего, крылья, и свойственная обеим “мистическая вера в преображение мира”.

Израильский литературовед Авраам Биньямин Йоффе в своей статье 1978 года сетует на отсутствие достойного внимания к поэзии Йохевед Бат-Мирьям со стороны как критики, так и читателей, объясняя это алогичностью образов и разорванным синтаксисом её стихов. Натали развивала именно этот стиль и писала свои стихи в еще более фрагментарной манере, нарочито пропуская смысловые связи между строками и знаки препинания, и тем самым приглашая читателя к сотворчеству. Она и в картинах любила оставлять загадки зрителям, которые должны были развивать наблюдательность и будить воображение.

Неудивительно, что Натали чувствовала в буквальном смысле едино-душие с поэтессой и написала мистический портрет своей alter ego — “Бубен Мирьям”. Название картины отсылает нас к сакральному сюжету об исходе евреев из египетского плена, согласно которому пророчица Мирьям после переправы евреев через море вышла с тимпаном в руках и вместе с другими женщинами воспела хвалу Господу (Исх. 15:20–21).

На этом сходство картины с религиозным представлением о бубне Мирьям заканчивается. Натали несомненно были известны многочисленные изображения женщин, играющих на рамных барабанах: еврейские, египетские, древнегреческие, христианские. Бубен во многих культурах был именно женским инструментом и часто имел ритуальное значение. Но он был именно инструментом, на котором играли, а у Натали Вейцман-Беленькой бубен не имеет никаких инструментальных признаков. Мирьям держит в руках белый светящийся шар, и держит его как центр самой себя или мира в целом. Бубен — центральный символ, источник света и смысла. Его сферическую форму повторяет рука Мирьям и её плечи, лицо тоже выписано округлым, излучающим свет. В традиции ангельской иконографии её лик окружен крыльями.

Считается, что это портрет поэтессы Йохевед Бат-Мирьям, но очевидно, что символическое значение композиции было важнее портретного сходства. Главным символом становится круг света и синева вечности. Швейцарский художник и теоретик искусства Иоханнес Иттен в своей работе “Искусство цвета” проводит параллели между цветом и геометрическими фигурами. Синему у него соответствует окружность, что подтверждается многими работам Натали, но наиболее ярко эта связь выражена в “Бубне Мирьям”.

Бубны ведь были разной формы, и Мирьям иногда изображалась с прямоугольным адуфе в руках, но для Натали не важен ни тип барабана, ни его исторические или декоративные особенности. Для неё важна форма круга.

Круг — как символ вечности и гармонии, света и творчества. В руках Мирьям символ искусства, энергия которого наполняет её, освещая лицо. Вечный свет творчества направлен на зрителя, в будущее. Он призван осветить всех, кто соприкасается с искусством. Художественный дар Мирьям источает свет миру.

Совокупность кругов, концентрическое расширение вселенной — символ круга воплощений, перехода души в новое состояние. Можно говорить о символическом триптихе этого портрета: пророчица Мирьям, поэтесса Йохевед Бат-Мирьям, и Натали Вейцман-Беленькая. Вероятно, для того, чтобы подчеркнуть троичность концентрического символа, Натали сфотографировала себя на фоне картины и перевела стихотворение Бат-Мирьям “Издалека”.

То расстояние, что пролегает

Между мной и тобой

Одолею

И явлюсь пред тобой

Всё его, синее,

Завоюю.

(…)

Йохевед Бат-Мирьям. “Издалека”

(перевод Натали Вейцман-Беленькой)

АНДРОГИНЫ: СТРАННИЦЫ И МЕЧТАТЕЛИ

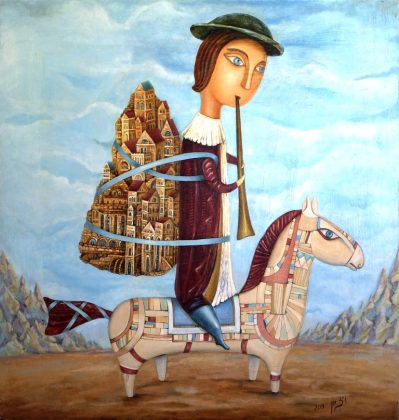

Она называет их существительными мужского рода — “Мечтатель” (2011), “Странник” (2011), — но у них женственные лица. Похожее лицо у “Дамы в зелёной шляпе” (2015). У тел нет ни мужских, ни женских черт. Можно сказать, что у них нет физического тела, — есть условный, почти игрушечный силуэт, несоразмерный большой голове и коротким цветным ножкам. При этом несоразмерность не делает туловище неуклюжим или уродливым. У символов свои законы гармонии. Это самодостаточные существа. У них лицо андрогина — духовного существа, соединяющего в себе женское и мужское начало, — и тело бесполого андрогина, существовавшего до разделения людей на два рода.

Эти видения идеальных существ отсылают нас к концепту “первоначального человека” в каббале: Адам Кадмон (ивр. אדם קדמון) — первое создание Творца, андрогин как архетип всего сущего. Похожий смысл Филон Александрийский вкладывал в идею Логоса и “небесного человека”, Платон (диалог “Пир”) — в миф об андрогинах как шаровидных существах особой силы, совмещающих в себе мужское и женское начало, а Карл Юнг — в гармонию Анима и Анимус.

Существует некое общечеловеческое представление о целостном проточеловеке и первомире как идеале гармонии и невинности. В разных мифологиях и религиях оно имеет различные воплощения и, как правило, первородное целое затем распадается на целый ряд дихотомий и конфликтов.

У Натали Вейцман-Беленькой видения высшего мира завораживают своим мистическим реализмом, потому что просты и убедительны. Я не удивлюсь, если найдутся люди, которые видели в своих снах подобных существ с большими миндалевидными глазами, обращенными внутрь и в вечность. Фрейд мог называть эти видения детскими снами, в которых сбываются мечты. В Мечтателях и Странницах действительно много детского: они сами похожи на кукол, ездят на игрушечных лошадках и слонах, и строят игрушечные города.

Но в этих кукол никто не играет, как никто не играет на бубне Мирьям. Они сами творят мир своим воображением (“Мечтатель”) и путешествуют по нему (“Странник”). Карл Юнг мог бы назвать эти видения архетипом Божественного Ребенка и возможно отметил бы его негуманизированность, то есть отсутствие собственно человеческих признаков. Эти образы сотканы из метафизических символов: яйцевидная голова как символ первоэлемента мира, интеллектуальной энергии и воображения; бесполость как символ проточеловеческой целостности; большие глаза как символ всевидящего божественного ока и взора художника; город как символ дома-микрокосма; дудочка, символизирующая искусство, и т.д.

У них укороченные ноги и они в видениях Натали не ходят по земле, а значит они не земные существа. Боги, ангелы, или протолюди, они не принадлежат земле. Земли не касаются и её женские персонажи. Одни летают в стиле Шагала, другие передвигаются на коровах, лошадях или слонах, которые, кстати, тоже не ходят, а стоят, вросшие в декоративную твердь.

Натали Вейцман-Беленькая либо рисует на картине только лицо, либо только тело, преимущественно со спины (“Нежность. Он её не отдаст”, “Без названия”, 2017 и др.). Это касается и мужских портретов, просто женских гораздо больше в её творчестве. Характерна в этом смысле серия портретов-коллажей, в которых художница различными приёмами выделяет лицо по контрасту с телом. Именно лицо, как средоточие интеллекта и художественного дара, излучает творческую энергию и пронзает зрителя своим взглядом.

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА

В видениях Дамы с веером рождается город, а Мечтатель строит его в небесной пустыне. Любой образ золотого града ассоциируется в Израиле в первую очередь с Иерусалимом, земным или небесным. Тем более что в 2004-2005 годах Натали написала замечательную серию картин о Иерусалиме, в которой дома сами излучают свет; они склоняются, будто погруженные в молитву; с удивлением рассматривают людей в чёрном или приветствуют их открытыми окнами. Людей Натали изображает в основном со спины, а город обращается к зрителю многими ликами. Иерусалим явно был главным персонажем той серии, но когда её позднее попросили дополнить иерусалимский цикл новыми работами для персональной выставки, она ответила, что не сможет вернуться к иерусалимской теме, потому что этот период остался в прошлом.

Её образы Иерусалима вызывали восторженные отклики. Писатель Леонид Сорока написал возвышенное эссе:

В пейзажах Иерусалима улочки старого города наполнены солнцем и благословением, они растворяются в пространстве городского пейзажа, трансформируются в линию изгиба архитектурных элементов. Такое решение работает на образ этого удивительного состояния, куда нас зовет кисть художника. Это звучит божественно – "Город над небом".

Израильский искусствовед Григорий Островский ещё в начале 2000-х считал Натали Вейцман-Беленькую художником “ёмкого и широкого диапазона”, чей “творческий потенциал замешан на тех слагаемых, из которых получаются плоды высокой пробы”. В статье 2004 года он наметил два будущих вектора её творчества:

С этих творческих позиций открывается несколько дорог. Одна из них ведёт в мир еврейской жизни: парадоксальный, красочный, ароматный, терпкий, богатый и убогий одновременно, улыбчивый и драматичный, пронизанный доброй иронией и светоносной любовью к своим корням. (…) Другой путь ведёт в мир иносказаний и пластических метафор, гипербол и аллегорий; художница смело использует приёмы гротеска и деформации, усиливая их звучание пространственной и цветовой дисгармонией.”

Образ города стал развиваться по “пути иносказаний и пластических метафор”. Он стал ключевым символом в видениях Натали. Мы даже можем проследить его эволюцию.

Вначале был написан Всадник на лошадке, который везёт за спиной свой волшебный дворец, потом появился “Мечтатель”, создающий свой дворец из отдельных кубиков, а за ним “Дама в зелёной шляпе”, изящно гарцующая на слоне, где сам слон — целый город. А потом дворец перекочевал в картину “Рождение города”.

Добавим к этому ряду и “Плывущие дома” (2015), что сами отправляются в путешествие, освещая себе путь. Что же символизирует город?

Рая Вейцман видит в сюжете о дворце еврейскую тему кочевника, изгнанного из своего дома, но уносящего дом с собой в любую галутную даль. Если это символ Иерусалима, — то всегда несущего в своей душе образ святого города, который оживает в мечтах и видениях, который евреи отстраивают заново и у которого в духовной дали есть сияющий первообраз — Иерусалим Небесный.

ИНОМИРНАЯ ДУША ХУДОЖНИКА: VITA CONTEMPLATIVA

Идеальные духовные сущности могут также символизировать иномирную душу художника-визионера. Душа застыла в созерцании видений, и мир застыл вокруг неё. Видения статичны, и этим сначала напоминают израильский пейзаж, но очевидно, что сама статика становится символом созерцания. Мечтатель, Странник, Дама в крылатой шляпе представляют собой vita contemplative — созерцательную жизнь, хотя они находятся в движении (vita activa). Они едут, играют на дудочках, строят город, но будто замерли вне времени и пространства. Натали удалось “в одном мгновенье видеть вечность”.

У андрогинов большие глаза, устремлённые внутрь и сквозь пространство. У Странника глаза голубые, у Мечтателя карие, а у Дамы — с зелёным оттенком под цвет птицы-шляпы. Выражение глаз при этом одинаковое — всевидящее око духовного зрения, способное проникать в суть вещей и видеть истину, скрытую под покровом ложных видимостей. Глаза, кроме того, излучают глубокий свет, который завораживает зрителя и приглашает его насладиться застывшей гармонией.

Художник-Всадник вывозит город своим воображением из мира идеальных первообразов, затем трансформирует (строит) его, то есть подключается к процессу сотворчества с высшими силами. В результате плод этой синергии — город, или замок, символизирующий произведение искусства, — становится опорой для художницы и помогает ей передвигаться между двумя мирами — подобно слону, который сам касается земли и несёт на себе воздушную Даму из Эдема.

Другими словами, если в Мечтателях увидеть визионеров; в Строителе — художника-творца; а в Даме из Эдема, играющей на дудочке, — аллегорию музыки и поэзии, то город символизирует художественное творчество и его плоды. Конструкция сложная и одновременно простая. Речь идёт о метафизическом происхождении художественных образов и об искусстве как связующем звене между видимым и невидимым миром, между Иерусалимом земным и небесным.

Образ Души Строителя рождает ассоциации с Леандром из романа Милорада Павича “Внутренняя сторона ветра” (1991), главный герой которого обладает стремительной скоростью, символизирующей его творческую энергию. Он во время войны, когда толпы сербов пытаются убежать из страны, бежит по направлению к фронту и строит на своём пути башни, очень быстро, одну за другой. Леандр видит свою миссию в том, чтобы возводить дома, когда враг их разрушает, созидать внутри катастрофы, творить свой космос посреди бушующего хаоса. Не в этом ли миссия художественного творчества?

Рая Вейцман пишет, что “Наташа мечтала рисовать так, как пишет Павич, и добавляла: “Рисовать воздух как материал, а землю как воздух”. Можно сказать, что в видениях Души Художника ей удалось нарисовать землю как воздух, а в автопортрете “Ханукальная принцесса” (2008) — воздух как материал.

Натали много занималась декоративным искусством и, в частности, создавала дизайнерские проекты синагог и ритуальных предметов.

Изучая историю и искусство иудаизма, Натали нашла фотографию старинного ханукального подсвечника. Вначале сделала коллаж со своим портретом, а потом рисунок, который через много лет превратился в картину — автопортрет “Ханукальная принцесса”.

Ожила Душа Ханукии и заговорила образами Натали Вейцман-Беленькой. Это чудо могло бы стать эпизодом в “Синей птице” Метерлинка, где оживают души предметов. Голова с пронзительным взором венчает тело большой куклы, облачённой в богато декорированное платье. У принцессы застывшие руки-крылья (рыбы?) и знакомый по другим видениям взор, устремленный в вечность. Взор визионера обладает колоссальной силой и придаёт всей картине мистическую убедительность.

Принцесса находится внутри дворца. Она сама часть декора: оживший подсвечник, в котором освещённое лицо художницы — это огонь свечи. Может быть, Натали так воплотила Душу Дизайнера, которая наполняет жизнью и светом ритуальные предметы и сакральное пространство. В истории создания этой картины можно также увидеть характерный для Натали путь от религиозных символов — к метафизике искусства.

В иудаизме нет образа ханукальной принцессы, но есть легенда о дочери первосвященника, которая отказала в праве первой ночи греческому наместнику и тем самым вдохновила маккавеев на восстание. Маккавеи убили наместника, а девушку облачили в царские одежды. Возможно, что эта история питала воображение Натали, но исторический контекст она заменила символическим, в котором Ханукальная принцесса стала воплощением творческого величия, освещающего время и пространство.

Видения Натали призывают вслед за писателем Львом Альтмарком задаться вопросом:

Какие небесные сферы пробила её тонкая кисть, чтобы коснуться этого неземного света? Кем и для чего в её душу привнесён дух вечного странника, сперва физически перенесшего её в Иерусалим, но на этом не остановившегося и отправившего уже её душу в волшебные странствия по запредельным высям сознания?

ТЕОДИЦЕЯ СТРАДАНИЙ: ХАОС ТЕЛА И ФРАКТАЛ УНИВЕРСУМА

Взор Натали Вейцман-Беленькой не игнорировал зло, разрушающее человеческую жизнь. Она много лет боролась с тяжелым недугом, жила в стране, окружённой враждебными государствами, и наверняка задавалась вопросами “За что?”, “Для чего?” и “Доколе?” Почему люди страдают от болезней, природных стихий и войн? Если Создатель мира благ и всесилен, то почему Он допускает зло?

Вопрос о природе зла в мире, созданном всеблагим и всемогущим Богом, называют теодицеей (лат. “оправдание Бога”). Этим вопросом задаётся страдалец Иов, когда бросает обвинения Богу, а XVIII столетие в Европе иногда называют “веком теодицеи”, потому что в 1710 году вышел в свет трактат Лейбница “Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла”. Еврейские мудрецы издревле задавались этим вопросом, но особенно горячие споры он вызывал после Второй мировой войны, когда формировался круг идей вокруг Теодицеи Шоа. Почему Бог допустил геноцид евреев? Где Он был, когда евреев гнали в газовые камеры?

Вопрос теодицеи сам по себе очень важен, независимо от того, какие ответы на него даются. Начнём с того, что далеко не всякий человек задаётся вопросом о природе и происхождении зла. Среди многочисленных ответов можно выделить наиболее традиционное религиозное решение — веру в высшую гармонию мироздания, внутри которой Творец может как попустить зло, так и претворить его в добро. Это утверждение вызывало многочисленные споры в разных культурах, но оно первым приходит на ум, когда всматриваешься в картины Натали.

Она эдемический, не инфернальный художник, а те редкие картины, в которых воплощены разрушительные силы, связаны с телесными образами и смертью. “Нейроны” похожи не столько на нервную сеть, сколько на паутину или ядовитые отростки, пытающиеся заполонить и отравить мозг человека. “Внутренняя сторона ветра” выглядит как внутренняя сторона тела и напоминает тему ожидания смерти в одноимённом романе Милорада Павича. Но разрушительный хаос телесности преодолевается образами гармонии универсума.

Одним из геометрических символов высшей гармонии является фрактал — самоподобное множество, в котором каждая часть подобна целому. Понятие «фрактал» (лат. fractus — дробный, ломаный) в 1970-х разработал математик Бенуа Мандельброт. Он считал, что при помощи фрактала, подобного самому себе, человек может увидеть бесконечность. Его концепция стало активно применяться в науке, а в 1980-х начало развиваться фрактальное искусство, преимущественно в цифровой форме. Натали владела компьютерным искусством, но свои фракталы писала маслом на холсте.

Учёные обнаружили фракталы в древней сакральной архитектуре, в восточных мандалах, в строении галактики, в морском приливе, в облаках, в броуновском движении и в кровеносной системе. Формулу искусства Уильяма Блейка, вынесенную в эпиграф, можно назвать одним из определений фрактала, поскольку она утверждает подобие малой частице бесконечному целому. “Огромный мир в зерне песка” — это принцип фрактальной картины мира, в которой микрокосм подобен макрокосму.

Философы иногда называют фрактал детерминированным хаосом, а фрактальность — всеобщим свойством бытия. Речь идёт о сверхсложной гармонии мира, которая вбирает в себя хаос низших уровней. С этим мог бы согласиться Лейбниц, уверенный, что несмотря на всё зло, разрушающее мир, вселенная гармонична и представляет собой “лучший из миров”.

Натали Вейцман-Беленькая создала концентрический фрактал “Волчок воспоминаний”. Ассоциация с ханукальным волчком указывает на историческую память еврейского народа об угнетении, восстании маккавеев и победе над врагом. Если смотреть в центр фрактала, то круги начинают вращаться и возникает эффект спирали, уходящей в бесконечность.

Спираль галактики изображена на картине “Вселенная” в виде срезанной по кругу кожуры апельсина. В спиральных рукавах галактики, кстати, образуются новые звёзды, что связывает эту картину с темой космогонии в творчестве Натали. Волчок и апельсин вносят детские черты в видения художницы, которые перекликаются с игрушечными лошадками, слонами и городами из мира идеальных сущностей.

ДОМ ВИЗИОНЕРА

Натали Вейцман-Беленькая всегда открыта сотворчеству с читателем и зрителем. Давайте силой собственного воображения построим её Дом Визионера. Какого цвета будет этот дом? Он может переливаться нежными оттенками синевы на фоне сияющих гор. Или он сам будет светиться золотом на фоне лазурного неба. В любом случае это будет сочетание света и синевы.

Какой формы этот дом? Вы можете взять за основу тот, что Странник несет на спине, или строит Мечтатель. А можете вообразить город-шар и круги, уходящие вдаль, потому что круг — ключевая символическая форма в мире Натали.

Кто живёт в этом Доме? Дети со взрослыми лицами? Куклы? Женщины-птицы и люди-рыбы? Ангелы? Ожившие души игрушек, подсвечников и разрушенных храмов? Рисуйте-рисуйте… Не останавливайтесь. Пробивайтесь сквозь пелену привычного и поверхностного — к идеальной душе мира, утерянной и искажённой.

Следуйте своим воображением за Натали. Воображение визионера обладает колоссальной энергией познания. Оно, подобно учёному, стремится проникнуть в суть окружающего нас мира, но в его идеальную суть, в то, каким мир должен быть, и каким каждый человек может стать.