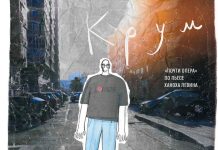

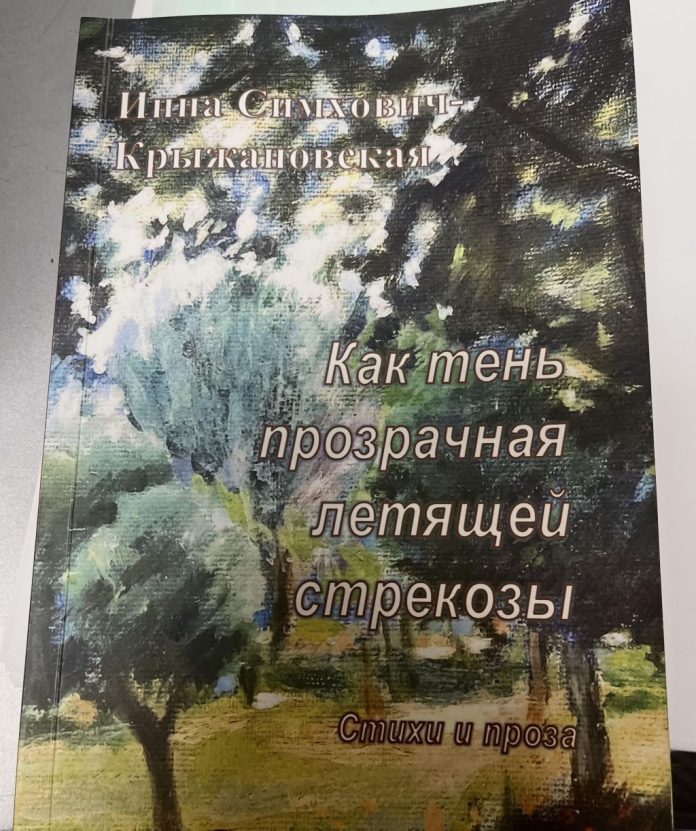

О книге Инны Симхович-Крыжановской “Как тень прозрачная летящей стрекозы. Стихи и проза” (2024)

Елена ВОЛКОВА

Для понимания стихотворений и рассказов, вошедших в книгу, важно осмыслить каждое слово в ее названии. На титульный лист вынесен заголовок ключевого для сборника стихотворения.

Как тень прозрачная летящей стрекозы,

так счастье иногда неуловимо.

Далёкий гром непролитой грозы

заронит мысль: не всё ль на свете мнимо?

Но дождь унылый утаит ответ,

и радуга из яркой серой станет.

А где-то тень прозрачная витает.

А счастье вроде есть. А вроде — нет…

“Тень прозрачная” намеренно еще дважды упоминается в тексте небольшого стихотворении, то есть в целом три раза. Тень не статична, а стремительна: она “летит”, “где-то витает”. Ее движение непредсказуемо и сама она неуловима, как счастье, или любовь.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

В стихотворении “Тень твоей любви” этот образ повторяется четыре раза.

ТЕНЬ ТВОЕЙ ЛЮБВИ

В один прекрасный и прозрачный вечер,

что нитью золота последнего обвит,

в неярком меркнущем осеннем свете

я повстречала тень твоей любви…

Едва меня коснулась на мгновенье —

и счастье озарило душу мне!

Пусть тень любви всегда пребудет тенью,

с тех пор она лишь — свет в моем окне!

И на закате зажигая свечи,

гляжу на мутный заоконный вид ―

и уповаю я на новый вечер,

что принесёт хоть тень твоей любви.

Тень любви представлена как высшее проявление высокого чувства (“Пусть тень любви всегда пребудет тенью!”) и вновь ― как источник счастья.

СВЕТОТЕНЬ

Что же такое Тень в поэзии Инны Симхович? Это точно не негативное бессознательное архетипа тени у Фрейда и Юнга. Это, скорее, символ бесплотности.

Ближе всего, пожалуй, восточное понимание тени как символа души. Такое значение тени вошло и в западноевропейскую литературу. Так, в сказке немецкого романтического писателя Адельберта фон Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814) человек теряет свою тень (душу?) в результате сделки с демоническим персонажем.

Полный смысл Тени, однако, трудно уловить, как и саму тень. Очевидно одно: тень, отбрасываемая либо летящей стрекозой, либо птицей или летучей мышью; тень падающая на землю от дерева, травы или листа очень важна для автора. Порой она имеет большее значение, чем сама стрекоза, птица, или даже любовь. Возможно, потому, что Тень ― это отражение и образ, как сама поэзия.

Или потому, что спасительная тень столь желанна в израильский зной. Но эти смыслы прямо не выражены в книге. Важно следовать за поэтическим текстом.

Тень, как известно, отбрасывают освещенные предметы, то есть тень не существует без света. Если тень символизирует душу, то душа эта должна быть освещена. Стихи в книге наполнены образами света: солнечные лучи, вспышки молнии, “сполохи души”, “золотые капли” дождя, “летящий свет” фонаря, “бледный свет” луны, свет “юной зари” и т.д.

Так и проходит жизнь моя,

Неумно и нелепо…

В своих фантазиях паря,

Во всём ищу я света.

(“Так и проходит жизнь моя”, 2012)

***

Мне сегодня вдруг вспомнилось детство

И сквозь листья шелковицы ― свет…

И возник, почему ― неизвестно,

Образ дома, которого нет.

(“Мне сегодня вдруг вспомнилось детство”, 2013)

***

О Поэзия, где же ты, где― ты?

Где трепещущей рифмы узор?

Где сиянье высокого света,

Осветившее мысли простор?!

(О Поэзия…”, 2013)

***

БЕЗ ГЛАГОЛОВ

Как мало звезд!.. И света мало.

Всё грустно, сумрачно… Туман…

Его печально покрывало…

За ним лишь боль, тоска, обман.

Но вдруг ― лучи! На сердце радость!

И ― солнца благостная весть!

И ― неба свет! И встречи сладость!

И вера в то, что счастье здесь!

(2014)

Свет пронзает тьму уныния, тоски, печали, потери, забвения и дарит миг счастья, надежды, воспоминания или вдохновения. Либо свет проходит через прозрачное крыло, стекло и пр. Прозрачной, то есть пропускающей свет, может быть даже сама Тень, то есть Душа (“Как тень прозрачная летящей стрекозы”). Иными словами “тенью” обладают просветленные люди, жизнь которых переменчива как игра светотени.

И вновь бегу я к липе старой,

И мчится, пляшет светотень…

Что будет дальше? Счастье? Кара?

Смогу ли избежать потерь?..

ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Сущностный метафорический ряд включает кроме Тени, Тьмы и Света важный для Инны Симхович образ Прозрачного. Этот сквозной эпитет более тридцати раз сочетается в книге с разными существительными: прозрачной может быть та же Тень; крыло светлой Музы или взмах ее руки; прикосновение любимого человека во сне; прозрачной может быть и фраза. Много что может быть прозрачным:

— “прозрачно-чистый образ детства”

— “ прозрачный ласковый поток воздуха”

— “полупрозрачные кроны деревьев”

— Под прозрачным объявлением о концерте оркестра видны сморщенные Тарапунька и Штепсель.

— в прозрачном воздухе витали беззаботность и счастье

— Она очень хорошо пела, у нее был такой чистый и прозрачный голос!..

— Подойдя к прозрачной замерзшей лужице, он заметил внутри нее какое-то движение.

— Прозрачность — это многозначный символ: он близок эпитетам “призрачный”, “трепетный”, “дрожащий”, “мимолётный”, “эфемерный”, “хрупкий”…

И прозрачно летят облака,

И бесшумная тень их легка ―

Мимолётно коснётся реки,

Словно взмахом далёкой руки.

(“Река”)

***

Как хрупок сон тот, где твоя обитель!

Прозрачен, словно корочка из льда…

Боюсь дышать ― а вдруг он растворится

И облик твой исчезнет навсегда.

(“Как хрупок сон”, 2017)

Прозрачность — абсолютная ценность, сродни любви, доброте, ласке, душевному теплу и нежности.

МЕЛОДИЯ

Музыка так нежно зазвучала,

Еле слышная сквозь ветра шум!..

Ласково, прозрачно и печально

Обняла, проникнув в темень дум.

Дверь открыла в мир, что стал понятным

И в сиянье звезд, и в бликах лун…

Яркий свет сокрыл унынья пятна.

***

Прозрачные лучи с небес струились

и сквозь ажур листвы несли свое тепло.

И утра этого неповторимость

была, как птицы легкое крыло.

(“Как день прошел?”)

У эпитета “прозрачный” есть и другой ряд смыслов ― “открытый миру”, “откровенный”, “пронзительно искренний”, “просветленный” и “несущий свет”.

Обычно считается, что искренность — неотъемлемая черта художественного творчества, что без исповедальности не может быть настоящей поэзии. Но дистанция между автором и его образами может быть разной. Поэт может писать в исповедальной тональности, не отождествляя себя напрямую с лирическим героем. А может, как Инна Симхович, открыть миру свои страхи и свою боль, быть предельно искренней, а значит предстать перед читателем беззащитной и крайне уязвимой. Пронзительная прозрачность души придает ее поэтическому слову особую силу.

ГРУСТНО

Мне не надо ада,

Не хочу и рая.

Ничему не рада,

Что хочу ― не знаю…

Не хочу быть мёртвой.

Не хочу ― живою.

Раскрошиться б просто

Жухлою травою!..

(2014)

К ЧЕМУ ВАМ…

К чему вам в этом хоре голосов

Мой голос? Он неслышен. И не нужен ―

С его смешною вязью глупых слов…

От вас далёк он. Листьями завьюжен.

Зачем вам знать, как больно и темно

При ярком солнце и при свете неба?

И что не ощущается давно

Вкус радости. И вкус воды. И хлеба.

(2013)

Голос Инны Симхович очень важен, потому что он о том, что делает нас людьми, — о хрупкости и уязвимости человека перед лицом времени, болезни и смерти. Нужно быть очень смелым и сильным человеком, чтобы обнажить свои страхи и свою слабость. Чтобы стать прозрачной.

В жизни столь трепетное доверие к другому человеку может стать основой для дружбы или любви. В творчестве открытость автора создает особую связь между ним и читателями. Возникает эмоциональная общность, которая может произвести своего рода терапевтический эффект, если научит аудиторию спонтанно и бесстрашно делиться своими потаёнными чувствами.

ПУСТОТА

Осознание психологической хрупкости бытия говорит о способности автора к глубокой рефлексии. Поэзия Инны Симхович демонстрирует высокий уровень эмоционального интеллекта. Человек показан беспомощным не только перед всепожирающим временем, но и перед лицом бессмысленности бытия. Отсюда образ Пустоты, пронизывающий стихи.

ПУСТОТА

Пустота вокруг и в середине,

Пустота во мне и вне меня.

Я сейчас как будто бы на льдине

Без единой искорки огня.

Я сейчас брожу и спотыкаюсь,

Хоть пряма дорога и проста.

Жизнь понять я всё-таки пытаюсь,

Но гнетёт и давит пустота.

(Кишинёв, 1967)

Это, наверное, самое раннее стихотворение в сборнике, который можно назвать Книгой жизни, поскольку он охватывает весь творческий путь автора. Тема пустоты здесь гносеологическая, поскольку связана с попыткой познать жизнь, то есть наполнить ее смыслами.

А есть еще пустота потери, которая связана с болезненной темой разлуки с Молдавией, родным городом и домом, с детством и молодостью, с уходящими из жизни родными и друзьями. Скоротечность жизни тоже опустошает душу человека.

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Моя душа ― забытая деревня…

Там пустота, сколь не гляди ты вдаль.

Лишь иногда качнёт листок последний

залётный ветер, разбудив печаль…

При этом важно понимать, что любой художник стоит перед лицом пустого, как не осмысленного и не явленного миру. Талант даётся для того, чтобы пустота была заполнена, а невыраженное ― воплощено. Тогда боль уступает место слову.

Когда отчаянья и беспросветья дрожь

Ютилась среди мыслей одиноких,

То неизменно, как осенний дождь,

Моих стихов ко мне являлись строки.

Это четверостишие взято из стихотворения “Соломинка спасенья”, которое открывает книгу. Символический для всего творчества Инны Симхович образ ― хрупкая соломинка, способная спасти от тоски и печали. У лирических героев ее поэзии ― хрупкая душа, способная очистить человека от фальшивой маски показного благополучия и вернуть читателей к самим себе. В глубине самого себя всякий человек одинок и опечален, поскольку неповторим и смертен.

В глубокой печали коренится способность к счастью. Если бы люди не осознавали свою пустоту как недостаточность и уязвимость, они бы не тянулись друг к другу и не стремились бы понять мир вокруг себя.

Мимолётность бытия

В книгу вошли стихотворения, написанные в течение более пятидесяти лет. Хронологическая композиция сборника знакомит читателя с разными этапами жизни, каждый из которых сжимается в мгновение стремительного времени. Слово “время” встречается в книге более восьмидесяти раз. Время, как в сонетах Шекспира, враг человека, сметающий всё на своем пути, что дорого людям. Противостоять времени может только память и перо поэта.

В душе разлито странное тепло,

И всплески чувств так трепетно-звенящи!

Как жаль – все в этой жизни преходяще…

Ах, вот уже и время истекло.

(“А сыграна всего лишь увертюра”)

Скоротечность бытия освещена вспышками радости и воспоминаний. Мимолётность счастья парадоксальна, потому что само чувство любви остаётся с человеком на всю жизнь.

Летело время, дни мерцали…

И дождь, и зной, и ветра свист.…

Три друга во дворе стояли.

И постигали жизни смысл.

(“Три друга во дворе стояли…”)

***

В душе разлито странное тепло,

И всплески чувств так трепетно-звенящи!

Как жаль – все в этой жизни преходяще…

Ах, вот уже и время истекло.

(“А сыграна всего лишь увертюра”)

***

ТОТ КАМЕНЬ

Тот камень, что душе твоей

привычен стал, но тяжек,

себе я забрала, и вмиг в ней заискрился свет.

Но камень тот – моя любовь.

Его зовут все так же.

Хранится он в моей душе.

И до скончанья лет.

2014 г

Обычно на фоне тоски и печали в конце стиха появляется луч света или звучит родной голос, и другое измерение вторгается в жизнь.

ЗНАК

Шуре

Знак от тебя пришел оттуда –

Из дали, чуждой и немой.

И я, не верящая в чудо,

Ловлю сквозь ливень голос твой.

И он звучит. Он осязаем.

И пусть на миг, но мы вдвоем…

И вновь потери боль пронзает

Под неожиданным дождем.

24.09.2013 г.

МНОГОГОЛОСИЕ ПАМЯТИ

Вторую половину книги занимает проза, в которой читатель встречается с другим образом автора. Рассказчица сохраняет свое бережное отношение к хрупкому миру воспоминаний, но примеряет на себя разные стили и жанры повествования.

Поражается эмоциональная память автора. Событием зарисовки может стать пережитое чувство покоя, счастья, восторга… Взгляд Инны Симхович в прозе часто сохраняет свою лиричность: она описывает тонкие нюансы чувств, сопровождая их подробным описанием природы, города, интерьера. Точная память на эмоции сочетается с богатым ассоциативным фоном предметной детализации.

В тот день было холодно .И двор, и коробки, валяющиеся в нем, грузовики и слякоть от полурастаявшего снега под их колесами, две большие собаки – все это размыто в моей памяти. Квартира Люды была в самом начале этой галереи, почти у лестницы. Я поднялась по ступенькам и постучала в дверь. Мне открыли. Сразу дохнуло теплом, каким-то домашним запахом. Из закутка, в котором была устроена крошечная кухонька, выглянула мама Люды и сказала:

– А Люда спит. Но ты проходи, разбуди ее.

Я прошла в комнату. Тепло окружало меня. И уют. На узенькой кушетке у стены спала Люда. Ее лицо было спокойным и розовым от сна. Мне не хотелось ее будить. Я стояла посередине этой маленькой комнатки, и душа моя наполнялась счастьем. А может быть, это было другое чувство…

Иногда, вдруг, ни с того ни с сего, я вспоминаю этот день. Обыкновенный день из той жизни…

И ничего ведь особенного. А так щемит…

(“Ничего особенного”)

Инна Симхович способна увидеть особенное, трогательное или смешное, там, где для большинства людей не происходит ничего особенного: в глазах или слезе собаки, в случайно брошенной фразе, в свёртке с мясом, в растаявшем торте, в медицинской маске поверх накрашенных губ, в словах ребенка…

Ее проза сначала выдержана в хронологическом ключе и рассказывает историю ее жизни. Затем поле повествования расширяется, включая голоса других поколений. В последних же главах воображение автора уносится в мир фей, драконов и Дедов Морозов. Волшебник побеждает злое Чудище Заморское, в честь чего в небе засияла “чудесная радуга, которую боялось всё зло на свете”.

От главы к главе у автора меняется образ аудитории. Сначала она представляет друзей и родственников, затем детей и внуков. Может быть, поэтому книга заканчивается доброй сказкой о победе над злом.

У Инны Симхович трепетное отношение к читателю, как к существу хрупкому и ранимому — прозрачному.

Слово не воробей

О, сколько разных слов вокруг!

Прислушайся скорей!

Но осторожен будь, мой друг, –

Найти свое сумей!

Найди такое, чтоб оно

Обидеть не смогло!

И, как открытое окно,

Весенний свет несло!

Чтоб добротой оно своей

Развеяло бы зло…

И станет от него, поверь,

Так на душе тепло!

2013 г

Автор — кандидат филологических наук, доктор культурологии