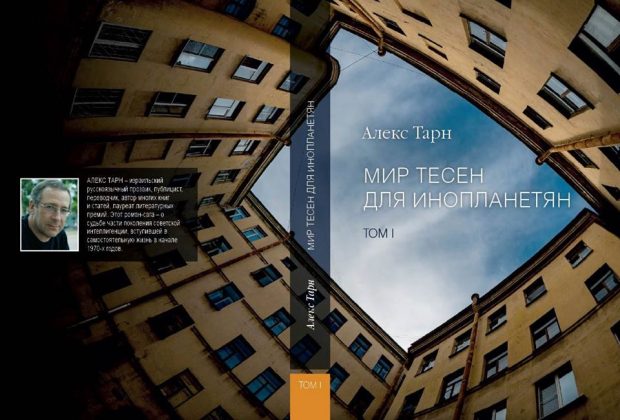

О романе Алекса Тарна «Мир тесен для инопланетян», удостоенном премии имени Эрнеста Хемингуэя

Александр БАРШАЙ

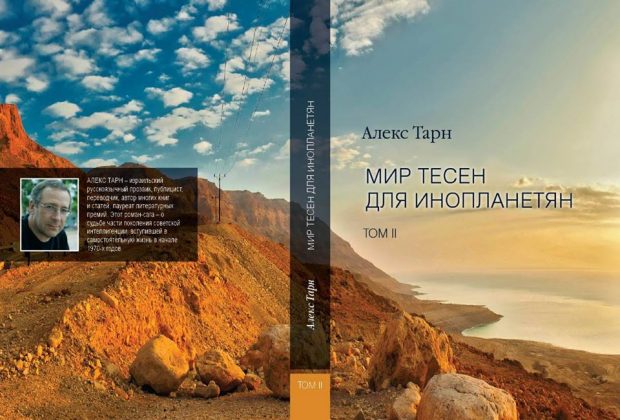

Фото из архива писателя

"…Самым правильным было бы сразу выбросить эту чертову ерунду из головы, но вот беда: она уже пульсировала там вредоносным вирусом. Это и в самом деле напоминало грипп – Борька чихнул, а теперь Ленька температурит". (Цитата из романа)

* * *

Говорят, первое впечатление – самое сильное и самое верное. Недавно я записал в своем дневнике:

«Нахожусь под сильнейшим впечатлением от саги Алекса Тарна «Мир тесен для инопланетян». Я не мог запомнить название этого романа, когда впервые услышал о нём из уст самого Алекса. Но теперь, когда я его запоем читаю, понимаю, как это абсолютно точно сказано – «Мир тесен. Для инопланетян», то есть, для нас, для евреев! И он эту мысль на протяжении всей книги убедительно, точно, увлекательно, а порой с напряженным драматизмом доказывает…».

Следующая моя запись, через несколько дней:

«Продолжаю о книге Тарна. Только сейчас, зайдя в Фейсбук, узнал, что А.Тарн за роман «Мир тесен для инопланетян» удостоен премии имени Э.Хемингуэя (кажется, в Канаде, в Торонто). Это о многом говорит. Начало романа было для меня вообще ошеломляющим – так живо, так мастерски и сочно представлена жизнь четырех еврейских (Леня Коган, Боря Литвин, Миша Марр-Дваэр, Герман Кантор) и двух полуеврейских (Вовка Крестовоздвиженский и Гарик Беренштейн) ленинградских подростков-девятиклассников, пришедших в математическую школу и вдруг обнаруживших, что их концентрация в одном месте чрезвычайна высока и что они своего рода инопланетяне, которым этот мир явно тесен и жмет. Точные бытовые подробности, разнообразие характеров ребят и их семей, история их родителей, живые и остроумные диалоги – все это просто завораживает. А какие типы учительские: железный математик Зяма – Зиновий Борисович Кацман, историк – Евсей Соломонович Корецкий — не еврей, а – по собственному определению — «коммунистынтернационалист», считавший, что евреев надо отменить – так подействовала на него трагедия тетиевского погрома, в огне которого сгорели его мама, папа и сестра Бронька! Вообще, история братьев-близнецов Корецких – Исроэля-Шмила и Иосифа-Гирша, один из которых укрепился в своем еврействе и убежал в Палестину, а другой – наш герой – отрекся решительно и бесповоротно – рассказана Алексом с потрясающим проникновением в суть истории. Особенно виртуозно дана сцена «обратного» шантажа, который устроил Корецкому старший брат Лени Когана Гриша, пообещавший прислать учителю — парторгу школы — вызов из Израиля от его брата прямо в школу, если он поставит ребятам-евреям четверки по поведению. Это так напугало старого фронтовика и коммуниста, что он, к удивлению всех учителей, промолчал на педсовете и не стал настаивать на злополучных четверках, что позволило еврейским выпускникам школы поступить в институты, где в тот год брали «инвалидов пятого пункта»!

Конгениальная и абсолютно правдивая сцена! А сам тетиевский погром как дан! Скупо, но со страшной трагической силой! Да, Алексей Тарн – гигантский талант…».

От переизбытка чувств я не выдержал и послал А.Тарну по интернету письмо:

«Дорогой Алекс! Бокер тов и шавуа тов!

Только вчера завершил чтение Вашего эпического и, возможно, даже эпохального (не побоюсь этого слова) романа "Мир тесен для инопланетян" (чуть не написал — "для израильтян") и нахожусь под сильнейшим впечатлением от него. Прежде всего — под впечатлением эмоциональным, а потом уже и под другими видами впечатлений — литературно-художественным, философско-экзистенциальным и т.д. Ведь Ваша сага — она и обо мне (родился в 1941 году) и моем поколении; она и о моих детях (сыне и дочери, родившихся в 1970 и 1969 годах) и их поколении, а также о тех, кто в середине, кто чуть раньше и чуть позже. Она — такой удивительный, волшебный слепок, отливка, воссоздание или реконструкция (ни одно из этих слов не описывает точно суть романа) нашей жизни, которая каждое следующее мгновение утекает в никуда, в небытие. И только мощная память и сила воображения художника могут вновь вернуть нам ощущение прожитой нами жизни, как бы оборотиться на нее, увидеть ее под всеми углами зрения, подчас даже самыми неожиданными, невероятными, пропущенными по ходу самой этой жизни. Спасибо Вам за все это! Уверен, что большой и заинтересованный разговор о романе еще предстоит и что сага Ваша еще не раз будет переиздана».

Что ж, будем считать, что я сам и начал этот разговор. О своем эмоциональном впечатлении или, верней сказать, эмоциональном наслаждении от романа я уже вкратце упомянул. Но читатель этой увлекательной саги получит, уверен, (как получил и я) и другие виды наслаждения. Например, сильнейший интеллектуальный заряд, глубокие философско-экзистенциальные задачки, литературно-словесное пиршество, ошеломляющее ощущение какой-то интимной, сокровенной, личной причастности к земной и в то же время инопланетной эпопее Алекса Тарна.

Высокое интеллектуальное напряжение задано в романе уже по определению. Ведь не только герои его «инопланетяне», но и автор, понятное дело, из той же породы, из породы глубоко и мучительно думающих людей, до боли сердечной заморачивающихся проблемами бытия, жизни и смерти, любви и ненависти, войны и мира, морали и бесчестия, национального духа и национальной аннигиляции.

Вот, к примеру, как воспринимали молодые инопланетяне одну из вечных проблем человечества – смысла жизни:

«Завораживала и тема – горькая, страшная и потому влекущая, как пропасть за подоконником, как гибельный омут, как рельсы под пластающими колесами мчащейся электрички. Бессмысленность жизни – самый серьезный вызов, с которым сталкивается каждая юная душа, делающая первые самостоятельные шаги за порогом материнского дома. Ведь речь идет о жизни твоей, личной, нежданно-негаданно свалившейся тебе на плечи громоздкой и трудно выносимой ношей. Еще вчера ее тащили за тебя другие: родители, близкие, домашние… Еще вчера они отвечали за тебя на вопрос «зачем?», и даже если их ответы были заведомо глупы – ну, например, «затем!» – это была их ответственность, их глупость, их постылый, но при этом такой уютный, такой убаюкивающий авторитет. Их – не твоя! А теперь? Что делать с этим чертовым вопросом теперь?».

Герои романа — каждый по-своему, вольно или неосознанно — отвечают на этот вопрос всей жизнью своей. Писатель подробно прослеживает их судьбы от конца 70-х годов прошлого века – с девятого класса ленинградской элитной школы, которая собрала их вместе – до наших дней, до их современной жизни в Израиле и в Америке, куда большинство из них – так или иначе, рано или поздно — перебралось. Роман естественным образом разделен на два тома, на две книги, соответственно оформленные. Первая посвящена, условно говоря, ленинградскому, российскому периоду жизни инопланетян, вторая – израильскому и американскому – репатриантскому или эмигрантскому – у кого как получилось.

Если первый том книги более, так сказать, локальный, более сконцентрирован на процессе становлении характеров и судеб наших юных инопланетян, то во втором томе и география, и диапазон сюжетов и судеб драматическим образом расширяется. Это как бы новый, самостоятельный роман, сага о сильно повзрослевших детях, которые и сами уже стали родителями. Как говорится, малые дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. Об этих-то проблемах выросших инопланетян и рассказывает нам А.Тарн во второй книге своего романа. Вернее, даже не рассказывает, а показывает их нам – выпукло, с ошеломляюще точными и до боли знакомыми подробностями, никого не осуждая и никого не возвышая, как и подобает настоящему художнику. Картины жизни и борьбы за выживание наших героев в современном Израиле, в США и отчасти в России нарисованы писателем с такой убедительностью, так сочно и проникновенно, что порою вздрагиваешь от ощущения того, что точно так же было и с тобой или с твоим соседом, с твоей дочерью или сыном. И если через лет пятьдесят или сто какой-нибудь дотошный копатель истории вознамерится узнать, как жили его предки-инопланетяне в конце ХХ, начале ХХI века, лучшего пособия, чем роман Алекса Тарна «Мир тесен для инопланетян» ему, уверен, не найти …

* * *

Теперь об упомянутом литературно-словесном пиршестве, уготованном нам в романе. Разумеется, литературы без слов не существует, это абсурд. Но качество литературы – я говорю, понятно, о художественной литературе – решающим образом зависит от качества используемых в ней слов, от умения автора пользоваться словесным строительным материалом, от его отношения к слову. Алекс Тарн, несомненно, принадлежит к тем мастерам словотворчества, кто целиком разделяет столь дорогое сердцу И.Бродского убеждение поэта Уистана Хью Одена в том, что «Время поклоняется языку и прощает тех, кем он живет». Он, Тарн, даже более радикален в этом вопросе. Вот каким неожиданным и парадоксальным образом развивает писатель эту тему на последней странице своего романа:

«Смотри: если Создатель пребывает в каждом атоме этого мира, то Он попросту не в состоянии взглянуть на свое отражение со стороны. Ведь ее нет, этой стороны, понимаешь? Поскольку Он – повсюду, то стороны, где Его нет, просто не существует. Ему не за что уцепиться, чтобы высунуться «наружу», да и что такое «наружу» в данном случае? Нет его, этого «наружу».

Для того-то Ему и понадобились мы, наша свободная воля. Мы создаем для Него зеркало, где Он сможет увидеть Себя и Свой мир. Мы строим параллельный мир, стараясь сделать его похожим на мир Создателя. И мы строим его из… чего: ну, скажи, скажи! Ладно, вижу, ты и сам догадался. Конечно, из слов. Слова – вот наши кирпичи! Мы делаем их сами, от начала до конца. Все остальное – стройматериалы Создателя: песок, нефть, металлы, огонь, воздух, вода, звуки, всевозможные вещества… всё это не наше, всё это сотворено Им. Всё, кроме слов! Слова – это только наше, человеческое, без Его участия. Мы сотворили слова и теперь творим из них свой мир. Он пока ещё кособок и уродлив, но мы стараемся. Мы улучшаем его с каждым веком, с каждой строчкой, с каждым стихом и трактатом.

— Это и есть наше назначение, Саша. В этом и заключается смысл нашего бытия. Мы – инопланетяне прежде всего для самого Cоздателя. Нам тесен Его мир, хотя мы еще не больно-то научились им пользоваться…».

Слова эти вложены в уста одного из героев романа — Бориса Литвина, во многом, подозреваю, alter ego автора. Но вот и сам А.Тарн, от своего собственного имени настаивает на этой мысли в эссе «О поэзии», опубликованном в первом номере журнала «Интерпоэзия» за этот год:

«Поэзия – высшая форма человеческой деятельности, оправдывающая все странности и недоразумения человеческого мира – мира слов – одним лишь фактом своего существования. Ведь если назначение человека действительно заключается в строительстве словесного зеркала, то именно поэты – каменщики, плотники и шлифовщики зеркального полотна, профессионалы концентрированной работы со словом, придают смысл всему человеческому бытию в целом. Они здесь главные – эти самоотверженные и бескорыстные мастера, а все остальные – лишь подносчики кирпичей, крановщики, стропальщики, повара, шоферюги, прорабы, финансисты, торговцы, банкиры, проститутки, репортеры, профессора, министры и прочий очень пестрый, очень шумный, очень многочисленный, но всего-навсего вспомогательный штат».

Теперь давайте отвлечемся от высокой материи и обратимся к языковой практике писателя и поэта Алекса Тарна в романе «Мир тесен для инопланетян».

Вот — навскидку – несколько примеров виртуозного использования им словесного строительного материала для создания словесного зеркала.

В первом томе упоминается некий врач Шмитов, у которого проходил практику Гриша Коган, старший брат одного из героев книги — Лени Когана.

«Три первых месяца он стажировался у Шмитова – пожилого врача из ссыльных поляков. Шмитов не начинал смены без стакана разведенного спирта. Выпивал обстоятельно, не торопясь, мелкими подробными (! – воскл. мое – А.Б.) глотками, затем приникал носом к рукаву, дожидался судороги, электрическим разрядом пронзавшей все его тело, и, наконец, глубоко вздохнув, поднимал на Гришу повлажневшие глаза и произносил свое любимое присловье:

– Порченый товар!

Это два слова слетали с его уст довольно часто и относились к чему угодно – к еде, выпивке, раздолбанной карете скорой помощи, больному клиенту, городскому начальству, стране Советов, всему человечеству, но прежде всего – к самому Шмитову. Он так и объяснил Грише, почему не стал возвращаться на родину вместе с остальными выжившими соотечественниками, а остался здесь, в жуткой котловине, вечно придавленной душным облаком отходов металлургического комбината.

– Эх, Гришка, Гришка… Разве это называется вернуться? Вернуться – это когда ты такой же, каким уходил. Вот ты, к примеру, вернешься. А я… – я порченый товар… – он вздыхал и тыкал пальцем в сторону горы Шмидтихи. – Да и куда мне от этой горы? Она ведь мне как жена – и по имени, и по памяти. Знаешь, сколько моих друзей там лежит? Эх, да откуда тебе знать… Порченый ты товар, Гришка. Книжки вот читаешь, а жизни вовсе не разумеешь. Ничего-ничего, поездишь тут с полгодика, такого насмотришься, не приведи Господь».

Или вот маленький абзац об одном из двух шлимазлов-полукровок: «Оставшиеся до каникул два месяца Вовка Крестовоздвиженский ходил героем – с белой повязкой на руке и презрительным взглядом настоящего мужчины: мол, подумаешь, эка невидаль, нам это как два пальца обосс… фальт. В конкретном случае шлимазла Вовки эта расхожая шутка обретала пугающую буквальную достоверность».

Или пронзительно точно нарисованный эпизод похорон на Еврейском кладбище Ленинграда отца братьев Коганов — печальный еврейский обряд, абсолютно не известный нашим юным инопланетянам. Его вел некий дальний родственник усопшего, старый закройщик, еще помнивший старинные еврейские традиции:

«Затем шестеро выкроенных закройщиком (выделено мною – А.Б.) мужчин взялись за носилки, покрытые темно-синей плюшевой тканью с желтыми вышитыми маген-давидами.

Могила оказалась недалеко; сделав знак поставить носилки на землю, человек в фетровой шляпе снял покрывало и, бережно сложив его, сунул за пазуху. Спеленатый белой тканью неожиданно маленький сверток опустили в яму и стали быстро забрасывать землей.

— Прямо вот так, без гроба? – продолжал недоумевать невысокий крепыш. – Нет, не по-людски это…

— Зато экономия какая, — ухмыльнулся эрудит.

— Ну да, экономия, — отозвался первый. – Ясен пень. Деньги на первом месте».

Ну, и наконец, чтобы не заканчивать на такой печальной ноте, как похороны, озвучим еще одну оригинальную идею А.Тарна, представленную в романе «Мир тесен для инопланетян:

«…Абсурд приносим в мир мы, люди. Здесь соразмерно и осмысленно всё, кроме нас, дураков. И что самое смешное, мы всегда обвиняем в своем человечьем абсурде Его, Создателя. Мол, зачем сотворил горе, зачем позволил быть злу, и лжи, и мерзости? Но при чём тут Он, если мерзости творит человек? Даже самое совершенное устройство может причинить ущерб, если использовать его не по назначению. Трамвай возит людей, то есть, служит добру. Но если положить на рельсы ребенка, переедет его за милую душу. Значит ли это, что трамвай – порождение сатаны? Все дело в нас, в нашей свободе воли. Мы делаем выбор – нам и отвечать, не обвиняя при этом никого, кроме самих себя».

Пожалуй, на этой обнадеживающей ноте я и завершу свои впечатления о романе.