Автором идеи приобщения евреев к земледелию, в конце концов приведшей и к созданию кибуцев, был знаменитый писатель, влияткельный политик и убежденный антисемит. Однако когда были основаны первые еврейские сельскохозяйственные колонии, Гавриил Романович был крайне недоволен

Реувен БЕСИЦКИЙ, Гедера

Время неумолимо отдаляет нас от одной из страниц истории евреев в России – истории еврейских земледельческих колоний на херсонской и екатеринославской землях. Эти события, не очень заметные в истории еврейского народа, оставили глубокий след в судьбе многих тысяч евреев вольно или невольно оказавшихся на необжитых землях тогдашней Новороссии: в 1807 г. на земле Херсонщины, а в 1846 – не земле Екатеринославщины. Евреи, оторванные на восемнадцать столетий от земли, несмотря на весь трагизм своего положения, смогли преодолеть все трудности и через 40 – 50 лет стать крепкими земледельцами.

Интерес к этой истории возник у меня в Израиле: в памяти сохранились, незабываемые детские воспоминания о еврейской земледельческой колонии Межиречь (Запоржская область) куда меня возила мама, навещая своего папу и моего дедушку Менделя Красика в 30-х годах прошлого столетия. И я с большим волнением погрузился в эту историю.

Каким же образом бывшие польские евреи оказались на земле Екатеринославщины?

Всё началось ещё в 1799 г., когда Император Павел I направил известного своим жидоедством Г.Р.Державина (да, да, который Пушкина заметил и, в гроб сходя, благословил) для выяснения причин голода в Белоруссии. Державин «разобрался» и основными виновниками голода и бедственного положения крепостных крестьян, – рабов своих владельцев, оказались, как всегда, – евреи.

Державин предложил переселить часть евреев в другие места, в том числе, – в Астраханскую и Новороссийскую губернии для занятия земледелием, но с таким расчетом, чтобы не был причинён ущерб крестьянам – не пострадал рынок сбыта их продукции (а евреи, которым было запрещено заниматься земледелием, были постоянными покупателями хлеба и другой сельхозпродукции). При этом в докладной записке "Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных помыслов евреев‚ о их преобразовании и о прочем" он предлагал тех, кто не согласится на переселение, отправлять в места весьма отдаленные без семей:

"… даже в Сибирь на каторгу не отправлять жидов с женами‚ дабы не размножалися и не развращали сердце Империи‚ то есть коренных жителей".

Благодаря дворцовому перевороту и гибели Павла I это "Мнение…" оказалось под сукном, и министр юстиции Державин, возмущенный либеральным курсом императора Александра I по отношению к евреям, подал в отставку. А специальная комиссия, которую еще недавно возглавлял Гаврила Романович, пришла к выводу: "колхоз — дело добровольное", и порекомендовала обращать иудеев в земледельцев при помощи не кнута, но пряника.

Гавриил Романович был крайне недоволен тем, как его "Мнение…" было превращено в попытку эмансипации тех, кого он считал "вражьей силой".

Тем не менее, именно Державина можно считать основоположником идеи создания еврейских сельскохозяйственных коммун.

* * *

История переселения в Екатеринославскую губернию началась в 1837 г. когда Министерство государственных имуществ возглавил граф П.Д.Киселёв.

В 1845 г. Киселёв принял решение об организации новых образцовых колоний в Екатеринославской губернии, путём переселения евреев из Могилёвской, Витебской и Ковенской (Каунас) губерний. Денег на переселение государство не нашло и источником затрат на переселение стал еврейский "коробочный сбор" (сбор на общинные нужды). Еврейские общины жаловались, что отчисление денег на переселение обременяло общины недоимками, лишало их возможности устраивать у себя училища и ремесленные школы.

Первые переселенцы из Белоруссии и других западных губерний прибыли на целинные степные земли Екатеринославщины глубокой осенью 1846 года. Тысячекилометровая дорога на подводах и пешком, длившаяся три-четыре месяца, в любую погоду, оборачивалась печальными последствиями. До места назначения многие добирались больными и истощенными. К их приезду дома не были готовы и поэтому переселенцы жили, вначале по разным селам и хуторам, зачастую в полусотне километрах от своих наделов. В положении бездомных переселенцы жили два года.

Из прибывших 1847 человек в составе 285 семейств были образованы шесть колоний, которые немецкие старосты колоний назвали Гросс-Люцен, Гутгеданкен, Гликсталь, Миттельдорф, Фильгноде и Кронберг. Немецкие названия не понравились министру государственных имуществ Киселеву, и он рекомендовал колонистам выбрать русские. Вот тогда колонии и были названы Новый Златополь, Веселая, Красноселовка, Межиречь, Трудолюбовка и Нечаевка.

В 2021 году исполнится 175 лет как первые переселенцы–колонисты появились на земле Екатеринославщины (Екатеринославль – нынешний Днепропетровск) и поэтому автор позволил себе вернуться к этой теме, которая освещалась в 2007 г. когда была юбилейная дата – 200 лет основания еврейских земледельческих колоний на Херсонщине.

Бескрайние, до горизонта, ковыльные степи Екатеринославской губернии, благоухающие пьянящим ароматом степных трав ранней весной и пожелтевшие, выжженные – поздним летом. В этой степи начали свою жизнь еврейские земледельческие колонии.

Осенью 1848 г. колонисты вселились в плохие плетневые мазанки малопригодные для проживания. Из-за этого жизнь переселенцев, как колонистов, началась повальными болезнями и многие семейства за короткий период «окончили свою жизнь от холода и жажды». Во многих колониях не было питьевой воды, её приходилось возить за несколько километров из хороших колодцев. Осматривавший колонии столичный чиновник МВД Струков пришел к заключению: в этих домах «по сырости, холоду и непрочности может заставить жить одна страшная нужда, которая не боится даже смерти».

В трех колониях — Новый Златополь, Красноселовка и Межиречь, — наиболее пострадавших в первые годы колонизации, заболели 475 человек, умерли из них 81. Это было следствием безразличного отношения к судьбе переселенцев: на все колонии, екатеринославские и херсонские, был положен один врач, в екатеринославских колониях врачевал один фельдшер.

Евреи-земледельцы вынуждены были начинать все с нуля: учиться пахать, сеять, косить и молотить, ухаживать за скотиной, эксплуатировать и ремонтировать сельхозинвентарь, обустраивать подворье, а главное — получать хороший урожай, необходимый для пропитания семьи и корма для скотины.

Известно, что хороший урожай во многом зависит не только от умения и добросовестного труда пахаря, но и от капризов природы. А в этом плане Екатеринославщина была зоной рискованного земледелия: по статистике на четыре урожайных года приходится три неурожайных.

С учётом неудачного опыта обучения переселенцев в Херсонской губернии, Киселёв решил поселить в еврейских колониях немецких колонистов-менонитов (представители протестантской церкви), которые должны были быть образцовыми хозяевами (мустервиртами) т.е. примером для еврейских переселенцев. Они становились и учителями, и начальниками еврейских колонистов. На каждые 10 семейств еврейских колонистов поселялась одна семья немецких колонистов.

Таким образом, через 40 лет с начала основания колоний, ответственные за колонизацию поняли, что переселенцев необходимо обучать всем премудростям земледелия. Несмотря на этот положительный факт, первым переселенцам было очень трудно, в относительно короткий срок, освоить науку землепашества и получения хороших урожаев зерна. Опыт возделывания земли передается из поколения в поколение, не говоря уже об адаптации к совершенно новой трудовой деятельности, быта и климатических условий.

За этот опыт переселенцы заплатили очень высокую цену: за семь лет с 1811 по 1818 годы в херсонских колониях от голода, холода и болезней умерли пять тысяч человек, т.е. 40% от переселившихся.

* * *

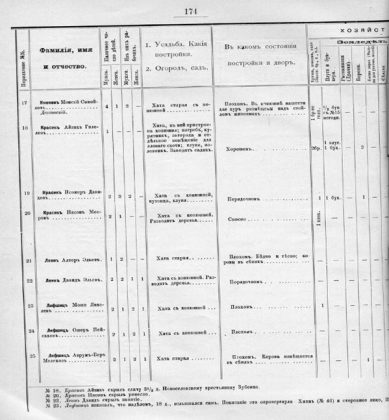

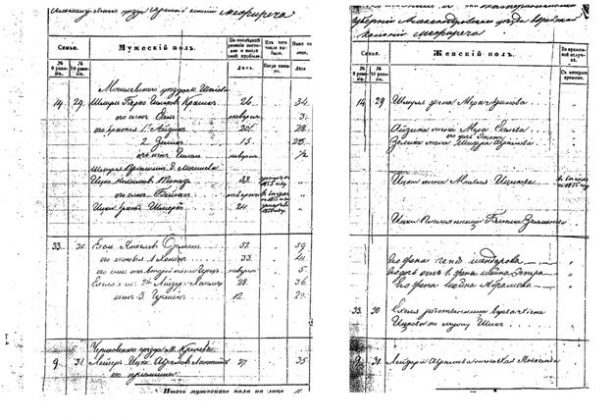

С большим волнением я открыл Ревизские листы – перепись жителей колонии Межиречь Екатеринославкой губернии, Александровского уезда (сейчас – Запоржская обл.), проведенная 25 мая 1858 г., где я увидел своего прадеда Красика Айзика Гилелевича 28 лет от роду, его старшего брата Шмуэля Берко и младшего брата Зелика. Этот Ревизский лист – живое дыхание моих предков, одних из первых еврейских земледельцев в России. Мой прадед и его братья приехали из Могилёвского уезда, местечка Шклов, что в Белоруссии. Интересная деталь, в списке, ниже семьи Красик есть запись – Шмуэля (Красика) приёмыши из Могилёва, Ицко Топаз, его сын и брат. Как понять «приёмыши»? Оказалось, что для получения надела земли в семье должно было быть 6 мужчин, и если в семье не было 6 мужчин, то присоединяли другую неродственную семью. Можно представить как «весело» им было делить один участок на две семьи при разном количестве детей, на которых землю не выделяли. Согласно Ревизскому листу в колонии проживало 50 семейств, 281 лицо мужского пола и 259 женщин. На первом листе Ревизского листа указано, что это список переселенцев, прибывших в 1846 г.

Несмотря на все обвинения чиновников в нежелании и неспособности евреев стать земледельцами, колонисты старались освоить азы земледелия.

В начале своей земледельческой карьеры они собирали «урожай» зерна равный посеянному, а картофель и другие овощи вообще не сажали. Уже к 1860-65 гг. колонисты получали неплохой урожай зерновых — 1:7, 1:8, научились сажать картофель, овощи, лён и коноплю. За этот же период рост поголовья лошадей и скота увеличился в 1,5 – 2 раза. Таким образом, к 1865 г. еврейские земледельцы показали себя вполне удовлетворительными хозяевами. Об этом свидетельствует казённый раввин Л.Улейников (Л.Биншток), обследовавший по собственной инициативе 17 колоний Екатеринославской губернии. Он предоставил сведения о состоянии хозяйств колонистов в своей книге «Еврейские земледельческие колонии Екатеринославской губернии в 1890 году» Но это были не просто усредненные данные, а доклад о состоянии каждого подворья всех колоний. Он зафиксировал, что в колониях проживало 5142 человека в составе 749 семейств. Количество надельной земли – 17230 десятин.

В перечне обследованных колоний фигурирует и колония Межиречь, тогда в ней проживало 372 человека в составе 47 семейств. По сравнению с 1858 г. жителей колонии значительно уменьшилось. По сведениям Бинштока в каждой колонии функционировали: синагога, баня и запасной магазин, где хранились запасы зерна на случай неурожая. В некоторых колониях работали ссудно – сберегательные кассы. Для обеспечения колоний саженцами фруктовых деревьев в колониях Графская и Надёжная в 1892 г. были заложены общественные питомники, где выращивались саженцы для всех колоний Екатеринославской губернии.

Согласно данным Бинштока, мой прадедушка был крепким хозяином: на его подворье был дом из четырех комнат, конюшня, 2 клуни, 5 лошадей, 5 коров, веялка, соломорезка, 2 бороны, 2 плуга и пр. На этот момент (1890 г.) в списке колонии упоминается мой дедушка: у него была семья – жена и дочь. Но, к большому сожалению, в списке отсутствуют братья моего прадеда. Какова их судьба, мне неизвестно. Можно считать, что хозяйство дедушки по всем показателям соответствовало категории – середняк.

С целью опровержения заключения Бинштока о вполне удовлетворительном состоянии хозяйств колонистов, через три года появилась книга Предводителя дворянского собрания Александровского и Мариупольского уездов Екатеринославской губернии графа И.В.Канкрина: «Еврейские земледельческие колонии Александровского уезда», где он предлагает своё видение еврейских колоний.

Канкрин не был пионером в демонизации евреев, до него был Державин и многие чиновники, обследовавшие колонии с момента их основания. Все евреи – торгаши, обманщики, бродячее племя не желающее работать на земле, питающие ненависть к физической работе и т.д. и т.п.; полный набор «юдофильских» измышлений. Сейчас утверждения и прогнозы многих российских чиновников того времени, что евреи никогда не были и не станут земледельцами не нуждаются в комментариях: успехи земледельцев–колонистов, а уж тем более Израиля доказали всему миру несостоятельность «пророков».

Если сравнивать результаты обследований Бинштока и Канкрина то первый показывал, что в колониях было больше хороших хозяйств, чем плохих, а второй – наоборот. Канкрин и другие чиновники рассматривали желание колонистов, в зимнее время, зарабатывать своим ремеслом, которым они владели до переселения, как криминал. Но ведь это было естественное желание сохранить своих детей, свои семьи от смерти в первом поколении пока труд земледельца ещё не мог прокормить семью. Крестьянам коренной нации никто этого не запрещал, но евреям — не сметь. Царским чиновникам было совершенно безразлично, сколько евреев уйдёт в мир иной ради идеи превращения евреев в земледельцев, а главное – чтобы «злокозненные» евреи не уморили голодом белорусских крепостных крестьян.

В списках колонистов обследованных Канкриным я опять нашел своего прадедушку Красика Айзика Гилелевича, отмеченного автором, как хороший хозяин. У него на подворье был дом с конюшней, погреб, три лошади, три коровы, необходимый сельхозинвентарь и надел земли 30 десятин.

Автор уверен, что хозяйство прадедушки можно принять как среднестатистическое для всех колоний Александровского уезда, иными словами – он был середняк.

Эти сведения о состоянии хозяйства Айзика Красика, приведенные Канкриным совпадают с результатом обследования Бинштока. Но будучи в гостях у дедушки, мы с мамой, этого «богатства» не увидели. У дедушки была небольшая хатка под соломенной крышей с одной комнатой, конюшня или хлев, где вместе находились и лошадка, и корова. Куда же делось всё «богатство»?

Революция и Гражданская война, бандитизм и грабежи привели колонии к разрухе и обнищанию. В 1919 г., по свидетельству Якова Полякова, земледельца из колонии Межиречь, колония очень сильно пострадала от грабежей и реквизиций, различных самопровозглашенных «властей» и банд. Забирали имущество, сельхозинвентарь, скот и продукты, издевались над беззащитными людьми, а зачастую – и убивали. Особой жестокостью прославились бандиты атамана Григорьева – резали, душили, сжигали и насиловали – неполный перечень злодеяний этих бандитов. Не отставали от григорьевцев и другие бандиты. Две колонии – Нечаевка и Трудолюбовка были зверски уничтожены бандитами. Положение колонистов было катастрофическим: одни погибали от рук бандитов, другие – от голода и болезней. Многие уезжали в близлежащие города: Юзовку (Донецк), Енакиево и др., а некоторые – за рубеж.

По-видимому, этот беспредел мог стать причиной разорения моего дедушки – Красика Менделя Айзиковича. Теперь это уже невозможно установить. Наверное, если бы автор, в детские годы, был более любопытен, когда ещё был жив дедушка, можно было что-то узнать. Но дедушки уже давно нет, и вся эта история канула в лету.

После становления Советской власти, большую помощь в восстановлении хозяйств колоний оказывали «Агро-Джойнт» и ЕКО (Еврейское колонизационное общество) Представительство этих организаций находилось в Гуляйполе. Джойнт выдавал кредиты на покупку тракторов и другой техники, как отдельным земледельцам, так и кооперативным товариществам. ЕКО выделяло кредиты для развития земледелия и строительства домов.

1925 год оказался благоприятным для колонистов: был получен хороший урожай, что позволило улучшить экономическое положение еврейских земледельцев.

На наш взгляд, для того чтобы ответить на вопрос – стали ли евреи-колонисты земледельцами, необходимо посмотреть на колонии в первые 40 лет XX века, на заключительном этапе их жизни.

В 1927 г. в 48 еврейских земледельческих поселениях Украины проживало 35 тыс. человек, обрабатывавших приблизительно сто тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. В конце 1920-х гг. советское правительство предоставило этим поселениям дополнительные сельскохозяйственные площади, и были образованы административные районы, в которых большинство составляли евреи: Калининдорфский, Новозлатопольский и Сталиндорфский. В этих районах были еврейские школы, где обучение велось на идише.

Еврейские колхозы были в числе передовых: по показателям 1935 года Новозлатопольский район был среди лучших в Днепропетровской области (на тот период в область входили территории современных Днепропетровской, Запорожской, а также большие части Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей). Среди передовых были колхозы: «Эмес», им. Фабрициуса, «8-е Марта» и им. 2 Пятилетки. На областной доске почета среди десяти лучших колхозов области находился и колхоз «Эмес», находившийся в колонии Зеленополье. По воспоминаниям колониста Якова Гручика село представляло собой одну длинную улицу с домами по обе стороны дороги, это та же картина, виденная мною у дедушки. В 1935 г. Яков начал учиться в школе–семилетке, где уроки велись на идише до 1940 г. В 1935-36 гг. жизнь в колонии улучшилась: появились электричество и радио. После закопченной керосиновой лампы, электрическая лампочка была чудом. Радио – большая чёрная тарелка, висевшая на стене. В это же время в колхозе появились трактора, комбайн и грузовые автомобили. Работать приходилось очень тяжело: от зари до зари. Колхоз владел хорошим хозяйством: коровник на 400 голов, конюшня и свинарник. Яков работал в бригаде пчёловодов. Не зря колхоз «Эмес» был на Доске почёта области.

Кроме добросовестной работы на земле в колониях воспитывались и закалялись, труженики – будущие солдаты, воевавшие во время Великой Отечественной войны. И особенно хочется отметить выходцев из колоний: капитанов – подводников – Героев Советского Союза Владимира (Вульфа) Коновалова, Израиля Фисановича, командира 1-й гвардейской танковой бригады Героя Советского союза полковника А.М.Темника и не получившего это звание – подводника, капитана 1 ранга Исаака Кабо.

В 1941 г. около 80 тыс. еврейских земледельцев – колхозников жили повседневной многотрудной жизнью: сеяли, пахали, собирали урожай и растили детей. Это были люди другой формации – на смену физически слабым, в силу своей профессиональной деятельности (торговцы, портные, сапожники и т.п.) пришли люди закаленные физическим трудом, не боящиеся никакой работы – настоящие земледельцы. Но жизнь еврейских земледельцев оборвалась нашествием фашистских оккупантов. Зверства, которые они чинили вместе со своими пособниками – местными предателями – невозможно описать. Холокост уничтожил еврейские земледельческие колонии Юга Украины, создававшиеся всего лишь тремя поколениями колонистов.