Явление старого еврейского портного

Марат БАСКИН, Нью-Йорк

Из цикла "Легенды Нью-Йорка"

Ёсик говорил маме, что он работает в музее, и это была чистая правда. Но он никогда не уточнял, в каком музее и кем. Мама Ёсика прожила в Америке всего полгода, видела только стены госпиталей, и спокойно ушла из жизни, веря, что ее Ёсик имеет хорошую и уважаемую работу. И последними ее словами было:

— Я там расскажу папе, что у тебя все хорошо…

А то, что, Ёсик работает уборщиком в маленьком музее в Нижнем Истсайде, осталось для нее неизвестным. И Ёсик был рад этому, потому что знал: работа уборщика в Краснополье не уважалась. Сам Ёсик относился к этой работе как ко всему в своей жизни: раз такая выпала работа, значит надо ее делать хорошо. И где-то в душе она даже нравилась ему, потому что позволяла прикоснуться к прошлому, ведь он был не просто уборщик, а уборщик музея.

Tenement Museum или Музей снимаемых, арендуемых квартир, представлял собою несколько квартир в старом билдинге, оставленных в том виде, в котором в них жили эмигранты из Восточной Европы, прибывшие в Америку в середине девятнадцатого века. Жильцами этих квартир были мастеровые люди: портные, сапожники, переплетчики, часовщики, механики, и они превращали свои квартиры одновременно и в жилье, и в маленькие мастерские, и в лавочки, сохраняя быт своих покинутых мест. Здесь они жили, мастерили, торговали, рожали детей и устраивали свадьбы. Кто-то из них потом перебрался в лучшие дома, а кто-то дожил свой век здесь.

Каждое утро, до прихода первых посетителей, Ёсик убирал эти квартиры, и, каждый раз, открывая дверь в очередную квартиру, как будто прикасался к чужой жизни, испытывая одновременно трепет гостя и радость хозяина. Убирал он осторожно, с музейной аккуратностью, боясь потревожить вещи, которые как будто застыли в ожидании вышедшего по каким-то срочным делам хозяина.

Особенно Ёсик любил убирать апартамент портного из Польши. Эта квартира своими вещами напоминала ему его жилье в Краснополье. Дедушка Ёсика был тоже портным, но в тридцатые годы потребовались строители Волго-Донского канала, и дедушку по этапу отправили на великую стройку, объявив саматужником и недобитым нэпманом. Оттуда дедушка не вернулся, и осталась в память о нем старая зингеровская швейная машинка, точно такая же, как в этой музейной квартире. Шить на ней никто не мог, но она продолжала стоять в их доме на самом почетном месте, у дивана, прикрытая расписным цыганским платком, который тоже хранился как память, но уже о бабушке. Бабушка погибла в эвакуации, умерла от тифа, и этот платок мама везла через всю Россию домой, отказываясь менять его на станциях на самые привлекательные тогда вещи: буханку хлеба и головку сахара.

И здесь, на огромном сундуке, тоже лежал как скатерть, расписной платок, правда, на нем были менее яркие, чем на бабушкином платке, узоры. И еще Ёсику напоминал их дом тяжелый чугунный утюг на углях, который здесь стоял аккуратно на краю гладильной доски, а у них дома подпирал загородку для курей под печкой. Как и дома, в детстве, он выжимал утюг несколько раз на вытянутой руке, как гирю, испытывая свою силу, а потом осторожно опускал его на место и ласково гладил тряпкой по выщербленным бокам.

Еще он любил старую высокую табуретку, что стояла возле стола, она напоминала табуретку, которую сколотил ему папа, когда он был маленький, чтобы он мог сидеть за столом как все.

Перед тем, как зайти в дом, Ёсик любил несколько минут постоять на противоположной стороне улицы, рассматривая погруженное в темноту здание. В эти минуты оно казалось таинственным и загадочным, как Лондон после нашествия марсиан. Оно было единственным на улице, где ни в одном окошке не горел свет. Маленький осколок прошлого среди пляшущего светом Манхеттена. Каждый день оно было одинаковым. Но однажды, когда на Нью-Йорк обрушился снежный шторм, забросивший город тоннами снега, остановивший движение сабвея, и заставивший редкие автобусы часами пробираться через снежные завалы, Ёсик, которому каким-то чудом удалось добраться до работы к трем часам ночи, бросив привычный взгляд на дом, неожиданно для себя увидел в знакомом окне отблески света.

Первое, что пришло в голову — в квартире пожар! У Ёсика заколотилось сердце и он, не чувствуя под собой ног, кинулся в занесенный снегом подъезд. Скорее, скорее, перескакивая через ступеньки, задыхаясь от волнения, он подбежал к двери и дрожащей рукой долго тыкал ключом в замочную скважину и, когда, наконец, ему удалось в нее попасть, и дверь со щелчком распахнулась, он, обескураженный, замер на пороге.

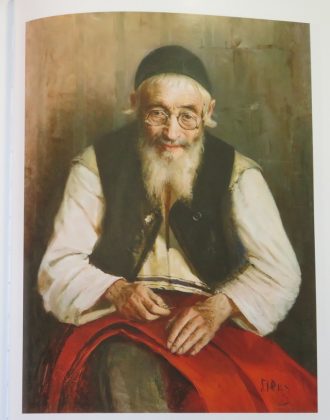

За швейной машинкой сидел старик. Он работал. На старике была белая рубашка, поверх нее были одеты цицис и черный жилет, кое-где испачканный мелом, на голове была ермолка, а через шею был переброшен матерчатый портняжный метр. Его лицо украшала большая седая борода, длинные пейсы, завернутые за уши, и очки в тонкой серебряной оправе, сползшие на кончик носа.

Читайте в тему:

На шум открываемой двери старик обернулся и, хитро поглядев из-под очков, сказал:

— Молодой человек, я таки вам скажу, что это не сон, и вы не спите. Вы, конечно, меня извините, что я немножко вас испугал, но вы сами понимаете, что это не просто так, а по серьезному делу, как говорила моя Хана, когда знакомила меня со своим женихом. Конечно, это уже не моя квартира, и это уже не моя машинка, но когда-то это было все мое, и я хочу вас спросить, имею я таки права иногда опять посидеть на этом стуле, пощелкать ножницами, и кое-что скроить для хорошей жизни?

— Имеете, — сказал Ёсик, продолжая хлопать глазами.

— А вы не стойте, как манекен для платья, присядьте и послушайте, что я вам скажу, — старик показал рукой на любимую табуретку и Ёсик послушно уселся на краешек, продолжая ничего не понимать.

Старик улыбнулся:

— Вы сейчас смотритесь, как набедокуривший ешивабохер перед грозным меламедом. Только я вам скажу, я совсем не меламед, а лодзинский шнайдер (портной). И еще вам скажу, я совсем неплохой дамский шнайдер. Я мог бы сказать, что я был очень хороший портной, но как сказано в Торе, не хвали сам себя, пусть тебя похвалят другие. Я могу только сказать одно: когда у нас в Лодзи был погром, пани Эльжбета, перша в Лодзи урода, (польск. — первая красавица в Лодзи) умоляла панов погромщиков бить меня не особо крепко, и в целости оставить мне руки и голову, так как ей надо хорошее платье для бала у пана губернатора, а кто может сшить такое сукне балова (польск. — бальное платье), как не жидок Хаим-Фроим, то есть я! И я таки ей сшил! Паны офицеры не отходили от нее весь вечер! И пани Эльжбета уже мечтала о свадебном платье, но Хаим-Фроим решил не ждать следующего погрома и приехал сюда. И здесь я, скажу вам, тоже кое-что делал неплохо. Вот на этой самой табуреточке, где сидите вы, сидела когда-то Ида Сакстон, наша Первая Леди (жена президента США Уильяма МакКинли). И я таки за ночь пошил ей платье, от которого сошла с ума половина Нью-Йорка. Вы представить себе не можете, какая очередь стояла назавтра возле этого дома. Из одних красавиц! И все желали иметь платье, как у Иды! Вся прекрасная половина Нью-Йорка сидела на этой табуреточке. Слава Богу, что об этом не знают ваши музейщики, иначе, молодой человек, вы бы не сидели сейчас на ней, а любовались бы ею в каком-нибудь музее посолидней!

Портной снял очки, протер их тряпочкой и, надев их опять на нос, сказал:

— Вы сейчас сидите и думаете, почему Хаим-Фроим вместо того, чтобы греться на солнышке Там, сидит здесь и рассказывает майсы. А вам совсем не до майсы, ибо время бежит, а вас ждет работа. Так я вам сейчас объясню. Если вы думаете, что ваша мама не знает, кем вы работаете, то вы ужасно ошибаетесь. Нашлись доброжелатели и Там. И это мне рассказал ваш дедушка, с которым, как вы сами поняли, мы из одного цеха и иногда сидим на одной скамеечке, и вспоминаем наши портняжные дела. Так вот, он мечтал, как каждый хороший мастер, передать свое умение и сыну, и внуку, но в жизни так получилось, что ему не дали это сделать. Как он говорит, не дали товарищ Сталин и товарищ Уполномоченный НКВД. И он остался при своих интересах. А я тоже остался сам на сам со своим умением, но уже по другой причине. У меня во всей мишпохе рождались одни цурки (польск. — дочки)! У меня их было пять: Ханочка, Златочка, Гликеле, Фейгеле и Гута. А у них еще по шесть девочек, а у Гуты восемь… А какой дамский портной из цурки! Где-нибудь вы встречали такое дело? Для нашего дела нужен хороший мужской взгляд, — старик подмигнул Ёсику и доверительно пояснил: — А что такое хороший мужской взгляд? Не мне, старику, вам объяснять. Вы сами хорошо понимаете, что в этом взгляде должна быть хорошая любовь. И вот если вы посмотрите на заказчицу, ви, а хосун оф, а калэ (идиш — как жених на невесту), тогда получится настоящий цымес. Теперь вы поняли, молодой человек, почему для этого дела нужен мужчина. И да простит меня моя Хава-Дора, но что есть, то есть! — старик по-еврейски дополнил свои слова движением рук и, внимательно посмотрев на Ёсика, сказал: — А теперь вас, молодой человек, конечно, интересует, почему здесь я, а не ваш дедушка? Так я вам скажу: мы можем возвращаться лишь туда, где раньше жили, а твой дедушка реб Мордух не то что здесь не был, но даже об этом и не мечтал. Кроме своего Краснополья и этого Волго-Донского канала он нигде не был. А вы, молодой человек, оказались, как раз там, где я могу появиться. И я сказал: реб Мордух, не делай печальное лицо и успокой своих детей. Я таки передам ему свое умение, а как ты понял из моих майс, оно совсем не плохое! — старик поправил ермолку и, прищурившись, спросил: — А теперь, остался совсем маленький вопросик: хотите ли вы, молодой человек, учиться портняжному делу или нет? И не спешите, пожалуйста, с ответом, как старая дева, когда жених спрашивает ее, согласна она или нет… Я никуда не убегу, в отличие от жениха, — старик встал, потушил керосиновую лампу и направился к заколоченной двери, что вела в соседнюю квартиру. У двери он на мгновение остановился и, обернувшись к Ёсику, сказал: — И если вы все-таки решите согласиться, то жду вас завтра где-то около трех часов. Как сами понимаете, не дня, а ночи, — он подергал за ручку, гвозди подались, дверь медленно отворилась, и портной исчез за ней…

Назавтра, задолго до назначенного времени, Ёсик был на месте. И началась ночная учеба. Дни стали существовать лишь для того, чтобы им на смену приходила ночь, ночи сменяли одна другую и, наконец, через несколько месяцев лодзинский портной сказал:

— Все, молодой человек. Теперь вы знаете все, что знаю я, и даже немножко больше, потому что у вас молодая голова и молодые руки. И я скажу, совсем не плохая голова и совсем не плохие руки. И этой голове, и этим рукам нужна совсем другая работа, чем работа уборщика. Последний раз уберите в этой квартире и оставьте это хорошее дело другому. А сами вперед! И приносите побольше радости вашей маме, которая Там! Она как-нибудь узнает, как вы тут живете, молодой человек, и уж поверьте мне, ваши радости для нее будут еще большими радостями! И для вашего дедушки. И для вашего папы. И для меня. И не забудьте, что не бывает последней высоты, каждая высота всего лишь очередная! Если вы будете это помнить, то далеко пойдете…

Он обнял Ёсика, прижал его к своей седой бороде, затем легонько оттолкнул его от себя и, пятясь, как бы не желая уходить, пошел к двери, секунду постоял возле нее, махая рукой, потом резко повернулся и исчез за ней. Все было, как всегда, только гвозди почему-то вернулись на место со скрипом и доска, которая раньше держалась на честном слове, прижалась к двери намертво…

Ёсик пришел в квартиру портного и на следующую ночь, но никого там уже не нашел. И тогда он уволился из музея.

Дни сменялись днями, месяцы — месяцами, годы — годами, дорога в гору была нелегкой, но Ёсик знал, что Там волнуются о нем, и он не имеет права сдаваться, и он шел и шел вверх. Он постарел, поседел, приобрел имя, стал знаменитым модельером: просто Маэстро, Маэстро из Нью-Йорка, Великим Маэстро, оброс пентхаузами, виллами, бутиками, машинами, яхтами, самолетами. По всем подиумам мира победно шествовали модели в его ослепляющих нарядах, можно было, казалось, остановиться, но он продолжал двигаться вверх, удивляя мир моды своей фантазией и мастерством.

И иногда во время этого бесконечного движения, особенно в долгие зимние ночи, когда за окном начинает плясать снежная метель, обрушивая на город горы снега, он освобождается от объятий очередной длинноногой красавицы, вскакивает, одевается и уходит в ночь. Красавица растеряно глядит ему вслед, зная, что в такие минуты Маэстро не остановить ничем. А он, сев в ярко-красный “феррари”, мчится сквозь сверкающий веселыми огнями Бродвей в снежную, темную, тоскливую пустоту Орчард Стрит. Там он выходит из машины. И долго стоит напротив пугающего своей темнотой билдинга. И ждет, когда в одном из окошек замигает тусклое пламя керосиновой лампы.