Фигуры, события, судьбы. Часть 3

Анатолий АЛЬШИЦ

СУДЬБА СВАДЕБНОГО МАРША

2 ноября 1934 г. нацисты запретили использовать музыку Мендельсона в качестве свадебного марша. У этого марша, написанного Феликсом Мендельсоном в 1842 г. для пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», сложная судьба. И связана она с еврейским происхождением композитора.

Спустя три года после его смерти, в 1850 г., Рихард Вагнер в статье «Еврейство в музыке», признавая за Мендельсоном «богатый и специфический» талант, заявляет, что его «творческие усилия содействовали распущенности и произволу в нашем музыкальном стиле». Вагнер ставил эти свойства музыки Мендельсона в прямую зависимость от его национальной принадлежности.

Проходит 84 года, и идеологические наследники Вагнера, запрещая исполнение свадебного марша в директиве Государственного музыкального управления нацистской Германии, указывают на еврейское происхождение Мендельсона в качестве причины для запрещения исполнения и публикации его работ. Более того, руководство управления просит композиторов, признанных нацистским режимом (например, Карла Орфа), написать новую музыку к спектаклю «Сон в летнюю ночь». Творчество Мендельсона представляется как опасный прецедент в музыкальной истории страны, который сыграл важную роль в снижении уровня германской музыки до «дегенеративного». Мало этого, в 1934 г. прекращаются стипендии Мендельсона для студентов консерватории в Лейпциге, основанной композитором. Два года спустя убирается воздвигнутый в том же Лейпциге в 1892 г. памятник Мендельсону. Чтобы и духу этого еврея не было в очищенной от еврейского влияния Германии, ни музыки его «дегенеративной» не осталось, ни памяти о нем.

Но вот проходит еще почти десять лет, и Третий рейх со всеми его учреждениями, в том числе с Музыкальным управлением, исчезает в бездне национальной истории. А музыка Мендельсона живет и исполняется по всему миру, и миллионы бракосочетаний от Америки до Японии и от Исландии до Австралии проходят под свадебный марш Мендельсона.

В ПРЕДДВЕРИИ АЛИИ

3 ноября 1988 г. в СССР разрешили преподавать иврит. Это, казалось бы, незначительное на фоне грядущих политических перемен событие было одной из примет перестройки, правда, по-настоящему оцененной лишь теми, кто готовился уезжать в Израиль.

История отношений советской власти с этим древнейшим языком начиналась в 1919 г., когда постановлением Совнаркома иврит в РСФСР был объявлен религиозным языком и преподавание на нем в еврейских школах запрещено. На нем время от времени издавались лишь религиозные материалы (календари, молитвенники) для общинных нужд.

В советской литературе иврит долго называли «древнееврейским», даже когда вопрос его возрождения в Израиле был исторически решен. Скорее всего, это происходило из чисто политических соображений, с целью противопоставления «старого и мертвого» языка иврит «современному и живому» еврейскому языку — идишу.

Нейтральное отношение к современному ивриту в СССР имело место между смертью Сталина в 1953 г. и Шестидневной войной в 1967 г., когда между Израилем и СССР существовали дипломатические отношения.

В 1963 г. был издан «Иврит-русский словарь» Ф.Л.Шапиро, содержащий также обширный грамматический очерк Б.Я.Гранде и впоследствии использовавшийся при нелегальном изучении иврита в 1960- 1980-е гг. Советские библиотеки получали в этот период некоторые издававшиеся в Израиле книги на иврите. Однако и тогда обучение этому языку в СССР практически отсутствовало.

После Шестидневной войны и разрыва советско-израильских отношений в 1967 г. преподающие и изучающие иврит в СССР приравнивались к сионистам, то есть потенциальным эмигрантам — «предателям советской Родины», а позже и к «расистам».

В 1987 г. подпольные преподаватели иврита в СССР образовали свой профсоюз «Игуд а-морим». Его председателями были Зеэв Гейзель, Лев Городецкий и Авигдор Левит.

И вот, наконец, с политическим потеплением в стране все препоны были сняты и сотни тысяч потенциальных олим начали осваивать иврит, готовясь совершить алию.

4 ноября 1908 г. в Лодзи в еврейской семье среднего достатка родился английский физик и общественный деятель Иосиф (Джозеф) Ротблат.

В 1932 г. он окончил Варшавский университет, стал сотрудником Института атомной физики, в 1938 г. защитил докторскую диссертацию, после чего переехал в Лондон и через три года вошел в секретную исследовательскую группу, которая приступила к работе над атомной бомбой.

Вскоре его переправили в США, работа над бомбой успешно продвигалась, но когда Джозефу Ротблату стало известно, что ученые нацистской Германии в своих исследованиях даже не приблизились к созданию атомного оружия, он отказался от дальнейшего участия в этих разработках. Ротблат стал единственным ученым, покинувшим Лос-Аламос до испытания ядерного заряда, до появления первого зловещего атомного «гриба» над планетой.

Он вернулся в Англию, работал в Ливерпульском, а затем в Лондонском университетах, искал пути применения атомной физики в медицине, в частности исследовал влияние радиации на здоровье людей.

Профессор Ротблат одним из первых подписал так называемый «Манифест Бертрана Рассела — Альберта Эйнштейна» об опасности будущей ядерной катастрофы, опубликованный в 1955 г. С тех пор он стал непримиримым противником атомного оружия. С 1957 до 1973 г., почти 20 лет, Джозеф Ротблат был генеральным секретарем Пагуошского движения видных ученых и общественных деятелей, призывающего к контролю над атомным вооружением. В 1988- 1997 гг. он был президентом, а в 1997- 2005 гг., до последних дней своей жизни, — почетным президентом этого всемирного движения против атомной угрозы. В 1995 г. Джозеф Ротблат был удостоен Нобелевской премии мира. В 1998 г. английская королева возвела его в рыцарское звание. Многие страны мира наградили его орденами и медалями, крупнейшие университеты присвоили почетные степени и звания. Ротблат никогда не отрекался от еврейского происхождения, хранил память о семье (в том числе жене), погибшей в Катастрофе. В то же время, увлеченный задачами всемирного ядерного разоружения, он отрицательно относился к отказу Израиля подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Джозеф Ротблат скончался в Лондоне в 2005 г.

ИСААК БРУК

8 ноября 1902 г. в Минске в семье служащего табачной фабрики родился российский ученый, один из основоположников отечественной вычислительной техники Исаак Семенович Брук.

В 1925 г. он окончил электротехнический факультет МВТУ, работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В.И.Ленина.

В 1935 г. И.С.Брук организовал в Энергетическом институте АН СССР (ЭНИН) лабораторию электросистем. Для моделирования таких систем он создал расчетный стол переменного тока — аналоговую вычислительную машину. За эти работы в 1936 г. ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук без защиты диссертации, а в октябре 1936 г. он защитил докторскую диссертацию. В 1939 г. ученый был избран членом-корреспондентом АН СССР.

В годы Великой Отечественной войны, продолжая исследования в области электроэнергетики, И.С.Брук успешно работал над системами управления зенитным огнем, изобрел синхронизатор авиационной пушки, которая стреляла через вращающийся пропеллер самолета.

Решая задачи в области электроэнергетики с помощью аналоговой вычислительной техники, Брук пришел к выводу о необходимости создания электронных цифровых вычислительных машин (ЭЦВМ). В 1950-1951 гг. под его руководством была разработана малогабаритная электронная автоматическая цифровая машина «М-1».

В 1957 г. Брук поставил задачу по разработке теории, принципов построения и применения электронных управляющих машин. Для ее решения в 1958 г. был создан Институт электронных управляющих машин АН СССР (ИНЭУМ), директором которого он стал.

Во второй половине 1950-х гг. ученый пришел к выводу, что наряду с применением ЭВМ для научных расчетов и управления объектами, необходимо развивать другую область применения ЭВМ — обработку экономической информации для задач учета, статистики, планирования, моделирования экономики. Познакомившись с методами линейного программирования Л.В.Канторовича и методами межотраслевых балансов В.Леонтьева, И.С.Брук развернул в ИНЭУМ работы по применению математических методов и вычислительной техники для решения экономических задач на государственном уровне.

Умер И.С.Брук в Москве в 1974 г.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. состоялась первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха. По наущению и при поддержке нацистских властей в десятках городов Германии и Австрии в эту ночь был убит 91 еврей, сотни ранены и покалечены, тысячи подверглись унижениям и оскорблениям, около 3500 арестованы и отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау.

В эту же ночь были сожжены или разгромлены 267 синагог, 7500 торговых и коммерческих предприятий, сотни жилых домов евреев.

Наименование акта вандализма — «Хрустальная ночь» — издевательски сводило последствия погромов только к разбитым витринам и окнам еврейских магазинов, культовых зданий и жилищ. Помимо этого нацистская пропаганда изо всех сил стремилась представить бесчинства толпы как «взрыв стихийного народного возмущения» в ответ на известие о смерти 9 ноября Э. фон Рата, чиновника германского посольства в Париже, в которого двумя днями раньше выстрелил 17-летний еврей Г.Гриншпан.

Уже спустя два дня, 12 ноября 1938 г., Г.Геринг на совещании с главами нацистских карательных органов, Министерства пропаганды, германской промышленности и банков разъяснил, что конечной целью «Хрустальной ночи» должно стать завершение «ариизации» экономической жизни германской нации, то есть полный запрет на владение евреями какой-либо собственностью и окончательное избавление Третьего рейха от физического присутствия евреев.

Достижению этих целей и должно было содействовать решение о коллективном наказании евреев во время «Хрустальной ночи», а также контрибуции в 1 млрд. марок.

«Хрустальная ночь» явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и предвестницей «окончательного решения еврейского вопроса».

После «Хрустальной ночи» поток еврейских эмигрантов из Германии и Австрии резко увеличился, однако даже в октябре 1941 г. в этих странах все еще оставалось примерно 164 тыс. евреев.

ЛЕВ АЛЬТШУЛЕР

9 ноября 1913 г. в Москве в интеллигентной еврейской семье родился советский физик Лев Владимирович Альтшулер, основоположник динамической физики высоких давлений.

По окончании школы он работал в рентгеновской лаборатории Вечернего машиностроительного института, научным руководителем которой был профессор Е.Ф.Бахметьев — крупный специалист в области рентгеноструктурного анализа. В 1933 г. Лев Альтшулер поступил на физический факультет МГУ, который досрочно окончил в 1936 г. со специализацией по кафедре металлофизики.

В 1940 г. был призван в армию и участвовал в Великой Отечественной войне как старший техник-лейтенант бомбардировочной авиации. В 1942 г. по ходатайству АН СССР был отозван в Институт машиноведения. Его научная деятельность на этом этапе была посвящена разработке высокоскоростных методов рентгеноструктурного анализа и импульсной рентгенографии явлений при взрыве и выстреле. Эти работы позволили ему защитить в 1943 г. кандидатскую диссертацию. В 1946 г. основным участникам исследования В.А.Цукерману и Л.В.Альтшулеру была присуждена Государственная премия. Результаты этой работы оказались актуальными и для советского атомного проекта. Так с 1947 г. начался этап научной деятельности Л.В.Альтшулера во ВНИИ экспериментальной физики, где он разрабатывал советское ядерное оружие. В 1951 г. физик оказался в опале из-за неортодоксальных высказываний по вопросам музыки и биологии. Однако солидарность ученых ВНИИ экспериментальной физики позволила ему продолжить работу в институте. Напряжение в отношениях с властями выразилось, в частности, в отказе выдвинуть его в члены-корреспонденты АН СССР, что и стало причиной его ухода из ВНИИЭФ в 1969 г.

С 1989 г. Л.В.Альтшулер работал главным научным сотрудником Института теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН.

Основные труды ученого — в области физики высоких давлений, ударных волн, детонационных явлений, рентгеноструктурного анализа.

Лев Альтшулер умер в Москве в 2003 г.

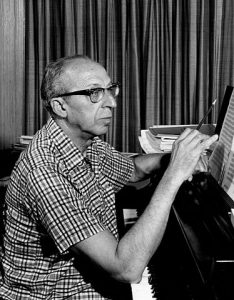

14 ноября 1900 г. в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Литвы (фамилия отца была Каплан) родился американский композитор, дирижер, педагог и музыкальный деятель Аарон Копленд. Он обучался игре на фортепиано и композиции в Нью-Йоркском музыкальном колледже, в 1921-1924 гг. — у Нади Буланже и Поля Видаля в Париже. По возвращении в Нью-Йорк композитор обнародовал свои первые сочинения. В 1927 г. его концерт для фортепиано с оркестром исполнили Сергей Кусевицкий и Бостонский симфонический оркестр. В концерте были использованы элементы джаза, что вызвало публичный скандал.

Копленд сочетал творчество с общественной и просветительской деятельностью: участвовал в работе композиторских ассоциаций США, преподавал в Новой школе социальных исследований, организовывал лекции и концерты новой американской музыки. В 1940- 1965 гг. Копленд был заместителем директора и профессором композиции летней школы для талантливых студентов (Беркширский музыкальный центр в Танглвуде, штат Массачусетс), созданию которой содействовал С.Кусевицкий.

В 1941 и 1947 гг. Копленд гастролировал в странах Латинской Америки как пианист, дирижер и пропагандист новейшей американской музыки, дирижировал исполнением собственных произведений во многих странах, в том числе в Израиле и Советском Союзе.

Стремясь совмещать авангардистскую композиторскую технику, в том числе в 1950-1960-х гг. — додекафонию, с доступностью, Копленд широко использовал в своих произведениях американский музыкальный фольклор (ковбойские песни, новоанглийские гимны), мексиканские напевы, джазовые интонации, что проявилось в опере «Ласковая весна», балетах «Парень Билли», «Родео», «Весна в Аппалачах», поэме «Портрет Линкольна» для чтеца и симфонического оркестра, симфонической сюите «Музыка для большого города». Некоторые сочинения Копленда основаны на еврейских музыкальных темах (трио «Витебск»).

Копленд — автор пяти книг о музыке, среди них «Музыка и воображение», «Как писать музыку», «Новая музыка».

Аарон Копленд умер в штате Нью-Йорк в 1990 г.

НАДИН ГОРДИМЕР

20 ноября 1923 г. в Спрингсе (ЮАР) в еврейской семье владельца ювелирного магазина родилась южноафриканская англоязычная писательница Надин Гордимер. Она училась в Университете Йоханнесбурга, где подружилась с чернокожими активистами антирасистского движения. Почти вся ее дальнейшая жизнь прошла в Йоханнесбурге.

В первом, во многом автобиографическом, романе «Лживые дни» (1953) Гордимер стремилась показать жизнь родного городка. В романе присутствовала одна из главных тем всего ее творчестве — положение женщины в обществе. Другая важнейшая для писательницы тема — губительность апартеида для человечности — вышла на первый план в романах «Земля чужестранцев» (1958), «Возможность любить» (1963).

В дальнейшем Гордимер перешла на радикальные позиции Африканского национального конгресса, что во многом определило содержание ее книг. В антирасистских романах «Покойный буржуазный мир» (1966), «Почетный гость» (1971), «Дочь Бургера» (1979) заметно влияние идей марксизма.

Еврейская тема отражена в рассказах Гордимер из сборника «Нежный голос змия» (1952), «Спутники Ливингстона» (1972) и других произведениях, некоторые из персонажей которых тяготятся своим еврейством, семейными традициями и т.д. Наиболее полно еврейская проблематика отражена в романе «Игра природы» (1987), где представлены разные варианты судьбы евреев в ЮАР: благополучная жизнь с сохранением традиционных устоев, политическая деятельность, вооруженная борьба за права черного населения.

После отмены апартеида в ЮАР Гордимер обратилась в своих произведениях к проблемам нового общества, в том числе к проявлению насилия, уже не связанного с расовой рознью. Эта тема отражена в романе «Домашнее оружие» (1998).

Книги писательницы переведены на многие языки, ее творчеству посвящен ряд исследовательских работ. Она удостоена звания почетного доктора многих университетов мира, награждена многими престижными литературными премиями. В 1991 г. Н.Гордимер стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Писательница умерла в 2014 в Йоханнесбурге.

По материалам энциклопедических источников. Фото: Wikipedia

"Еврейская панорама", Берлин

Читайте первую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте вторую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте четвертую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте пятую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте шестую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте седьмую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте восьмую часть "Ноябрьских евреев"

Читайте девятую часть "Ноябрьских евреев"