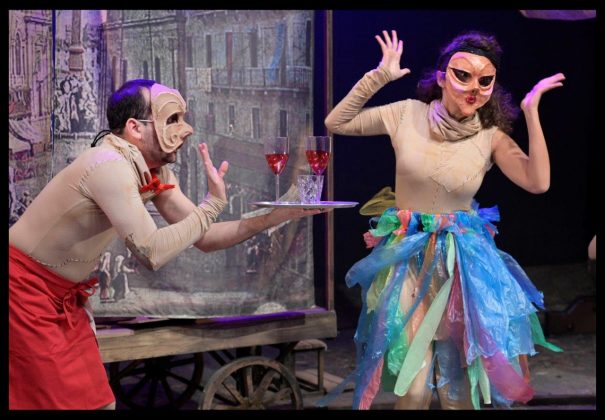

В тот горячий тель-авивский вечер по сцене в «Ангаре-11» ездили повозки. Такие колесили по дорогам, когда театр был кочевым, появлялся на торговых площадях и вообще всюду, куда могла завести бродячих артистов судьба. Нехитрый скарб, бедные тряпки, маски, сюжеты и костюмы, которые служили разным целям и использовались многократно…

Инна ШЕЙХАТОВИЧ

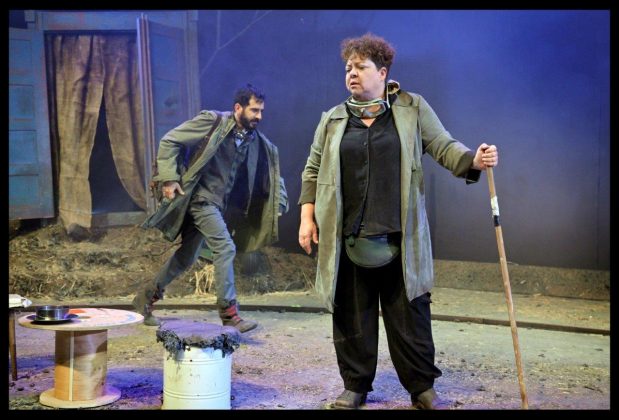

Фото Йоси Цвекера

Вот и в «Ангар-11» прикатили повозки. И актеры из театра города Димоны сыграли спектакль – притчу про судьбу культуры как таковой, и людей культуры. История, которую мы увидели, получила название «Бсора». Если очень примерно перевести на русский, это значит «Весть». Или «Благая весть».

Лидер, худрук этого единственного в провинции репертуарного театра, композитор, драматург и режиссер Ори Видиславски сделал очень серьезный шаг, поверив в возможность существования профессиональной труппы в маленьком, далеком от столичных театральных подъездов городе. Но театр получил поддержку муниципалитета. Театр живет. И вот он появился со своей премьерой в тель-авивском порту.

Были важные гости, политики и журналисты. Министр культуры Хили Трупер. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и мэр Димоны Бени Битон.

Зал, выбранный для премьерного показа спектакля, показался мне очень неудачным. Потому что в этом ангаре хорошо видно было только тем, кто сидит в первых двух рядах. Но это — не главное. Нам к легким неудобствам не привыкать.

Пьеса, написанная совместно актрисой и драматургом Наамой Шапира и Ори Видиславским, Ори Видиславским поставленная, апеллирует к душам израильтян, озабоченных судьбами культуры. Пьеса по намекам, интонации и общей туманности выглядит слегка в стиле Самуэля Беккета, причем она несет в себе горячий гражданский посыл. На первый взгляд – постапокалиптическая страшилка. В глубине же – предупреждение и размышление о важности искусства, о его символах, намеках, актуальности, о его роли в жизни каждого человека. Причем создатели спектакля глубоко верят в то, что искусство людям так же необходимо, как хлеб, вода и воздух. В той пустыне, которой грозит стать мир людей, в котором не будет ни Шекспира, ни Висконти, ни россыпи кладов народного фольклора, — жить нельзя. С трудом существовать, вероятно, получится – но только жизнью это вряд ли можно будет назвать.

Главные герои пьесы режиссер, театральный педагог Мем (Наама Шапира) и ее ученик, сподвижник и актер-премьер Алеф. Они выжили, остались целыми после изуродовавшей людское сообщество пандемии. Немногим так повезло. Казалось бы – живите себе, радуйтесь, забудьте то, что было до пандемии. Новая реальность. Новые законы…

С законами в этом новом мире все очень непросто. Они стали еще бессмысленнее, еще бесчеловечнее. И кто-то невидимый увлеченно и без логики их кует. И через телефон, который странным образом функционирует в пустоте, на руинах, озвучивает безумные решения и приказы. Интересная вещь: почти ничего нет – а бюрократия осталась. Вот ведь бессмертная штука. Бюрократия — как тараканы, которым, говорят, даже ядерная война нипочем.

Мем и Алеф вспоминают свою жизнь и работу в театре. Ту жизнь, в которой был смысл. Было творчество. Рухнула цивилизация — и рухнуло всё, что было их жизнью. У них нет особых надежд; ничего для них не изменится с приходом нового дня. Но и отказаться от искусства, от своей жизни, веры и души им невозможно. И тут выплывают из пустоты, из мрака повозки с бродячими актерами. Повозки движутся из никуда в никуда. Актеры будто во сне, в полном сомнамбулизме играют сцены из «Ромео и Джульетты», пантомиму в стиле театра дель арте. Будто кусок мирового искусства в муках, в бреду желает сказать о себе: я не умру! Меня не убить. Я вам не по зубам.

На время коротких интермедий Мем и Алеф усаживаются в зрительном зале, живо реагируют на происходящее. Сопереживают. Точнее – живут. Потом в действие впечатываются какие-то совсем абсурдные, смутные линии, реплики, персонажи. Секретное управление по расследованию культуры. Хоррор-ужастик. Беспросветная, символизирующая конец всего, пьеска о посланцах-палачах, казнящих тех, кто ищет и верит.

В общем и целом пьеса очень странным образом концентрирует стремление к творчеству, желание внести вклад в решение вопроса о том, что есть духовная жизнь в принципиально, безоговорочно бездуховном мире. Усилий сделано много. И это похвально. Хотя драматургия, качество диалогов, актерская техника, общая коллизия весьма ограничены, банальны. Наивны. Есть милые эпизоды. Есть задумки, которые могли бы вырасти¸ сформироваться в нечто яркое и оригинальное. Но – не сложилось. Не хватило деталей, художественного инструментария. Спектаклю недостает логики, глубины и душевности. Но театр в Димоне есть, жив. И его повозка не исчезнет, не сгинет за поворотом.

Театр – кафедра и аттракцион, собрание идей и клад мыслей. Он выстоит, даже если планету будет знобить и качать. Я, по крайне мере, на это надеюсь.