История в фотографиях Дмитрия Бальтерманца

Семен КИПЕРМАН

"Творческая биография советского фотохудожника Дмитрия Бальтерманца вместила войну и мир, горе и радость".

Валерий Бурт, журналист

Его имя наверняка помнят бывшие советские граждане военных и послевоенных лет. Фотоснимки, оставленные потомкам, запечатлели целую историческую эпоху. 11 июня нынешнего года исполнилось 25 лет со дня смерти Дмитрия Николаевича Бальтерманца.

* * *

Он родился 13 мая 1912 года в Варшаве.

В 1915 году — с началом Первой мировой войны — семья адвоката Бальтерманца, отчима Дмитрия, переехала в Москву. В годы революции адвоката "раскулачили" и их четырехкомнатную квартиру превратили в коммуналку, оставив Бальтерманцам одну комнату, где прошла почти вся жизнь фотографа.

После смерти мужа мать Дмитрия, знавшая несколько иностранных языков, работала машинисткой в Издательстве иностранной литературы, а 14-летний сын вынужден был подрабатывать в типографии "Известий," помогая оформлять уличные витрины фотографиями, пропагандирующими советский строй, что давало возможность знакомиться с произведениями лучших фотомастеров того времени.

В 1939 году Дмитрий Бальтерманц окончил механико-математический факультет Московского государственного университета и был принят преподавателем математики в Высшую военную академию, получив звание капитана. Но он продолжал увлекаться фотоделом и уже не раз публиковался в московских газетах.

Спустя несколько месяцев Дмитрий получил предложение от знакомого сотрудника газеты "Известия" поехать в командировку и сделать репортаж о вводе советских войск на территорию Западной Украины. Эта поездка решила судьбу Бальтерманца: он был зачислен в штат центрального издания и стал фотокорреспондентом.

* * *

Дмитрий Бальтерманц говорил, что его поколение фотографов не умело снимать войну, да и он сам предпочел бы этому не учиться. Но именно Великая Отечественная стала началом его карьеры.

Уже с первых дней войны Дмитрий Бальтерманц был на фронте в качестве фотокорреспондента газеты "Известия", на страницах которой появлялись его фоторепортажи, посвященные строительству противотанковых укреплений под Москвой.

Известная ныне фотография "На дорогах войны" была сделана в 1941 году, когда немецкие войска находились примерно в двадцати километрах от Москвы.

Он умел снимать повседневный героизм без пафоса.

Солдаты, бегущие с винтовками наперевес, обрезанные фигуры, смазанные шинели. Кажется, что еще чуть-чуть, и услышишь крики и канонаду. Это "Атака" — один из самых известных снимков фотографа, ставший классикой мировой военной фотографии. Она, как и многие фотографии Бальтерманца, не была опубликована в военное время. Пресса должна была поднимать дух народа, утверждать пафос победы, не показывая трагизма потерь.

Другие его снимки был посвящены военным действиям в Крыму, битве под Сталинградом.

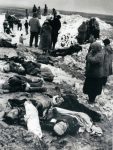

В начале декабря 1941 года несколько тысяч (согласно немецкому рапорту — 2,5 тысячи человек, согласно свидетельствам очевидцев — 7 тысяч) евреев, живших в Керчи, были расстреляны зондеркомандой 10Б в противотанковом рву у поселка Багерово. Затем, 29 декабря, в том же противотанковом рву в связи с тем, что советской разведгруппой был убит немецкий офицер, оккупанты расстреляли несколько сот жителей посёлка.

30 декабря 1941 года в районе Багеровского рва советские войска высадили десант. В начале января на это место прибыли следователи и фотожурналисты, среди которых были Дмитрий Бальтерманц и Евгений Халдей.

Здесь в Крыму в январе 1942 года Бальтерманц сделал фотографию, названную "Горе", на которой изображено место расстрела немецкими оккупантами мирных жителей.

По полю ходят потрясённые горем люди, разыскивающие родных среди лежавших в снегу трупов. Эта фотография впоследствии получила мировую известность. О расстрелянных в Багеровском рву поэт и военный журналист Илья Сельвинский написал стихотворения "Я это видел!" и "Керчь":

Можно не слушать народных сказаний,

Не верить газетным столбцам,

Но я это видел. Своими глазами.

Понимаете? Видел. Сам.

Вот тут дорога. А там — взгорье.

Меж ними вот этак — ров.

Из этого рва поднимается горе.

Горе без берегов.

Под утро мы увидели долину

Всю в пестряди какой-то. Это были

Расползшиеся за ночь мертвецы.

Фотограф Л.Шерстенников сравнил этот снимок с картиной В.Верещагина "Апофеоз войны", изображающую гору черепов, воронье, кружащее над ней. А известный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих Белль назвал снимок Бальтерманца символом трагедии войны. Война рождает только горе.

Этот трагический шедевр обошел стенды советских и международных выставок. Однако в СССР снимок был показан только в 1975 году — к 30-летию Победы. И произошло это благодаря итальянскому коллеге Бальтерманца Кайо Гарруба. Просматривая архив Дмитрия Николаевича, Кайо извлек оттуда кадр, который стал знаменитым и прославил имя автора на весь мир.

После Крыма Бальтерманц находился в районе Сталинграда, где шли тяжелые бои за город. Он не только снимал, но и ходил в атаку с автоматом в руках.

Это был 1942 год. На несколько дней он уехал в Москву, чтобы проявить и напечатать фотографии о первых победах на этом фронте.

Среди снимков, оставленных сушиться на ночь в редакции, были фотографии, напечатанные с пленок, снятых еще под Москвой. Руководство газеты решило срочно поставить в утренний номер один из снимков Бальтерманца.

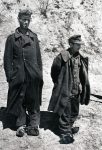

Ночью в спешке, в отсутствие самого автора, случайно выбрали "московскую фотографию" с двумя немцами, которая была опубликована с подписью "Пленные немцы из-под Сталинграда". В действительности эта фотография была сделана еще под Москвой. Роковая ошибка была обнаружена лишь утром, когда газета уже вышла. Об ошибке узнали на самом вверху и в результате проведенного расследования вся ответственность была возложена на фотографа. Бальтерманц был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон под Сталинградом.

Жизнь фотографу спасло тяжелое ранение, грозившее ампутацией ноги.

После госпиталя Бальтерманца, "смывшего вину кровью", реабилитировали и направили фотокорреспондентом в дивизионную газету Первого Украинского фронта "На разгром врага". Он снимал военные действия на разных фронтах в Польше и Германии до самой Победы.

В оценке ответственного редактора газеты "На разгром врага" подполковника Н.Волкова, представившего 17 сентября 1944 года Дмитрия Бальтерманца к награде орденом Красной Звезды, говорилось: "…в наступательных боях и в период боевой учёбы нашей армии работал с полным напряжением сил, отображая в фотоснимках наступательные действия наших бойцов и офицеров, показывая героев боёв. Нередко работа Дм. Бальтерманца была связана с риском, фотосъёмки происходили в обстановке жестоких боёв, но тем не менее задания выполнялись в срок и полностью".

За бои в городе Бреслау 16 мая 1945 года подполковник Н.Волков представил Дм.Бальтерманца к ордену Отечественной войны.

А в короткие минуты затишья между боями Дмитрий Бальтерманц находил возможность показать, что и на войне может быть не только страх и смерть. Об этом рассказывает его снимок-символ "Чайковский".

Рассматривая его, обращаешь внимание именно на смысловой центр картины — группу солдат, в краткую минуту передышки собравшихся у пианино. Снимок говорит зрителю о многом: и о трудных военных дорогах, и дорогой цене победы, и о том, что советские воины — люди большой души, люди, которым нужен мир… Этот своеобразный фоторассказ впечатляет и волнует зрителя, словно говорит: и на войне может быть не только страх и смерть.

Примечательно, что снимок этот вдохновил кинорежиссера Пырьева снять фильм "Сказание о земле Сибирской". Вот такие бывают судьбы у фотографий.

В ходе Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками фотоснимки Бальтерманца становились одним из свидетельств обвинения.

* * *

Бывший "штрафник" Дмитрий Бальтерманц вернулся с фронта с боевыми орденами и медалями, сотнями публикаций и архивом в тысячи негативов. И хотя его творчество по-прежнему высоко ценили, двери всех центральных редакций оказались для него закрытыми — набирала обороты кампания по борьбе с космополитизмом. Лишь поэт А.Сурков, главный редактор "Огонька", пригласил его в свой журнал, где Дмитрий Бальтерманц работал до конца своей жизни.

В скудные послевоенные годы огоньковские обложки Бальтерманца служили картинами — их вырезали и украшали стены унылых коммуналок — не ради доказательства идеологической выдержанности, а "для красоты".

Парадные портреты скульптора Коненкова и писателя Айтматова, актрисы Яблочкиной и академика Лихачева воспринимались не как удачные фотоснимки, а написанные маслом полотна. Не меньшим успехом пользовались бытовые снимки мастера.

В оценках творчества Дмитрия Бальтерманца художники отмечают, что он был мастером классического построения снимка общим планом. Примером этого служит его работа "Красная площадь", которая раскрывает зрителю просторы главной площади столицы и страны, показывает их архитектурные памятники и открывает глубокую перспективу города, его видимые в отдалении современные сооружения.

Упомянутый выше Лев Шеретеников говорил:

"Фотографа Бальтерманца среди коллег, помимо других качеств, выделяют еще и безукоризненная техника и какая-то праздничность довольно заурядных сюжетов. И это не лакировка. Фотограф вбирает в свой видоискатель то, что наиболее эстетически приятно. У настоящего художника и лохмотья, и грязь живописны. Иначе какой же он художник?! Бальтерманц снимает тепло, душевно".

Бальтерманц изобрел собственную формулу соцреализма — репортаж плюс постановочная съемка, когда автор монтирует два снимка. Его знаменитая работа "Горе" в своем окончательном варианте, опубликованном в 1975 году, приобрела в своей верхней части черные облака, которые были впечатаны из другого кадра. В результате снимок и сегодня служит убедительным примером искусного сочетания, потрясающего по силе репортажного документального изображения с "заимствованным" компонентом.

Бальтерманц считается одним из первооткрывателей цвета в советской фотожурналистике.

Фотография всегда играла в "Огоньке" особую роль. Первые цветные фотографии после войны печатал журнал "Огонек". Это были снимки Бальтерманца, ставшие классикой "раннего цвета".

Жанр современного пейзажа прекрасно представляет цветной снимок Дм.Бальтерманца "Красноярская ГЭС". Снимок представляет собой настоящую художественную картину, поэтически и взволнованно рассказывающую зрителям об одном важном событии в трудовой жизни советских людей — покорении Енисея.

Дм.Бальтерманц рассказывал, что ему дважды пришлось взбираться на крутой склон горы, откуда был сделан снимок Красноярской ГЭС и откуда открывался прекрасный вид на строительство. Он твердо знал: съемку нужно провести в сумерки, но в первый вечер его постигла неудача — свет на стройке полностью был включен слишком поздно, когда сумерки перешли в темноту вечера. Зная, что такое для цветной пленки контрасты ночного освещения, он отложил съемку до следующего вечера, который оказался более удачным, — огни засияли в сумерки, и замысел светового и цветового решения снимка осуществился.

Много ярких, живописных фотографий привозил он из путешествий по Алтаю, Чукотке, Вьетнаму, стараясь максимально передать красоту, а главное — удивительные цвета природы Земли.

Однако визитная карточка фотохудожника Дм. Бальтерманца — не красные галстуки, а восковой Сталин в гробу, утопающий в радуге бесстыдно живых цветов.

* * *

Бальтерманц — не фамилия, а символ профессии. Он оставил фотогалерею шести(!) генсеков от Сталина до Горбачева. Слава Богу, ни один из них не высказал недовольства собственным изображением, иначе не сносить бы автору головы.

Съемки политиков — отдельная глава в творчестве Дмитрия Бальтерманца. Он смотрел на вождей без раболепия и страха, без иронии и сочувствия. Смотрел глазами свободного человека, успевавшего предвосхитить символические моменты эпохи и определяющую ее личность.

Однажды на снятую трибуну Мавзолея, где обычно выстраивались руководители советского государства во время торжественных парадов, он наклеил фигурки VIP-персонажей КПСС, специально увеличив размер вождя. Потом переснял полученный коллаж, и "идеально правильные композиции", выровнял естественную неорганизованность ближайшего окружения вождя, каждого на свой лад старавшегося занять максимально близкую по отношению к отцу народов позицию. Сталин заметил нечто неладное в данных снимках и затребовал объяснений. К счастью, ситуация разрешилась без последствий.

Самое удивительное в этих работах то, что, запечатлевая вождей в официальной обстановке, фотограф, тем не менее, умудрялся подчеркнуть индивидуальность каждого лица, создать фотографию, которая, отвечая принятой идеологии, также тонко выражала саму суть эпохи.

Сталин на снимках всегда в окружении напряженных, сосредоточенных соратников — Молотова, Жданова, Берии. Хрущев постоянно играет роль: и на трибуне с початком кукурузы в руке, и на госдаче в кругу "допущенной к телу" интеллигенции. Либеральный настрой Горбачева угадывается даже в том, как он позирует, сидя нога на ногу.

* * *

Классик военного фото, он подарил миру не пафос военных парадов, а серию "Как это было" — лица пленных, обнаженную людскую боль, разметавшиеся по земле трупы и сутулые спины живых. Его снимки показывают, что Победа имеет два лица: одно — официальное, другое — человеческое.

Фотограф Дмитрий Бальтерманц оставил документальные доказательства того, что трагедия войны сильнее гордости за то, что она Отечественная.

Дмитрий Бальтерманц принадлежит к немногочисленной плеяде фотографов, еще при жизни получивших признание за рубежом. В 1960-е годы его персональные выставки с успехом проходили в Лондоне и Нью-Йорке, а мэтры мировой фотографии Анри Картье-Брессон, Джозеф Куделка, Марк Рибу, Робер Дуано и другие знали его и любили. Дж. Куделка делал его портреты и дарил ему эти снимки на память.

Директор "Московского Дома Фотографии" Ольга Свиблова отмечает, что большинство снимков из его военного архива увидело свет лишь во время хрущевской "оттепели", а знаменитое "Горе", прославившее его имя во всем мире, было впервые напечатано в СССР лишь спустя тридцать лет после съемки, в 1975 году.

Несмотря на то, что карьера Бальтерманца по советским меркам была весьма успешной (он много снимал, много публиковался, имел возможность работать за границей, его выставки устраивались в СССР и за рубежом), Ольга Свиблова считает, что он "никогда не был советским фотографом идеологической машины."

В то же время его фотографии из подшивок "Огонька" — часть истории страны, а для многих людей старшего поколения еще и повод для личных воспоминаний. Его исключительный профессионализм, безупречное чувство композиции, врожденный аристократизм позволяли ему, нормально ладившему с советской властью, всегда оставаться независимым художником-космополитом. Даже в самых репортажных снимках Дмитрий Бальтерманц умел дистанцироваться от происходящего, поэтому большинство его работ — не просто фотоархивация российской истории, но и своеобразная философская метафора своего времени.

* * *

С приходом к власти Михаила Горбачева и началом перестройки, "Огонек", в котором по-прежнему работал Бальтерманц, стал символом перемен в СССР. Между новым главным редактором Виталием Коротичем и редакционным фотохудожником Дмитрием Бальтерманцем установились деловые и дружеские отношения. Все эти годы все свободное время Бальтерманц отдавал работе со своим архивом, заново отбирая "выставочные отпечатки".

С наступлением эры гласности он получил возможность публиковать свои лучшие снимки, которые в советское время не укладывались в рамки официального стиля. В это время советские фотолюбители смогли увидеть многие "архивные" ненапечатанные в свое время фронтовые работы мастера, запечатлевшие не только подвиг, но смерть, горе, тяготы войны.

В этом можно убедиться, просмотрев многие журналы "Огонек" прошлого века до начала 2000-х годов, имеющиеся в архиве библиотеки Хайфского университета.

Дмитрий Бальтерманц был дружен со многими поэтами и писателями.

Помнится, на одной из обложек журнала "Огонек" была вынесена звездная четверка: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский. Фото с всемирно известными поэтами стало культовым и воспроизводилось бессчетное количество раз в разных книгах, газетах и журналах.

Дм.Бальтерманц никогда не бывал в Израиле. Но по просьбе коллеги Лев Бородулин передал свои фотоматериалы В.Коротичу, посетившему нашу страну, для публикации в журнале.

Так в "Огоньке" впервые в советской прессе Израиль был показан в положительном свете, без обвинений во всех смертных грехах. Последняя страница журнала была подписана Бальтерманцем.

В.Коротич говорил о своем сподвижнике Дмитрии Бальтерманце так:

"Формально он был придворным фотографом. Но при этом он делал, что хотел. Все зависит от характера. У него был гамбургский счет к власти. Благодаря ему я узнал, что самое главное в нашей жизни — это не премии, не звания, а репутация. У него была репутация. Стабильная, честная, которую ничем нельзя было опровергнуть. Он всех знал, и его все знали. Когда я был в Америке, самые знаменитые фотографы передавали для публикации в "Огоньке" свои фотографии — гарантией было то, что здесь работает Бальтерманц".

Заметное место фотоснимки Дмитрия Бальтерманца занимают на открывшейся в феврале 2015 года выставке в Иллинойском Музее Холокоста.

К. Симонов однажды написал:

"… Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата, в конечном счете, глядит через него в историю…"

В итоге рождаются фотоснимки, "по которым чувствуется и исторический воздух минувшей эпохи, и вдобавок к этому субъективное отношение человека с фотоаппаратом к тому, что он видел через объектив…"

Почти полвека страна смотрела на мир его глазами. Несомненно, история, рассказанная фотографиями Дмитрия Бальтерманца, будет оставаться востребованной для нынешнего и будущих поколений, для тех, кто хочет узнать о жизни их страны и людей в 40-80 годы прошлого столетия.

Умер Дмитрий Бальтерманц в Москве 11 июня 1990 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

11 ноября 1999 года в приложении к израильской газете "Время" "Калейдоскоп"(увы, уже не существующем) на стр.10-11 был опубликован мой материал о выжившем в Багеровском рву Михаиле Гольдштейне "Я из Багеровского рва…". Михаил (Моисей) умер в 2014 году. Среди 7 тыс. расстрелянных во рву евреев была мать Михаила.

Что касается фотографии Бальтерманца, то она была сделана во время Керченско-Феодосийской операции конца 1941 года, когда советский десант на несколько дней овладел Керчью и Феодосией…

Как раз в те дни Керчь посетил и начальник ГлавПУРа РККА Л.З. Мехлис. Именно этот факт дал мне возможность написать статью о Мехлисе в энциклопедии "Холокост на территории СССР", М, 2009, 2011. Мехлис не мог не знать о масштабах истребления еврейского населения, то есть, о Холокосте… Таким образом, фото Дмитрия Бальтерманца — еще одно свидетельство Холокоста…

Вы не точны-есть конкретное фото горящего танка Матильда, из за которого он загремел в штрафбат, а не из за вертикального кадра с двумя немцами