С чего-то вдруг вспомнились мне пушкинские строки: "лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят"

Ян ШИЛЬТ

Фото автора

А ведь действительно с годами я убедился, что писать прозу после стихов весьма непривычно. Так и тянет сбиться на рифму. Вот такая штука (следом напрашивается, — "просто мука"). Но, так сказать, работаю над собой. Вроде получается. Дай то Бог. Для меня это важно. Многое из былого хочется запечатлеть для друзей и потомков.

Кстати сказать, мне приятно, вспоминая свои давным-давно написанные "Рассказы из детства", самому себе служить образцом. Они просто здоровски получились!

Есть у меня незаурядная черта: люблю записывать для памяти всё интересное. Раньше делал это на любом подходящем бумажном обрывке. А с некоторых пор стал носить небольшую книжечку для записей. За что один мой приятель дал мне прозвище Homo scriptus — человек пишущий. Ох, уж эта всеобъемлющая латынь…

Однако, поскольку моя преамбула несколько затянулась, перехожу к действию.

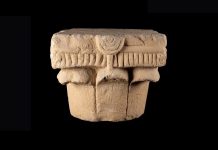

В 1966 году, по окончанию 11-летки, я поступил на отделение истории историко-филологического факультета Тульского Государственного пединститута им. Л.Н.Толстого, а в конце мая 1967 года, сдав досрочно экзамены за 1-й курс, отправился с друзьями на раскопки в археологическую экспедицию на Ставрополье, в город Прикумск. С тех пор и "заболел" я археологией, и болезнь эта и сейчас даёт о себе знать, хотя мне уже за 70-т.

Стрелой пролетела почти треть лета. Мы приобрели новых друзей и новые интересы, и, что особо важно, навыки самостоятельной жизни в разновозрастном коллективе. И вот, с рекомендательным письмом М.А.Романовской к нашей будущей начальнице И.Т.Кругликовой, мы совершили непростое турне по маршруту Пятигорск — Иноземцево — Ростов — Донецк-Ясиноватая-Джанкой, в ходе которого питались только жерделями и черным хлебом: угнетало безденежье.

На последние гроши купили один билет на поезд, затем передали наши рюкзаки в окно и стали прогуливаться вдоль состава.. Когда же поезд тронулся, будучи без вещей, вскочили за три-четыре вагона от нужного нам, как опаздывающие с прогулки. Всё сошло идеально гладко.

Вот так началась наша крымская эпопея. Через несколько часов, уже под вечер, мы постучали в ворота Керченского музея археологии. Отрывшему их сторожу, показали письмо к Кругликовой, и тот пустил нас переночевать во двор.

Ранним утром, отдохнувшие, но зверски голодные, мы отправились на промысел. На улице Ленина прихватили ящик с бутылками из под молока и на другом конце той же улицы их сдали, получив на руки настоящее богатство: целых три тогдашних рубля. Поблизости на набережной уже работала подходящая забегаловка под названием "Прибой". В неё-то мы и прибились.

Начали пировать. Взяли бутылочку Крымского игристого и по два чебурека, да ещё на две кружки холодного пива хватило, которое мы разделили на троих.

Повеселевшие, вернулись мы к музею. Где-то через полчаса появилась Кругликова. Мы ей представились, передали письмо. Она вручила нам три рубля и, сказав, что у нас до отправления к месту дислокации всего час времени, велела сходить поесть в дешёвую столовую, находящуюся неподалёку, за почтамтом.

Конечно, мы пошли в тот же самый "Прибой", где повторили всё по новому кругу. Когда же вернулись, Ирина Тимофеевна, взглянув на нас с кривой усмешкой, заявила, что сделала большую ошибку, дав нам деньги на руки. Вот такой был своеобразный "театр одного актёра". После этого она приказала грузить подъехавшую экспедиционную машину-фургон. Погрузка, с тщательной укладкой необходимых разнообразных причиндалов, заняла около двух часов. Наконец и мы разместились. Машина тронулась в путь. Мы довольно долго петляли по улочкам Керчи, заезжая в разные учреждения за какими-то документами, и в придачу к ним загрузили ещё пару довольно больших ящиков. Затем около получаса стояли в длинной очереди на автозаправке. После этих мытарств выбрались из города на трассу.

Примерно минут через двадцать мы остановились у какого-то одноэтажного строения, откуда доносились такие запахи, что у нас буквально потекли слюнки. Это оказалась совхозная столовая, где кормили механизаторов в период уборки урожая.

Наконец-то впервые за несколько дней мы прилично поели. Нам дали наваристый борщ со сметаной и большим кусищем говядины. Затем пришло время заняться котлетой величиной с нашу ладонь. Гарниром служило картофельное пюре с половиной здоровенного помидора. К тому же перед каждым поставили по литровой кружке с вишнёвым компотом.

Когда мы всё это слопали, одна из раздатчиц спросила:

"Может кто ещё хочет?"

Думаю вы догадались каков был наш ответ…

* * *

О своей одиссее всё ж продолжу рассказ:

Пожинать то, что сеял – социальный заказ.

Из намеченных целей, не всего я достиг,

Но не только об этом говорит этот стих.

* * *

"Хватай мешки, вокзал отходит! Кто не успел, тот опоздал!"

Насытившиеся, весьма довольные, мы снова погрузились в экспедиционный газончик-фургон и вскоре, миновав указатель с названием открывшегося перед нами довольно большого, расположенного на берегу Казантипского залива Азовского моря села: Новоотрадное, – въехали в него. Метров через 250-300 остановились у ворот небольшого, белёного известью дома, где квартировала вышедшая нам навстречу Марина Андреевна Романовская. Здесь, у нашей штаб-квартиры мы, с помощью нескольких ранее прибывших разновозрастных членов экспедиции примерно за полчаса разгрузились, и тут же бросились к морю, чья синева, сливавшаяся в направлении северо-востока с лазурью небес, ласкала взгляд. Оно было бирюзовым у берега и ультрамариновым ближе к горизонту.

Ох, какое же это удовольствие искупаться в жаркий летний день! Но, дело есть дело. Нам выдали большую палатку, которую мы стали ставить на берегу напротив штабной мазанки. Так началась наша трудовая жизнь, как в шутку сказала Романовская, "в душном и смрадном Новоотрадном".

В процессе обустройства нашего полотняного крова мы заметили, что в каких-то 200-250 метрах от берега под присмотром конного объездчика находится большущая бахча. Естественно, что вид разнокалиберных по величине арбузов не мог нас не прельстить. И вот, когда наконец-то стемнело, при слабом свете усыпавших небо звёзд мы устремились к вожделенной бахче. Конечно же брали экземпляры покрупней.

Вернувшись в свою палатку, приступили к "вскрытию". Увы, из четырёх арбузов, двое были абсолютно не зрелые, а оставшиеся, можно сказать так-сяк, то есть слегка сладкими. Но мы и этому радовались. Саша, или по-другому, Князь (все мы называли себя своеобразными кличками) высказался, что корки, остатки нашего пиршества, не стоит выбрасывать в море прямо против палатки. Надо отнести их метров за сто по берегу, что и было сделано. После этого мы, как говориться отправились "на горшок и спать".

Утром выбрались из палатки. В глаза ударило выплывшее из-за лёгкого облачка солнце, и небесная синева засияла своей первозданной чистотой. Какого же было наше изумление, когда мы обнаружили выплеснутую прибоем кучу арбузных корок в каких-то пяти-шести метрах от палатки?! Вот ведь какая парадоксальная шутка прибоя!

Вскоре, наскоро сполоснувшись в прохладной морской водичке, поднялись к Марине Романовской, так сказать, за разнарядкой. После довольно раннего завтрака в нашей штаб-квартире мы, вооружившись лопатами, во главе с Мариной отправились вершить трудовые подвиги, благо идти было недалече, всего-то метров 150-200. Раскапывали мы прибрежную башню-крепость, имевшую в своё время важное оборонительное и значение.

А через пару дней случилось настоящее ЧП. Ещё до нашего приезда к Романовской, отмечавшей свой день рождения, приехал из Ялты её муж, известный киносценарист Валерий Фрид (на ялтинской киностудии тогда снимался один из его фильмов). Получив на съёмках немалый гонорар, он, помимо букета изысканных белых роз числом в количество исполнившихся лет, подарил супруге золотой перстенёк с тремя небольшими бриллиантами. И вот, когда она получила телеграмму, что Фрид скоро опять приедет, вдруг выяснилось, что драгоценность потерялась.

Этими днями Романовская помимо раскопа никуда не ходила. Она призвала нас на поиски, пообещав нашедшему солидную премию. Мы с энтузиазмом шерстили всю территорию от штаб-хаты до раскопа, но всё без толку. Бедняжка аж посерела с горя. Но Господь смилостивился. Буквально накануне приезда Фрида перстень нашёлся. Оказывается Марина, когда мыла руки поутру, снимала его с пальца. В большой мыльнице, рядом с маленьким обмылком, он и обнаружился. На радостях наша начальница за завтраком выставила 500-грамовую банку осетровой икры. Этим деликатесом её снабжал зять хозяйки, работавший инспектором рыбоохраны.

На следующий день на такси из Ялты прикатил Фрид со своим коллегой-сценаристом Юлием Дунским. Было пиршество с шампанским и водочкой, ну и конечно же с чёрной икрой и даже с шашлыками, заранее ими замаринованными в сухом белом вине. Гости травили анекдоты и истории из жизни киношников и "сидельцев". Именно тогда мы узнали, что Фрид и Дунский были узниками Гулага с 1944 по 1955 год, по обвинению в заговоре против Сталина.

Судьбы их очень сложны и весьма трагичны. К примеру Дунский, более 10 лет страдал от астмы. И вот, в марте 1982 года, узнав, что у него неоперабельный рак, он снял со сберкнижки все деньги, раздал долги и застрелился из охотничьего ружья. Фрид же пережил его на 16 лет. Похоронены они рядом на Донском кладбище в Москве. Кстати скажу, что свою дочь от Фрида, Романовская назвала в честь Дунского Юлей, заранее решив, коли родится мальчик, его назовут Юликом.

Они были очень разными: Валерий – импульсивный и жизнерадостный, а Юлий – сама сдержанность, но было в этих двух «очкариках» и нечто общее: оба слыли умными, интеллигентными, и весьма нравились девушкам.

Переночевав, гости укатили от Азовского моря к Чёрному. А на другой день наступило бабье царство. Автобусом из Керчи привезли студенток-историчек из двух групп МГУ. Это та ещё была Канатчикова дача. Парни-историки, по моде того времени, деньги в стройотрядах зарабатывали, а эти изнеженные папино-мамины дочки приехали на летнюю полевую археологическую практику с полными чемоданами разных платьев-нарядов, да только красоваться особо не перед кем было. Вот ведь невезуха.

Понятное дело, что у нас при виде такого изобилия расфуфыренных сверстниц сердечки ёкнули. И вот обратила на себя моё внимание одна девушка. Её глаза, сияющие блеском молодой энергии, были как две жемчужины: красивые, но не прозрачные. Какая-то загадочность таилась в них. Удивила красочная цветовая гамма – фиолетовое платье, так не идущее к её глазам, но удачно оттеняющее лицо и руки, придавая коже изысканный опаловый отсвет. Без сомнения, этим Господь подал мне добрый знак, что это сама судьба явилась в женском обличье. Известная заповедь "не сотвори себе кумира" была моментально мною забыта.

Я тут же подошёл к ней и, указывая на нашу палатку, пригласил к нам в гости, обещая рассказать, что же им предстоит раскапывать. При этом я без всякого зазрения совести посоветовал взять с собой пару подруг, дескать одной ей наверное будет неудобно идти к жилищу парней. Почему только пару… Потому, что Саша Масленников, по кличке Искандер, Был, как говорится, весь в науке, и дамами в ту пору не интересовался.

В общем, можно сказать, что "Paris coute la messe", ибо через несколько минут три девчонки, одна другой краше, пришли к нам, вроде бы ненадолго, но, увы, получилось совсем наоборот. Быстренько им представившись, кто мы и откуда, начали, в свою очередь, их расспрашивать: "ху из ху". Как на их примере оказалось, среди всех прибывших МГУшниц не было никого из простолюдин. Они были доченьки высокопоставленных лиц. Наши новые подруги тоже вполне подходили под это определение.

Одна из них оказалась дочерью проректора МАИ, папа другой был первым секретарём Луцкого обкома компартии Украины. Она даже жила в здании так называемого Представительства этой республики в столице СССР. Отец третьей – занимал важный пост в городке космонавтов (она похвалилась перед нами своими фотографиями, на коих была рядам с Гагариным, Терешковой и т.п. и т.д.).

Такой вот удачный симбиоз у нас получился. Мы довольно таки быстро сдружились, играли в карты и в бадминтон, рассказывали друг другу разные занимательные истории "из жизни", вместе с нашими симпатизантками ходили на раскоп. В общем не скучали. Впрочем, не ждите пикантных подробностей. Помимо дружеских объятий и поцелуев преимущественно в щечки, у нас, как это прозвучало спустя годы (в СССР секса нет… было сказано кажется в 1986 году) тоже никакого секса не было: отношения были чисто джентльменскими, хотя к тому времени мы уже не были девственниками. Нам было так хорошо со своим дружным сплочённым коллективом в нашем шестизвёздном отеле-палатке, где мы чувствовали себя, как рыбы в воде, что лишний раз и вылезать-то из него не хотелось.

Однако, у прочих девиц, обойдённых нашим вниманием и обалдевшим от отсутствия свободных представителей сильного пола, всё это, кроме раздражения ничего не вызывало. Мы будто осиное гнездо среди них разворошили. Мера их недовольства и слепой зависти была столь очевидно бездонна и смрадна, что кроме желания отшатнуться подальше от этой затхлости, мы других чувств не испытывали. Впрочем, ну где ж им было вспомнить о гордости? Среди них даже началось своеобразное соревнование за привлечение внимания 14-тилетнего малолетки Димочки, племянника нашего завхоза. Конкуренция за ЭТО тщедушное "сокровище" была немалая. Обладая очень аморфным характером, то есть по сути будучи бесхарактерным, "Племянничек" так старался любой из них угодить, что я дал ему прозвище "Дима-гусь-за-всё-берусь".

Расскажу о пресловутом завхозе. Виктор Никанорович Карасёв, кандидат исторических наук, был той ещё ослепительности мудозвон. Он поразил нас своими не вполне мужскими замашками, что очень бросалось в глаза. Из нас он почему-то сразу выделил Сашу Князя, и с сальной улыбочкой начал соблазнять его разными вкусностями, вроде яичницы с помидорами, жареной картошечки с малосольными огурчиками, блинчиками с мясным фаршем и т.п. Бедный Князь с немалым трудом от него отбивался.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Из Москвы пришла телеграмма, что сильно заболела Юлия Семёновна Крушкол – видный археолог, доктор исторических наук, аспирантом которой был, впоследствии у неё же защитившийся Карасёв. Он фактически жил у Крушкол, стирал бельё, гладил, готовил, выполнял её поручения. Викник, как мы между собой его величали, тут же рванул в столицу, а меня вызвала Романовская и сказав, что давно заметила мои хозяйственные способности, поручила исполнять функции завхоза, для чего теперь я буду уходить с раскопа на полтора часа раньше.

Действительно, у меня это дело продвигалось довольно неплохо, и вскоре Марина выдала пророчество, которое взаправду спустя годы исполнилось. Она как-то за завтраком сказала, вот дескать, пройдёт время и Саша Масленников станет начальником экспедиции, а Ян будет у него завхозом. И вот, через восемь лет Масленников возглавил Восточно-Крымскую Археологическую Экспедицию (ВКАЭ), а ещё через два года я стал у него завхозом, проработав много лет в этой должности.

Но я, простите, несколько отвлёкся. Продолжу повествование… Примерно недели через три после наступления бабьего царства, Романовская объявила выходной с выездом в Керчь для посещения бани или душевых. Понятное дело, что мытью тела морской водой требовалась более эффективная альтернатива. Утром пришёл заранее заказанный большой автобус. Возможность оттянуться в городе возбудила у девок немалый ажиотаж. Из чемоданов были извлечены разнообразные наряды и украшения.

В Керчи, после посещения душевых, мы довольно бегло показали нашей маленькой гопкомпании экспозицию музея. Затем, считая ступеньки лестницы, поднялись на вершину Митридата, откуда весь город был виден как на ладони, а через пролив в лёгкой дымке виднелась Тамань. Спустившись к центральной площади Ленина, мы направились в столь полюбившийся нам ранее " Прибой ". По дороге мы миновали несколько кафешек, в которых "гудели" наши возбуждённые коллеги эмгэушницы, не отказывавшие себе в изысканных яствах.

В "Прибое" наша компашка тоже вволю угостилась. Было и Крымское игристое и чебуреки и баранина в горшочках, жульен и греческий салат. Мы, мужики особо налегали на пиво. День-то стоял очень жаркий, а оно было изумительно холодным, хотя воспоминания о нём согревают меня и по сей день. Живот мой настолько раздулся, что мой старенький изношенный брючный ремень лопнул. Пришлось подпоясаться случайной верёвочкой.

Конечно, в отличие от нас, в назначенное место сбора к заранее указанному времени прочие гулёны не собрались. Пришлось ждать более получаса. И вот наконец "усталые, но довольные, туристы возвратились домой". Разговорам, обмену впечатлений было ещё аж на несколько дней. Но, увы, всему хорошему неизбежно приходит конец.

Настала печальная пора прощаться с нашими милыми душам и сердцам подругами. Конечно же зазвучали слова о будущих встречах в столь близко расположенной к Туле столице. Естественно девчонки кинули в море мелкие монетки, чтобы ещё сюда вернуться. Как предписывает традиция, присев на дорожку, мы помогли загрузить в автобус их багаж, и помахали им вслед руками на прощание.

С их отъездом даже погода начала меняться. Задул норд – ветер с севера. На одном из вечерних застолий у меня родились строки:

Бегут по морю белые валы.

Нам предстоит садиться за столы:

Для ужина уже пришла пора.

Да, хороши под Керчью вечера!

А где-то дней через десять-двенадцать в Новоотрадное на почту к нам пришла увесистая посылка. В общем-то довольно неожиданно, поскольку мы следовали правилу, о котором писал М.Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" "Никогда и ничего не просите!.. Сами предложат и сами всё дадут!"

Чего в ней только не было… Меня особенно приятно удивил брючный ремень из натуральной кожи. Ещё там был 35-градусный финский ликёр, шоколадные конфеты "Ассорти", три пачки американских сигарет "Camel", американская зажигалка, шесть экземпляров дефицитнейшей в ту пору жвачной резинки, колбаса твёрдого копчения (палка была столь длинна, что не умещалась в посылочный ящик и её разрезали пополам), тающие во рту и приятно его охлаждающие ментоловые таблетки, и наконец большой фонарик с батарейками к нему.

Вечером того же дня при свете этого подвешенного под самой крышей палатки фонарика был пир горой с тостами за здоровье и процветание наших подруг. А нас впереди ожидала поездка на пароме через пролив в Анапу, но об этом, бог даст, я ещё напишу.

А с нашими дорогими москвичками мы ещё таки встретились, правда всего один раз. Ходили в кинотеатр, что в гостинице "Метрополь". У них были чеки так называемой "Берёзки", по которым они взяли для нас штатовские сигареты. Они так же угощали нас кока-колой и бутербродами с сёмгой. Однако уже чувствовалась некоторая натянутость.

В итоге мы таки всё же сообразили, что не им чета, ибо такие провинциалы вроде нас для них как бы пришельцы из другой галактики, контакт с которыми хоть и был весьма интересен, но абсолютно бесперспективен. На этом всё и закончилось.