История на исходе субботы

Шимон, высокий смуглый еврей со впалыми щеками, коротко подстриженной бородой и постоянно красным, словно обмороженным, носом был полной противоположностью своему другу Рувену. Приземистый, коренастый, с пепельно-белой кожей, покрытой россыпью коричневых веснушек, Рувен любил хорошо поесть и крепко выпить. Подражая русским аристократам, он чисто брил свое румяное лицо, а подобно русским купцам, с которыми часто имел дело, норовил перед едой выпить большую рюмку холодной водки и захрустеть ее соленым огурцом.

Если Шимон говорил «да», Рувен был обязан сказать «нет», Шимон любил пошутить, Рувен же постоянно сохранял чуть мрачноватое молчание. Шимон уповал на лучшее и верил в счастливое завтра, а Рувен просил только о том, чтобы следующий день был не хуже предыдущего. Однако столь разительное несходство внешности и характеров не только не помешало им дружить, а сделало их дружбу по-особенному интересной.

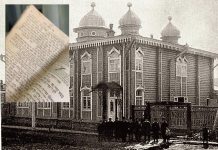

Они родились и выросли в небольшом местечке на Полесье, где над болотами плотным паром висел туман, и рыжее, словно заржавленное солнце не спеша ходило над желтыми клочками полей и заваленным буреломом низким лесом. Все было любо друзьям в родных краях, кроме одного – не сыскать там было заработка. Сговорившись, они накопили немного денег и отправились в глубинную Россию — искать пропитание. Занесло их на южный Урал, в большой, по сравнению с местечком, город Оренбург. Евреев там до сих пор не видывали, разве что проездом, поэтому о синагоге и кошерной пище пришлось позабыть. Поначалу они крепились, питаясь вареной картошкой и селедкой, но потихоньку перестали накладывать тфилин, молиться три раза в день, потом отложили в сторону субботу и начали вкушать местные шанежки.

Нет, свининой они брезговали, сома не хотели даже видеть, а до трефного мяса докатились только через год. Сколько может молодой организм прожить на одной рыбе, так недолго и плавники отрастить! Первый кусок мяса, как обычно, пошел комом, зато потом пошло, поехало и полетело. Друзья стали завсегдатаями оренбургских трактиров и с превеликим удовольствием уплетали, что дают, кроме, не дай Бог, свинины. Именно это немытое животное стало последним оплотом веры в их жизни.

Если с кошерной пищей в Оренбурге было тяжело, то заработка хватало в избытке. Отточенные на Талмуде мозги юных приятелей легко справлялись с самыми замысловатыми комбинациями купли-продажи, оставляя позади опытных оренбургских купцов. Через три года молодые евреи обзавелись собственными, пусть небольшими, но полностью выкупленными домами, наняли прислугу и стали подумывать о пароконном выезде.

В родные края их не тянуло, чем плохо в Оренбурге? Добрые русские женщины охотно скрашивали их одинокое существование, довольствуясь более чем скромными подарками, а новые приятели из золотой оренбургской молодежи учили весело проводить время на заимках. Правда, столько пить друзья не могли, после пятой рюмки Рувена начинало мутить. Шимон держался лучше, однако и он, доходя до восьмой, ощущал отчетливые позывы на рвоту. Однако явные сдвиги уже намечались, и оренбургские приятели, снисходительно похлопывая по плечам евреев, за чей счет они пили, уверяли, что из них выйдет толк. И толк выходил, Шимон и Рувен стремительно превращались в русских: они уже одевались как купцы, ели почти ту же самую пищу, в их речи появились слова «однерка» и «посюдова», и чокали не хуже коренных жителей.

Сильна еврейская душа. Как ни дави ее, как ни глуши, как ни старайся забыть о ее существовании, но выберется она из-под любого гнета и заявит о себе в самый, казалось бы, неподходящий для этого момент.

Зима на Урале начиналась рано, бывало, первый снег выпадал уже в конце сентября. Осень в том году выдалась скорой и ненастной, без бабьего лета. Днями напролет лил холодный дождь, почти сразу после полудня становилось сумрачно, и в домах зажигали свечи. Дороги размыло, по улицам Оренбурга с завыванием носился мокрый ветер. Рано наступавшая темнота казалась первобытно древней, словно цивилизация уже кончилась и за окном нет ни домов, ни брусчатой мостовой, ни заводов и фабрик, а без конца тянется только черный глухой лес.

Друзьям эта осень напомнила родное Полесье. Как желтеют за один день березы, омытые прозрачным воздухом, напоенным винным запахом умирающих листьев. Как висят над коричнево-желтыми полянами полосы тонкого тумана, и сквозь голые ветки деревьев белеет низкое белое небо. Шимону вдруг страстно захотелось снова увидеть эту ласковую осень, столь не похожую на оренбургское ненастье.

– А почему нет? – отозвался на предложение друга Рувен. – Месяц- другой нас тут не хватятся. Хотя до осени мы уже не поспеем.

– Все равно, давай поедем! – воскликнул Шимон.

С наступлением морозов в Оренбурге жизнь впадала в зимнюю спячку. Торговля замирала, бойко шла только водка, которую больше всего употребляли в холодные месяцы. Водкой друзья не торговали, не потому, что не хотели, а потому, что вокруг этого прибыльного дела частоколом стояли оренбургские купцы, на выстрел не подпускавшие чужаков. Проникнуть в круг торговцев водкой мог только близкий родственник.

Собрались и поехали по первому снегу. Подмерзшая дорога хрустела, заколдованная морозом природа притихла, и в тишине с особенной четкостью раздавался скрип полозьев и похрапывание тащившей сани лошади.

Спустя неделю, поздним холодным вечером, сани оказались в небольшой деревне Курской губернии. Надо было искать ночлег, возница увидел свет в окошке одной избы и постучал в дверь. На стук вышел высокий мужик в армяке. Его лицо, освещенное светом полной луны, выглядело совсем молодым, из-под широких бровей внимательно смотрели черные, чуть навыкате глаза, но волосы были белы, точно лунь.

– На ночлег пустите, – попросил ямщик. – С утра в дороге, совсем окоченели.

– Мы хорошо заплатим, – добавил Шимон.

– У меня места только для двоих, – ответил хозяин. – Одного, – он выразительно взглянул на ямщика, – я могу устроить у соседа, а вы, господа хорошие, раздевайтесь и отогревайтесь, пока самовар закипит.

Горница бревенчатой, обшитой серым тесом избы-шестистенки была просторной и чистой. На столе, покрытом белой скатертью, горела свеча в расчищенном бронзовом подсвечнике, лежал каравай хлеба, и стояла берестяная солонка, сделанная с подлинно народным изяществом. Пока Шимон и Реувен стаскивали шубы, разматывали шарфы и грели окоченевшие пальцы у большой русской печи, занимавшей чуть не треть горницы, хозяин раздул самовар. К горьковатому запаху остывшего дыма прибавился свежий дух углей.

– Уж простите, – пробасил хозяин, раздувая старым сапогом самовар, – сахар весь вышел. Меду не хотите?

Самовар затянул свою жалобную песню, и вскоре на столе перед гостями оказались две большие чашки, дымящийся чайничек с заваркой, миска, наполненная почти до краев душистым медом, и крупно нарезанные ломти ржаного хлеба.

– Большое спасибо, хозяин! – воскликнул Шимон. – Как звать-то тебя?

– Прохором кличут. А вас?

Друзья представились

– Из явреев, стало быть, будете, – промолвил хозяин. – То-то гляжу смуглые вы да носатые, хоть одеждой нашенские.

– Какими уродились, такие и есть, – отозвался Реувен, отхлебывая чай. – А откуда ты про еврейскую одежду знаешь?

– Да уж знаю, – неопределенно ответил Прохор. – Что на ужин желаете?

– Нам бы мяса горячего, – вмешался Шимон. – И картошечки отварной с маслицем. С утра ничего не ели.

– Мясо у меня только трефное, – сурово ответил Прохор.

– Ого, – удивился Шимон, – да ты хорошо осведомлен в еврейских делах. Только пусть это тебя не тревожит, готовь, что есть, только поскорее.

– Стало быть, трефное вам готовить? – уточнил Прохор.

– Ты, дед, часом не раввином будешь? – со смехом воскликнул Шимон. – Какая тебе разница, что мы едим? За все будет заплачено! Только не томи, не томи, у нас уже животы подводит.

– Хорошо, – хозяин накинул на плечи армяк и двинулся к выходу. – Пойду сготовлю. Только время надобно, печь затопить, мясо разделать… Пейте пока чай.

Свежий ржаной хлеб раздразнил и без того зверский аппетит. Друзья щедро поливали его медом и запивали ароматным чаем. Прошло совсем немного времени, как входная дверь заскрипела, и на пороге возник хозяин избы.

– Что, уже готово? – хотел воскликнуть Рувен и осекся. Лицо Прохора было страшным. Зубы скалились в недоброй ухмылке, глаза блестели, а в руке он сжимал остро наточенный топор.

– Конец вам пришел, господа хорошие, – грозно произнес он. – Молитесь своему Богу.

– Что случилось, Прохор? – попытался утихомирить его Шимон. – Неужели мы тебя чем-то обидели? Если так, то невзначай, не нарочно. И просим прощения от всего сердца!

– Обидели? – усмехнулся Прохор. – Разве я похож на человека, который обижается на вяканье таких мозгляков, как вы? Прощения просите! Ужо рассмешили! Я грабитель, убийство моя профессия. Если Бог вас ко мне привел, значит, водятся за вами грешки.

– Вот ты о Боге заговорил! – вскричал Рувен. – А Бог запрещает убивать невинных!

– Да кто ж тебе сказал, что ты невинный? – усмехнулся Прохор, пробуя лезвие топора ногтем большого пальца. – Был бы невинным, ко мне бы не заехал. Я орудие Божие, топор в его руках. Он мне грешников посылает, чтобы приговор в исполнение привести. А денежки ваши, одежонка и бельишко – скромная плата за мои труды.

– Сумасшедший, – шепнул Шимон на идише. – Видишь, глаза белые, безумные.

– Не шепчитесь, начинайте молиться! – рявкнул Прохор. – Бояться нечего, убиваю я быстро, топор у меня острый, точно бритва. Один удар, и голова с плеч. Даже ойкнуть не успеете. Ну, с кого начнем? – и он сделал шаг по направлению к друзьям.

– Но мы еще не молились! – выкрикнул Реувен.

– Ладно, бормочите свои псалмы, а я пойду топор заправлю, не нравится мне лезвие, ох не нравится.

Прохор вышел и запер за собой дверь. Шимон рванулся к двери, ведущей внутрь избы, – заперта, Рувен дернул окно – забито.

– Мы попались, – прошептал Шимон. – Дернула же нас нелегкая оставить Оренбург! Чего нам не хватало?

– Что теперь об этом думать, – ответил ему Рувен. – Может, и вправду видуй прочитать?

– А ты его помнишь наизусть?

– Нет.

– А что помнишь?

Друзья принялись вспоминать и выяснили, что молитвы и псалмы, казавшиеся им знакомыми до последней буковки, почти стерлись из памяти.

Дверь отворилась, и Прохор решительно вошел в комнату.

– Готовы? – спросил он, поигрывая топором. Хорошо наточенное лезвие играло в колеблющемся свете свечи.

– Нет! – в один голос выкрикнули друзья.

– А чего зря время тянуть? – бросил Прохор, снова проводя ногтем по кромке. – Поймите, это ваш конец. Отсюда еще никто не выбирался.

– А наш ямщик? – вскричал Шимон. – Он-то знает, где мы, и придет утром!

– Ваш ямщик… – Прохор перебросил топор в левую руку, а правой размашисто перекрестился. – Царствие ему небесное, да упокоится с миром.

– Как же такое может быть! – заскулил Рувен.– Прямо посреди деревни убивают живых людей, и никому до этого нет дела!

– Ты бы лучше о своей душе позаботился, – мрачно заметил Прохор. – Ведь совсем немного осталось. Ждать до утра я не стану.

– Видишь ли, – объяснил Шимон, – дело в том, что наизусть слова покаяния мы не помним, а молитвенника у нас с собой нет.

– Что вы за евреи такие, – усмехнулся Прохор, – пускаетесь в путь без молитвенника?! Ладно, пошли со мной, есть у меня комнатка, где вы отыщете все необходимое. Но не вздумайте зря терять время!

Он отпер дверь, ведущую во внутреннее помещение шестистенки, и сделал знак рукой – проходите. Когда друзья оказались внутри, Прохор взял со стола подсвечник с горящей свечой и протянул его через проем. Рувен принял подсвечник, и дверь тотчас захлопнулась. Проскрежетал поворачиваемый в замке ключ, еще раз хлопнула дверь, уже наружная, и воцарилась обложная тишина.

В комнате у стены стояла аккуратно застеленная кровать, возле нее располагались стол и две грубые табуретки. Пахло пылью и старым воском. На столе лежала книга в потертом переплете. Шимон раскрыл ее и тут же удивленно воскликнул:

– Смотри, да это же сидур – молитвенник! И какой старый! Откуда он здесь?

– Этот бандит убил проезжего еврея, откуда еще, – мрачно отозвался Рувен.

Друзья замолчали. Несчастье стояло в комнате, плотное, как грозовое облако. Им вдруг захотелось молиться. Да, впервые за последние годы. Что-то огромное властно повернуло их сердца, из памяти тут же всплыла их вольная жизнь в Оренбурге, только в тишине этой комнаты она уже не представлялась ни столь завлекательной, ни такой приятной. Горькое сожаление переполнило сердца друзей, подступило к горлу, и от этой едкой горечи из глаз покатились слезы.

Шимон отыскал таханун, покаянную молитву, и стал медленно читать, громко выговаривая каждое слово. Рувен, глотая слезы, вторил. Закончив таханун, перешли к псалмам. Шимон читал их нараспев, раскачиваясь, как делали старики в синагоге его местечка. Рувен раскачивался вместе с ним, и мелодия тоже качалась вместе с друзьями.

Горечь и раскаяние достигли такой силы, что губы уже не могли выговаривать слова. Шимон отложил в сторону молитвенник и затянул старый хасидский нигун. Он слышал его от деда, хасида; по преданию, его сочинил сам Алтер Ребе. Рувен подхватил, и они повели нигун на два голоса, долго-долго, многократно возвращаясь к музыкальным фразам.

Песня напомнила каждому из них детство, сейчас кажущееся невинным. Что они знали тогда: хедер, уроки старика меламеда, длинные молитвы, проказы во дворе синагоги. Самым большим злодейством была перепачканная чернилами скамья соседа. А теперь? Как превратились они, скромные мальчики, учившие наизусть целые разделы Мишны, в завсегдатаев оренбургских трактиров?

Они пели и плакали, плакали и пели и даже не заметили, как дверь отворилась, и в комнату вошел Прохор.

– Чисто выводите, – сказал он. – Даже слезы на глаза навернулись. Пожалуйте за стол, картошка сварилась, а квашеная капуста отошла с мороза.

Друзья подняли головы и с трудом узнали хозяина избы. Перед ними стоял другой человек, его лицо улыбалось, излучая доброту и приязнь. Ни топора, ни жестокой усмешки, ни оскаленных зубов и оловянных от бешенства глаз.

– Так ты…– начал было Шимон, но Прохор оборвал его на полуслове.

– Я вовсе не намеревался вас убивать или, не дай Бог, причинить какой-либо вред.

– Но тогда… что тогда все это значит? – удивленно выдохнул Рувен.

– Сейчас объясню. Пойдемте в горницу.

Усевшись за стол, на котором дымился казанок с картошкой, стояла глубокая миска из красной обожженной глины с крепкими солеными огурцами и берестяной туесок с белой, хрусткой на вид капустой, друзья стали слушать рассказ Прохора.

– Много лет назад через нашу деревню проезжал святой старец. Из ваших, из евреев. Он плохо себя чувствовал, и его разместили в моем доме. Откуда я знаю, что он святой? Этого только слепой бы не заметил. Когда он переступил порог, горница словно светом озарилась. Я такого никогда не видел и поначалу решил, будто его служки зажгли много свечей. Ан нет, то не свечи сияли, а душа его святая.

Я поместил его вот в этой комнате, – Прохор указал рукой на дверь, из которой Шимон и Рувен только что вышли. – Старец приехал больным и спустя несколько дней скончался. Когда он умер, я плакал, как не плакал по самым близким родственникам. Сразу после того, как тело вынесли из комнаты его сопровождающие, я запер дверь и пускаю в нее только евреев, которые хотят помолиться.

– Очень трогательная история, – буркнул Реувен. – Но при чем здесь топор и угрозы?

– А вот при чем, – нимало не смутившись, продолжил Прохор. – Святой старец ко мне очень тепло относился и благословил меня на долгую жизнь. Как вы думаете, сколько мне лет?

– Пятьдесят—пятьдесят пять, – произнес Шимон. – Надо сказать, что выглядишь ты довольно неплохо.

– Я давно перевалил через девяносто, – усмехнулся Прохор. – Пятьдесят мне исполнилось в тот год, когда старец освятил меня благословением.

Шимон и Рувен от удивления выпучили глаза. Они помнили восьмидесятилетних стариков родного местечка. Это были ветхие, с трудом передвигавшие ноги старцы. В синагогу они добирались только с помощью правнуков, а Прохор… нет, иначе чем чудом это назвать было невозможно.

– Так вот, – продолжил хозяин избы. – Святой старец сказал: к тебе будут приезжать на постой евреи. Если они попросят приготовить им трефное мясо – угрожай им смертью, пока не раскаются. Пальцем не трогай, но угрожай, как хочешь. Так что не обижайтесь на меня, господа хорошие, что пуганул вас маленько. Я всего лишь исполнял наказ святого человека.

– И много таких евреев у тебя останавливалось? – поинтересовался Шимон.

– Вы первые, – ответил Прохор.

Когда изумление вместе с пунцовой краской стыда схлынуло, а желудки наполнились, друзья принялись расспрашивать Прохора о святом старце. Выяснилось, что сразу после смерти его увезли в городок Гадяч, где было ближайшее еврейское кладбище, и там похоронили.

– Гадяч! – вскричал в величайшем возбуждении Шимон. – А твоя деревня случайно не Пены называется?

– Точно, Пены!

– Тогда я знаю, как звали святого старца! – воскликнул Шимон. – Шнеур-Залман, не так ли?

– Этого я не знаю, – ответил Прохор. – По имени его никто не называл.

– А как же к нему обращались?

– Ребе.

На следующий день Шимон и Рувен отправились прямиком в Гадяч и провели целый день на могиле праведника. Закончив молиться, они дали друг другу слово свернуть все дела в Оренбурге, вернуться в родное местечко и жить по заповедям Торы.