Из цикла «Авторы Победы: последние страницы войны»

В рамках совместного с Научно-просветительным центром «Холокост» проекта «Авторы Победы: последние страницы войны» мы продолжаем публикацию писем и дневников последних недель Великой Отечественной. Большинство из публикуемых документов было передано в Архив Центра «Холокост» из семейных архивов граждан постсоветских республик, Израиля и США. В изданных Центром пяти сборниках «Сохрани мои письма…» в 2007–2019 годах было опубликовано свыше 1500 писем и 1000 фотографий, около 30 дневников — в том числе присланных из Иерусалима, Тель-Авива, Хадеры, Реховота и Ашдода. Просим наших читателей направлять в Центр «Холокост» оригиналы и электронные копии своих семейных реликвий по адресам: [email protected] или [email protected]

Публикацию подготовили сотрудники Центра «Холокост» профессор РГГУ Илья Альтман, Роман Жигун и Светлана Тиханкина

«СЕГОДНЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ — СОЕДИНИЛИСЬ С СОЮЗНИКАМИ»

Главной новостью сводки Совинформбюро от 27 апреля 1945 года стало известие о произошедшей ранее встрече с союзниками на Эльбе. Многим фронтовикам эта новость казалась важным предвестником Победы. Вот и гвардии майор Даниил Иванович Погуляев, уроженец белорусского местечка Горы, участник Первой мировой и Гражданской войн, политработник 1-й отдельной гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады, оригинально поздравил с этим событием жену Татьяну и двух маленьких детей (старший сын Всеволод погиб при освобождении Латвии) — открыткой с букетом цветов.

Чуть позднее чувства советских солдат выразит в письме маме и бабушке 19-летний десантник, уроженец Сталинградской области Василий Полеев:

«Самый радостный момент солдату-фронтовику — это встреча с братьями по оружию. И вот, представьте, какая была наша встреча с американцами! Как только начали сходиться наши с американцами, в воздух полетели тысячи разноцветных ракет. Друг друга обнимали, целовали, поздравляли».

Но до Победы оставались ещё самые трудные дни. 27 апреля день войска 1-го Белорусского фронта овладели городами Ратенов, Шпандау, Потсдам. В Берлине ещё шли ожесточённые уличные бои, но Д. И. Погуляев был уверен, что столица рейха пала. Свой боевой путь он завершал в Германии, пройдя его от стен Москвы и Ленинграда, освобождая советские и польские города. Был награждён орденами Отечественной войны I и II степеней (дважды!) и Красной Звезды. Публикуемое письмо впервые издано в сборнике «Письма с фронта и на фронт. 1941–1945» (Смоленск, 1991):

«27 апреля 1945 г.

Дорогая, родная, милая моя Татьяна!

Пишу тебе из-за реки Одер. Форсировали мы эту широкую реку с трудом, но и к этому мы были подготовлены. Сейчас легко дышится. Мы далеко уже ушли от Одера. Направление держим на Гамбург. Берлин без нас взяли. Сегодня для всех нас большая радость — соединились войска Красной Армии с союзниками. Поэтому случаю решил послать тебе букет цветов (на открытке).

А когда увидимся, ты должна будешь встретить меня и всю Красную Армию с букетом цветов. Конец войне скоро.

Целую тебя и детей крепко.

Любящий тебя муж Даня».

В мирное время Д. И. Погуляев (1895–1974) — известный учёный, доктор наук, профессор, заведовал кафедрой в Смоленском пединституте, награждён орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

«БЕРЛИН УЖЕ НАШ. С СОЮЗНИКАМИ СОЕДИНИЛИСЬ»

Связист Яков Васильевич Удонов, воевавший с 1943 года, не понаслышке знал о том, как важна на войне связь и каково значение искусства шифрования. Своим родителям и сестре Зое, в посёлок Мстёра нынешней Владимирской области, он отправил свыше 100 писем — с Курской дуги, из Украины, Молдавии, Румынии, Польши и Германии. Он часто писал о себе в третьем лице, как о неком другом «Якове Васильевиче», — и этот шифр позволял находчивому связисту, обходя военную цензуру, сообщать родным место своего пребывания.

«4 мая 1945 г.

Здравствуйте, дорогие мои родители! Получил я от вас вчера письмо. Значит, вы говорите, что Юрий находится на 1-м Украинском фронте около Бреслау. А Яков Васильевич находится около города Дрездена!

Я живу по-прежнему хорошо. 1 мая провёл замечательно. Ну, выпили по 200 грамм коньяку. Были в кино, смотрели кинокартины „Миссия в Москву“, „Иван Грозный“. Посылаю вам справку о льготах.

Война, сами видите, подходит к концу. Берлин уже наш. С союзниками соединились! В общем, дело идёт так, как надо».

В письме упомянуты известный шедевр Сергея Эйзенштейна, снятый в эвакуации в Алма-Ате, и картина популярнейшего на тот момент голливудского режиссёра Майкла Кёртица (оба евреи!). Работа Кёртица была одной из целой серии просоветских кинолент, снятых в США в военные годы. Такие фильмы, как «Миссия в Москву», «Песнь о России», «Дни славы» и «Северная звезда» создавали для американского зрителя героический и дружественный образ Советского Союза; некоторые из них попадали в СССР «по ленд-лизу» и демонстрировались бойцам Красной Армии.

Автор письма после войны окончит Московский историко-архивный институт, посвятит себя работе в государственных архивах Владимирской области. Именно там в 35-й юбилей Победы начнётся, ставшая затем всесоюзной, «Операция „Фронтовое письмо“»: владимирские архивы соберут тысячи писем времён Великой Отечественной. У самых истоков этой инициативы стоял другой владимирский архивист — будущий сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост» Илья Альтман. Через десять лет после начала «Операции» был издан сборник писем «Хроника чувств» (в него вошли и письма Удонова), который в каком-то смысле заложил традицию, продолженную, спустя годы, в сборниках Центра «Холокост» «Сохрани мои письма…».

А Яков Удонов доживёт до сорокалетия Победы, когда было решено наградить всех живых на тот момент фронтовиков орденами Отечественной войны… и он получит орден II степени, изготовленный на фабрике в его родном посёлке Мстёра — одном из крупнейших центров русских ремёсел.

«ХОЧЕТСЯ ПОЖАТЬ РУКУ»

После взятия Берлина война продолжалась ещё неделю, шли бои, однако трудно было не заметить некоторое изменение, произошедшее в сообщениях Совинформбюро, — теперь они ежедневно передавали сводки о количестве сдавшихся солдат и офицеров противника. Словосочетание «взяты в плен» постепенно вытесняло из текстов слово «уничтожены».

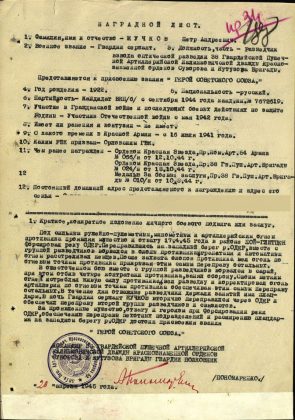

В письме жене Тамаре от 4 мая 1945 года эту перемену по-своему отмечал разведчик 38-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады гвардии сержант Пётр Андреевич Жучков. Уроженец Орловщины, из 23 лет своей жизни четыре года он провёл в войсках. На фронте — с мая 1942-го. Десятки раз ходил в разведку, участвовал в тяжёлых боях. Был награждён двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Тишина и враг, не оказывающий сопротивления, были ему непривычны. Зато радостно было увидеть союзников, принять участие в одной из уже многочисленных встреч на Эльбе. Пётр Жучков описывал свои противоречивые чувства и не знал о том, что уже три генерала подписали представление на присвоение ему звания Героя.

«4 мая 1945 г.

Здравствуй, Томочка! Вот впереди распростёрлось широкое и ровное шоссе. Всего нас вырвалось вперёд пять человек. Прошли большой населённый пункт, видим лишь одно гражданское население. Тихо, не единого выстрела. Словно всё кончено. Ничего не понятно. Подходим к лесу: со всех сторон выходят пачками немецкие солдаты по 10-20 человек, тут же бросают винтовки, поднимают руки, и приветствуют проходящую пятёрку разведчиков.

Кого ни спроси — все отвечают „на хауз“ и война, говорят, „капут“. Осталось три километра до Эльбы; всё стремление вперед. Вперёд к Эльбе. Потому что уже на том берегу уже ожидают нас союзные войска, англичане и американцы. Хочется пожать руку большим людям. Весь берег был заполнен тысячами побросавших оружие немецких солдат. Они оказались в тисках: отсюда мы, а оттуда — наши союзники.

И вот мы отчалили от берега и подплыли к берегу, откуда нам махали приветственно. Поздоровались, поговорили, у них были переводчики. Эта историческая дата, 3 мая 1945 г., в моей жизни надолго останется в памяти.

Сейчас передышка, ждём — куда [отправят].

Со мной всё в порядке.

Целую тебя и люблю, моя хорошенькая». (С правдой о войне. Письма 1941–1945 гг. Орёл, 2015. С. 60–61).

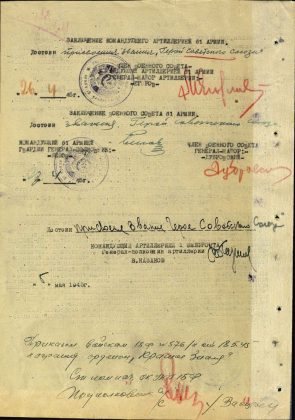

Пятого мая командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Василий Казаков ставит четвёртую подпись и резолюцию на наградном листе Петра Жучкова: «достоин присвоения звания Героя Советского Союза. И лишь последняя инстанция в штабе фронта заменит Золотую Звезду на орден Красного Знамени.

«Я ЧЕЛОВЕК, А НЕ НОМЕР»

5 мая 1945 года завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта, в ходе которой были полностью освобождены Словакия и часть Моравии.

В этот день подняли восстание жители Праги, которые овладели почтой, центральной телефонной станцией, зданием радио, вокзалами и мостами через Влтаву.

Другое восстание произошло в концлагере Маутхаузен (Австрия), где за несколько лет были уничтожены более 122 тысяч человек, в том числе 32 тысячи советских граждан. Узники захватили склады с оружием и обезвредили охрану. На помощь пришли американские войска.

Среди освобожденных был Евгений Васильевич Моисеев, уроженец Ростова-на-Дону, схваченный в 1942 году за помощь партизанам. В этот день он сказал себе:

«Я свободен, я остался в живых. Теперь у меня снова появились имя и фамилия, я человек, а не номер».

Ради таких слов не жалели своих сил солдаты и офицеры, каждый из которых надеялся вернуться домой к мирной жизни с ее маленькими радостями. Письма на фронт и с фронта служили связующим звеном между войной и миром.

«НА ДЕРЕВЬЯХ ПОЧКИ ЕЩЕ НЕ РАСПУСТИЛИСЬ…»

5 мая 1945 года в составе 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта спешила на помощь восставшей Праге старшина медицинской службы Анна Николаевна Осипова (1923 г. р.). Письмо, написанное в этот день братом Александром с приветом от родителей ей и Сене (Семёну Ивановичу Ведминскому, будущему мужу), она получит уже после окончания войны.

«Здравствуй, милая Анечка!

Шлём тебе чисто сердечный привет с наилучшими пожеланиями в твоей молодой боевой жизни, а главное, быть здоровой и скорее приехать с Победой домой! Изменений у нас нет, новостей тоже. <…>

Милая Анечка, прости, что пишем ерунду, но что писать? Время проводим исключительно дома. Папа на работе, приходят к нам лишь Маруся и Славик. Писем пока ещё ни от кого не получили. Маруся и Славик тоже говорят, что ты на фотокарточке вышла хорошо. Славику понравилась больше с винтовкой, но нам, конечно, второй.

Погода сегодня замечательная, ясно, тепло. На деревьях почки ещё не распустились, но как тебе написал выше, у нас в палисаднике зелёный- зелёный подснежник, но без цветов. На днях посадили тыкву, всё же зелени будет больше.

А пока до свидания. Шлют тебе привет все родные и знакомые. Также передавай привет от нас Сене и всем твоим боевым подругам и товарищам. Крепко-крепко тебя целуем. Остаёмся, любящие тебя твои папа, мама и брат Саша. Приезжай, ждём!»

Анна Николаевна и Александр Николаевич Осиповы родились в городе Бузулук Чкаловской (ныне — Оренбургской) области. Брат был старше сестры на 11 лет. Александр ушел на фронт в сентябре 1941 года, демобилизован в 1944-м после контузии. Анна закончила войну в Праге хирургической сестрой хирургического подвижного госпиталя № 5252. За спасение раненых и заботу о них была награждена медалью «За боевые заслуги». С будущим мужем Анна Осипова познакомилась на фронте. Ведминский Семён Иванович, уроженец села Сокур Саратовской области, служил вместе с ней в госпитале заведующим гаражом. Награжден Орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».

«НАШЕ ЗНАМЯ УЖЕ НАД БЕРЛИНОМ»

Все годы войны писал письма домой Алексей Георгиевич Смоленский (1917–1988), уроженец села Верхний Булай Иркутской области. Его боевой путь начался под Одессой. Затем были Сталинград, Заполярье и долгожданная битва за Берлин. Каждая веха его боевого пути была отмечена наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». На фронте находился и его брат.

5 мая 1945 года Алексей Смоленский отправил очередное письмо:

«Мама, наше знамя уже над Берлином, и вот, вот, войне конец, а там, конечно, скоро и очень скоро встретишь своих сыновей…».

Мать много лет бережно хранила фронтовые письма сына. После Победы бывший командир батареи 94-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии Алексей Григорьевич вернулся к мирной жизни, вырастил двух сыновей.

* * *

6 мая 1945 года на сутки раньше намеченного срока началась Пражская наступательная операция 1-го Украинского, 2-го Украинского и 4-го Украинского фронтов и 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Капитулировал гарнизон Бреслау (ныне — Вроцлав, Польша), укрепленный форпост, который Красная Армия оставила в своём глубоком тылу.

В Москве произведён салют в честь войск 2-го Белорусского фронта, овладевших островом Рюген. Войска 4-го Украинского фронта заняли город Штернберг и вышли на подступы к городу Оломоуц.

«НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛА? ПРОСТО НЕ ВЕРИТСЯ»

Иосиф Григорьевич Барон родился в 1922 году в Шаргороде Винницкой области. Окончил Омский мединститут. На фронте с 1943 года. Командир санитарной роты, врач токсико-терапевтической группы отдельной роты медицинского усиления 234-й стрелковой дивизии. В сентябре 1944 года был ранен. Капитан медицинской службы. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». После войны жил в Москве, полковник медицинской службы.

То, чем на фронте занимался Иосиф Барон, может быть в полной мере оценено в наши дни. Должность санитарных инспекторов-гигиенистов была введена в начале 1942 года. Они решали вопросы, связанные с организацией питания и водоснабжения войск, размещением их в полевых условиях, санитарной очисткой территории, санитарным обеспечением перевозок войск железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, личной гигиеной военнослужащих, а также проведением санитарной разведки по местам передвижения войск.

Были созданы специальные чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом, по вакцинации, дезобработке и помывке населения и освобождённых узников концлагерей. Войска на освобождённых территориях отгораживались от местных карантинной полосой. Приоритетным был контроль за качеством воды — немцы нередко оставляли колодцы в непригодном для использования состоянии. Важную роль играло своевременное выявление, диагностика и изоляция заразных больных, а также лечению их на месте, в районах возникновения заболеваний.

Совместно с военно-медицинской службой Красной Армии гигиенисты и эпидемиологи за 4 года войны вернули в строй 17 миллиона человек — 72,3 % всех раненых и около 90% больных. 210 601 медик погиб на фронте; из них 88,2% — на переднем крае.

Как видно из дневниковой записи Иосифа Барона, сами медики, трудившиеся в очень сложных условиях, были подвержены инфекционным заболеваниям. Эту запись в своем дневнике он сделал за три дня до Победы:

«6 мая 1945 г.

Завтра СЭГ [сортировочно-эвакуационный госпиталь] переезжает в р[айо]н Берлина, я же остаюсь с гр[уппой] нетранспортабельных. Вчера познакомился с одной миловидной девушкой: Анной Копыловой, но она, очевидно, завтра уезжает. Очень жаль.

Письма стал получать очень редко. Самочувствие мо` ниже удовлетворительного — это объясняется тем, что я уже вот 2-й месяц страдаю поносом. Живу сейчас в очень хорошей комнатке один, вечером читаю.

Кроме того, меня сейчас беспокоит длительное отсутствие писем от Сарры. Неужели забыла? Просто не верится». (Сохрани мои письма… Вып. 4. М., 2016. С. 254.)

Даже когда на улицах Берлина наступила тишина, у медиков было много работы. В наградном листе Иосифа Григорьевича Барона читаем: «С 25 апреля по 14 мая работал с СЭГ-4526, где обслуживал раненых, подготавливая их к эвакуации. Число подготовленных — до 700 человек. С 15 мая по настоящее время тов. Барон работает на пункте репатриированных при 33 ОДЭБ [отдельный дорожно-эксплуатационный батальон], где находилось до 11 тысяч иностранцев. При личном его участии развернут стационар на 40 человек, где обслуживаются стационарные больные и ежедневно обслуживалось им до 80 чел. амбулаторных больных».

«ЖИВУ НЕДАЛЕКО ОТ РЕЙХСТАГА»

Сергей Михайлович Цветной (1924–2015), ушёл на фронт из Ростова-на-Дону в 1943 гожу. Сержант, связист. Освобождал Украину и Молдавию, воевал в Польше и Германии. Войну закончил в Берлине. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он не только обслуживал радиостанцию для обеспечения связи с командованием, но и успевал писать письма домой.

«Здравствуйте дорогие папа, мама.

Шлю вам свой горячий привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.

Сегодня 6 мая. Говорят, что сегодня Пасха. Представляю, что вы сегодня делаете, если, конечно, находитесь вместе.

Батя, у нас картина в корне изменилась. Войну в Берлине мы закончили. Ты читал приказ т. Сталина? Отныне ни единого выстрела в Берлине нет. Стало тихо, и о войне мы знаем, как и вы, из газет.

Конечно, мне посчастливилось остаться живому до настоящего дня. Теперь, если ворону не буду ловить, т. е. если не накроет обвалившимися кирпичами или фриц какой не перехитрит, то хорошо, значит. Батя, здесь настолько разрушены здания, что ходить даже опасно, т. к. так и смотри, чтобы не прибило.

Жизнь моя в корне изменилась. Теперь уже ходишь свободно. Раньше идешь и прислушиваешься, а не лежит ли мина или снаряд. Теперь тихо в этом отношении, но зато времени гораздо меньше. В общем, теперь всё рассчитано по минутам.

Сейчас живу прямо в центре Берлина, не особо далеко от Рейхстага. Знаешь, батя, а это здание не пришлось увидеть.

В общем, кончаю, передавайте привет всем-всем знакомым.

С приветом вам, сын Сергей». (Государственный архив Ростовской области. Ф. Р-4408. Оп. 1. Д. 7. Л. 47.)

После войны Сергей Цветной преподавал в Ростовском институте инженеров железнодорожного транспорта.