Из цикла «Авторы Победы: последние страницы войны»

В рамках совместного с Научно-просветительным центром «Холокост» проекта «Авторы Победы: последние страницы войны» мы продолжаем публикацию писем и дневников последних недель Великой Отечественной. Большинство из публикуемых документов было передано в Архив Центра «Холокост» из семейных архивов граждан постсоветских республик, Израиля и США. В изданных Центром пяти сборниках «Сохрани мои письма…» в 2007–2019 годах было опубликовано свыше 1500 писем и 1000 фотографий, около 30 дневников — в том числе присланных из Иерусалима, Тель-Авива, Хадеры, Реховота и Ашдода. Просим наших читателей направлять в Центр «Холокост» оригиналы и электронные копии своих семейных реликвий по адресам: [email protected] или [email protected]

Публикацию подготовили сотрудники Центра «Холокост» Илья Альтман, Роман Жигун и Светлана Тиханкина

«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ»

Не только за свою страну

Солдаты гибли в ту войну,

А чтобы люди всей Земли

Спокойно ночью спать могли.

Спросите тех, кто воевал,

Кто нас на Эльбе обнимал…

(Евгений Евтушенко)

25 апреля 1945 года произошла историческая Встреча на Эльбе. Событие оставило глубокий след в памяти участников — как с советской, так и с американской стороны. Официальная сводка Советского информбюро, однако, объявит о встрече лишь спустя двое суток, 27 числа: «Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии в районе города Торгау».

Осознание историчности Встречи на Эльбе пришло не сразу, 25 апреля 1945 года главное внимание было направлено на Берлин и Восточную Пруссию. В тот день войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окончательно окружили столицу Германии. Тогда же под ударами 3-го Белорусского фронта пала крепость Пиллау, последний опорный пункт противника на Земландском полуострове — именно с этой победы Красной Армии и начиналось сообщение Совинформбюро. Было также отмечено освобождение бывшего французского премьер-министра Эдуара Эррио. А название реки Эльба прозвучало в сводке от 25 числа лишь мельком — в череде десятков других топонимов.

Раньше, чем передовые части Красной Армии, американцев встречали советские военнопленные, освобождённые союзниками на Западном фронте. Сохранились даже снимки советских бойцов, переодетых в новенькую американскую униформу — правда, без знаков различия. При этом встречи представителей двух армий, говоривших на разных языках, нередко приводили к курьёзам — иногда трагичным, иногда комичным. Одну отдельно взятую «трагикомедию» запечатлел дневник старшего лейтенанта Александра Борисовича Вейгмана (1916–2000).

Александр Вейгман родился в Староконстантинове (нынешняя Хмельницкая область Украины), до войны жил в Москве. Оборонял советскую столицу в рядах народного ополчения, затем вместе с регулярной армией участвовал в Ржевско-Вяземской операции. 24 апреля 1942 года попал в плен. Скрыл национальность, назвавшись татарином, Николаем Петровичем Арбековым. Содержался в лагерях военнопленных на территории СССР (Вязьма, Каунас) и Германии (Франкфурт-на-Майне, Бад-Орб, Мюльхайм). 26 марта 1945 года вместе с товарищами совершил побег и 1 апреля вышел в расположение американских войск. С собой удалось взять дневник, который Александр Вейгман вёл с января 1945 года. Он опубликован во втором выпуске сборника «Сохрани мои письма» (С. 285–291).

«25 апреля

Среда. Встал пораньше, ибо спешил в клуб слушать утренний выпуск последних известий по радио. Особо знаменательно сегодня — это обыск в 15 часов квартиры СС-коменданта лагеря военнопленных г. Киева. Мной были найдены подтверждающие документы и фотоснимок его деятельности, издевательств и уничтожения советских военнопленных, [что] особенное впечатление оказало на меня, это разрушенный памятник¬ В. И. Ленина в г. Киеве, и на пьедестале памятника встал этот деспот, фашистский изверг, комендант лагеря Киев-Дарницы.

Однако немцы донесли на нас в американскую полицию, что мы якобы собрались грабить квартиру, и их полиция, не разобравшись, нас — Володю Храмова, Григорьина и меня — арестовали и на машине „Виллис“ отвезли в тюрьму г. Оффенбах. Посадили нас в камере, где сидели ещё два бывших военнопленных. Так как это было перед первомайскими праздниками, мы решили разукрасить камеру к 1 маю; имеющие только карандаш, нарисовали звезду, лозунги на стене. Я лично написал первомайские лозунги на бумаге. Сидеть томительно и обидно, что сидим у союзников в тюрьме, и за что, за правду. Разные мысли о сроках сидения в тюрьме. Но мы спокойные, ибо знаем, за что сидим, а следовательно, и нас освободят, однако помним, что это американцы, а не советские органы. С такими мыслями легли на полу спать все вместе».

Мы не будем томить читателя неизвестностью относительно дальнейшей судьбы Александра Вейгмана и сделаем небольшой «флэшфорвард», опубликовав дневниковую запись за следующие сутки:

«26 апреля

Четверг. С утра в тюрьме. Сидим, скучно, томительно, и разные мысли в голове кружатся. Ведь скоро 1 мая, праздник весны и освобождения из фашистской неволи. Но, увы, опять тюрьма. Получили завтрак: 250 гр. хлеба, 30 гр. колбасы и пол-литра воды (чай).

Однако в 2 часа дня нас вызвали на допрос в следственный отдел. Беседовал с нами американский унтер-офицер, по национальности — поляк. Он разговаривал на ломаном русском языке. Читал неуместную нотацию о нас. И нас в 3 часа освободили».

В мае 1945 года Александр Борисович Вейгман повторно призван в Красную Армию. Его непоколебимая преданность советским праздникам, вероятно, была оценена по достоинству — он был назначен на должность замполита батальона.

«МЕЧТАЮ О ХОРОШЕМ ДРУГЕ»

В конце апреля 1945 года солдаты и офицеры Красной Армии жизни с ощущением скорой Победы. К сожалению, с ним же многие и погибали в последних боях Великой Отечественной.

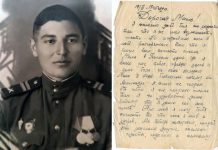

По ошибке или же специально, 23-летний капитан медицинской службы Иосиф Григорьевич Барон 25 апреля 1945 года писал о взятии Берлина как об уже свершившемся факте. Опережать события было в характере Иосифа Барона — как будто про него написал поэт Вяземский: «И жить торопится, и чувствовать спешит». В нём часто вспыхивали романтические чувства, которыми он делился со своим дневником. Часто он выкраивал время для знакомств по переписке, как это было принято в те годы.

Иосиф Барон

«25 апреля 1945 г.

Самочувствие моё стало хор[ошее]. С 21[-го] с[его] м[есяца] работаем в г. Бервальде в СЭГ [сортировочно-эвакуационный госпиталь] в 70 км от Берлина, а Берлин взят. Как хочется туда попасть, посмотреть, это — фашистское логово.

Всё-таки я молод — пора увлекаться и любить. А на самом деле у меня ни того, ни другого нет (если не считать Терезы). Чем это объяснить? Да очень просто: я не могу, как многие другие, „быть животным“. Скучно, иногда думаешь — хоть какое-либо увлечение, хотя и сам я очень мало для этого предпринимаю. Ещё и сейчас я сохранил некоторую робость в отношении с женщинами, но вместе с тем я мечтаю о хорошем друге — девушке или парне. Погода стоит замечательная, хожу в плаще. Завтра собираемся ехать в Берлин, если нас не задержат какие-либо непредвиденные обстоятельства». («Сохрани мои письма…» Вып. 4. С. 254.)

Романтик, Иосиф Барон мечтал стать театральным критиком, после войны даже занимался при театре танцами — но в конце концов связал всю свою жизнь с медициной. Фронтовик, переживший ранение, награждённый медалями и орденом Красной Звезды, дослужившийся до командира санитарной роты, — Иосиф Барон в первую очередь торопился туда, где страдали и умирали товарищи, спешил спасать человеческие жизни. Из воспоминаний Иосифа Барона, опубликованных в газете «Московский комсомолец» (Добровольский А. С. Как полковой врач спас на передовой сотни солдатских жизней. № 26757, 6.03.2015):

«Мне пришлось оказывать медицинскую помощь тяжело раненному солдату из приданого нашей дивизии штрафного батальона. У этого бойца оказался перелом бедра и несколько осколочных ранений, он находился в шоковом состоянии. Я остановил кровотечение, вывел солдата из шока, сделал перевязку и на повозке в сопровождении санинструктора отправил штрафбатовца в медсанбат. Через пару дней довелось и самому побывать там, чтобы проведать раненых. Ведущий хирург медсанбата подвёл меня к уголовнику — бывшему штрафнику (будучи раненым, он уже по закону искупил свою вину кровью) и сказал: „Вот этот капитан медслужбы, который спас тебе жизнь и даже сохранил ногу“. Солдат (звали его, помнится, Николай) заплакал. А потом спрашивает меня: правда ли, что я еврей по национальности? Отвечаю: „Да, я еврей“. В ответ он сказал: „Я тебе очень благодарен! Я прежде ненавидел евреев, но отныне всегда буду их защищать!“. Я в эти минуты был счастлив тем, что не только спас жизнь этому солдату, но и помог ему побороть неприязнь к евреям.

<…> В памятный мне день 2 мая 1945 года я оказался в самом Берлине и на стене Рейхстага гордо начертал: „И. Барон из Москвы“.

Между прочим, полученная мною специальность врача-токсиколога пригодилась позднее, уже после победы. В июне-июле 1945 года неподалеку от Берлина случилось массовое отравление людей неизвестным химическим веществом высокой токсичности. ЧП произошло из-за повреждения цистерн, находившихся на бывшем немецком складе-хранилище. Меня туда срочно направили в составе ОРМУ-100 (отдельной роты медицинского усиления) для организации госпитального отделения и участия в лечении тех, кто пострадал при дегазации зараженной территории хранилища. Состояние этих несчастных было очень тяжёлое. Они получили почти смертельные поражения. Как потом выяснилось, это вещество было нервно-паралитического действия».

7 МАЯ 1945 ГОДА

В ночь с 6 на 7 мая 1945 года советские войска вошли в Бреслау (нынешний польский город Вроцлав), который немецкое командование хвастливо называло «железными воротами к Берлину».

В 2 часа 41 минуту во французском городе Реймс в штаб-квартире Главного командования союзных сил состоялось подписание Акта о капитуляции Германии. Верховное командование вермахта обязалось прекратить активные боевые действия в полночь 8 мая. Это был промежуточный документ, предшествовавший Акту о безоговорочной капитуляции, подписанному днем позже в Карлсхорсте.

В это время войска 1-го Украинского фронта продвигались к Праге, 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко и 5-я гвардейская армия генерала Жадова вели бои за Дрезден. Войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв города Гентин и Цербст.

Вышедшая в тот день в «Правде» статья писателя Леонида Леонова «Русские в Берлине» оканчивалась словами:

«А какой-нибудь простой гвардии сержант в простреленной красноармейской фуражке присядет тут же на поваленном постаменте бывшего пронумерованного Фридриха и подробно отпишет своему мальчугану на родину про такой же бывший город Берлин, в полной мере заслуживший и наш огонь, и наше презрение».

В последние дни войны солдаты переживали не только чувство гордости за взятие столицы нацистской Германии, но и задумывались о возвращении домой. Что их там ждет? Дождались ли родные, все ли живы и здоровы, как встретятся муж и жена после долгой разлуки? Часто свое беспокойство авторы писем прикрывали шутками, как это сделал Леонид Алексеевич Карасев.

«КАК-НИБУДЬ УСТРОИМСЯ НА ПОСТЕЛЬКЕ БУТЕРБРОДИКОМ»

Леонид Карасев родился в 1913 году в городе Унеча нынешней Брянской области. Перед войной работал заместителем начальника политотдела по комсомольской работе Унечского отделения Белорусской железной дороги. 18 июня 1941 года женился, да вот медовый месяц пришлось отложить на шесть лет.

Война, начавшаяся через четыре дня после того, как он стал мужем Анны, разбросала молодоженов в разные стороны. Леонида отправили работать в Ярославскую область, Аня эвакуировалась в Орел, но вскоре вернулась в Унечу. Пережила оккупацию. Она не знала, что с августа 1943 года муж находился на фронте. Первое письмо от него пришло только в 1944 году. Хотя все эти годы от него не было никаких известий, Аня верила, что Леонид жив и вернется к ней, наверное, потому, что «умела ждать, как никто другой».

Лейтенант Карасев служил командиром взвода 43-го дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии 60-й армии. Получив возможность писать любимой жене, Леонид использовал ее почти ежедневно, в каждую свободную минуту.

«07.05.1945

Здравствуй, дорогая Нюра!

Ну, дорогая капризница, не все тебе меня ругать. Начну и я тебя немножко спрашивать. Как „за что“? Я получил письмо от Кулешова, где он на тебя немножко сердится. Виною всему этому вина моя, т. е. мое то письмо, но он говорит, что после того письма ты стала на работе не особенно внимательна, сидишь грустная. Ну, дорогая, прошу тебя перестать грустить и сердиться — ведь это все глупость, которую я тебе рассказал, почему и получилось. Я написал Кулешову письмо и обещал, что тебе заношу личный выговор и запишу его в личное дело — ну это шутка, дорогая, просто так.

Ро! Может быть, тебе не совсем ясно, почему я написал тогда такую глупость. То[гда] напиши — что именно, я уточню. А вообще, давай об этом больше не писать, все это ерунда, и ты близко к сердцу не принимай. А вот когда я приеду — тогда, ну, что хочешь, то со мной и сделай! Хочешь „катлету“, хочешь „бутерброд“ — ну, так и быть, мы уже с тобой как-нибудь устроимся на постельке бутербродиком. Верно?

А остальное все забудь и не сердись, сколько же можно тебя просить! Вот какая ты стала „недоступная“ крепость. Верно?

Ну, дорогая жена, всего хорошего. Крепко-крепко целую, твой „вредина“ Леонид. Привет всем родным.

[далее — приписка сбоку]

Ро! Мне после можешь не писать, так как перед тобою в долгу имею письмо. Не подумай, что я не хочу от тебя получать писем, с большим желанием, но пока претендовать не могу.

Почему там хандрит мама, какие-то пишет „черные тучи“ и другие страшные вещи, так что ночью и страшно письмо читать. С приветом, Леонид».

Леонид и Анна счастливо прожили вместе более 50 лет, отметили золотую свадьбу. После войны Леонид Карасев работал инженером вагонного депо в родном городе, где и умер в 1996 году. Его фронтовые письма и фотографии хранятся в Унечском краеведческом музее.

«ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ РОДНЫХ ДЕТЕЙ»

Даниил Иванович Погуляев родился в 1895 году в белорусском местечке Горы. Участник Первой мировой и Гражданской. До Великой Отечественной войны заведовал кафедрой в Смоленском пединституте. Участвовал в обороне Москвы и Ленинграда. Воевал в Польше и Германии. Политработник 1-й отдельной гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады. Гвардии майор. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней (дважды), орденом Красной Звезды. Его сын, гвардии сержант Всеволод Погуляев, погиб в 1944 году в Латвии. Это письмо, адресованное жене Татьяне, он отправил с берегов Эльбы:

«7 мая 1945 г.

<…> На нашем фронте, можно сказать, война закончилась. Замолкли выстрелы, разрывы, шум и грохот… Даже странной кажется наступившая тишина. Вот и все, прошло страшное. Теперь бы добраться до родной семьи, увидеть всех вас, жить рядом с вами, помогать вам во всем. Я сейчас далеко от вас — около реки Эльба.

<…> По-прежнему веду политработу. Слыхал, что за форсирование реки Одер я представлен к ордену Красного Знамени. Так что не исключена возможность, что грудь мою будет украшать этот высокий орден. Нет только Всеволода, и похвастаться не перед кем. Не могу я забыть его ни на минуту. Так тяжело терять родных детей. Радость окончания войны омрачается его смертью.

<…> Целую крепко всех. Ждите папу. Не забывайте».

После войны Даниил Погуляев вернулся в родной институт, стал известным ученым, был награжден высокими правительственными наградами.

«СТАЛО ИЗВЕСТНО О КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ»

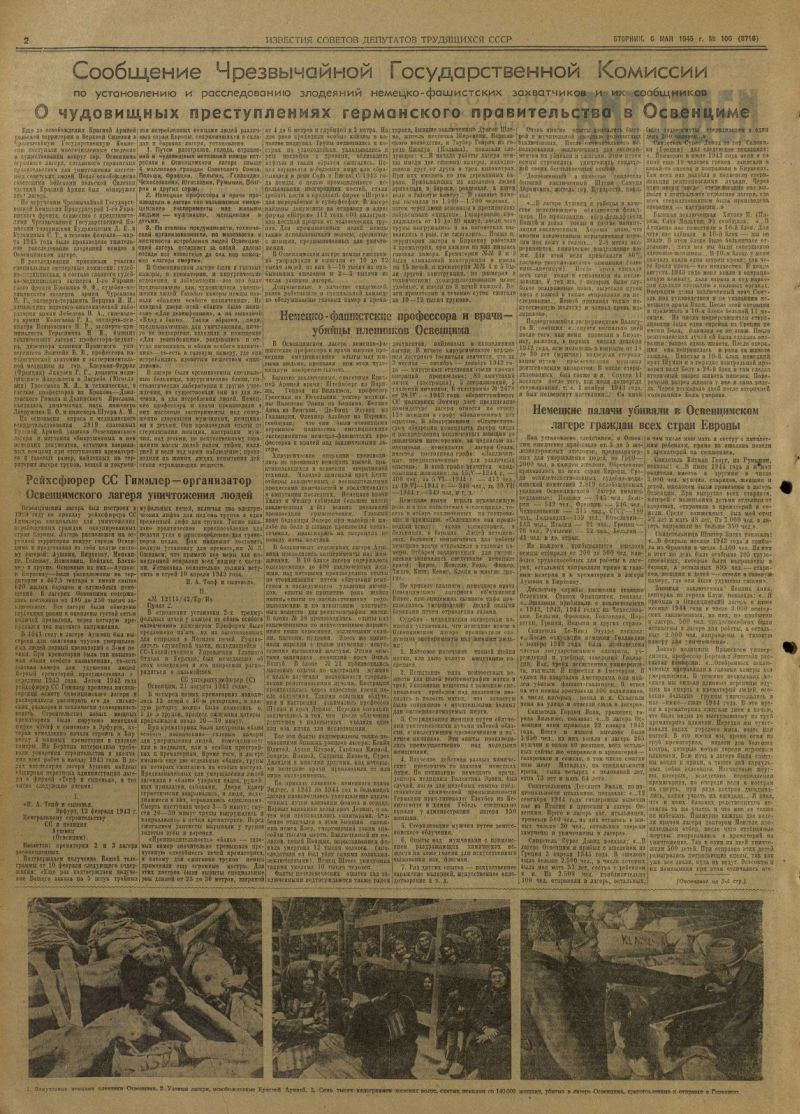

В советских газетах за 8 мая можно найти немало сообщений о реакции мира на взятие Берлина советскими войсками. Описаны праздничные демонстрации в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Франции, Никарагуа. Но центральное место занимало сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о концентрационном лагере и лагере смерти Аушвиц. Правда, тогда его называли Освенцимом — по названию ближайшего польского города, — и эта скорее ошибочная «традиция» сохраняется в русском языке поныне. Так или иначе, большую статью об Аушвице, на целый газетный разворот, одновременно напечатали «Известия», «Красная звезда», «Красный флот» и другие издания, сопроводив ее фотографиями бараков и трупов:

«Злодейское массовое истребление людей немецко-фашистскими варварами уже давно не тайна для мира. Майданек и десятки других „лагерей смерти“ вызвали боль и гнев у всего человечества. Освен¬цим жестокостью и массовостью убийств, организованностью уничтожения людей оставил позади все, что было известно до сих пор…» — так начинается материал об этой «фабрике смерти».

Приведенные в прессе факты были созвучны настроению «праздника со слезами на глазах». В газетах публиковались свидетельства солдат 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта, освобождавших лагерь. Приводилось и показания освобожденных узников: «В лагерь Освенцим меня привезли 22 января 1943 года. Всего в нашем эшелоне было 3650 человек, из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин, всех остальных сейчас же отправили в крематорий — газировали и сожгли, в том числе сожгли мою мать Матильду, по специальности врача, сына четырех с половиной лет, отца 73 лет…».

При этом о национальности жертв Холокоста говорилось лишь в контексте их спасения. «Известия приводили слова одного из освобожденных узников: «Я знаю случаи, когда на телесный осмотр русские товарищи шли вместо евреев и тем спасали им жизнь. Лично я спасся благодаря советским людям, моим русским товарищам — офицерам и врачам».

Восьмого мая 1945 года вступил в силу подписанный днем ранее в Реймсе Акт о капитуляции Германии. Документ не был окончательным, и де-юре война продлится еще сутки (а де-факто — и того дольше). Восьмого числа Красная Армия с боями берет Дрезден, вернее, то, что осталось от города. Освобожден и чешский город Оломоуц, сражение за него по меркам последних дней войны было особенно ожесточенным. Москва отметила эту победу отдельно — благодарностью войскам и двенадцатью салютными залпами из 124 орудий. А в ночь с 8 на 9 мая в предместье Карлсхорст под Берлином маршал Жуков принимает окончательную капитуляцию германских вооруженных сил.

Эту ночь описал в своем дневнике знакомый читателю по публикации от 24 апреля уроженец Витебщины, гвардии майор Семён Пейсахович Мостов (1917–2007), вступивший в бой с нацистами еще летом 1941 года и дошедший до сердца Германии. Запись датирована 8 мая и продолжена утром следующего дня. Автор не случайно хочет побыть один: война завершилась, но никто не вернет ему трех братьев, погибших на ее фронтах. Удивительно, но размышляя о том, что «произошло в истории», автор не без доли сочувствия пишет об изгнании немцев из Польши:

«8 мая

Утром мы выехали из г. Эркнер мимо Берлина, мимо Бранденбурга и остановились в г. Гросс-Вустервитц (западнее Бранденбурга 18 км.). К исходу дня стало известно о капитуляции Германии. Официально это стало известно утром 9.V. Многие стремились напиться. А у меня и этого желания не было. Хотелось уединиться, чтобы подумать, что же произошло в истории. Как-то не верится. Какой крутой поворот.

Представляю, что в этот день будет делаться в России. Теперь будем ждать возвращения на Родину. Да, какой путь прошел, я и сам не поверю, что мог выдержать такие испытания. Человек все же живучее существо. Вот и цена жизни. <…>

Видел, как эвакуиров[али] немцев за Одер. Этим делом занимались поляки. Они всех ограбили и били дубинками». (Сохрани мои письма… Вып. 3. М., 2013. С. 92.)

После войны Семён Мостов жил в Москве, затем в Израиле.