КОНЦЕРТЫ

Первый раз я попала на концерт Юрского 13 февраля 1973 года. Во время антракта моя взрослая подруга познакомила меня с Катей Эткинд, младшей дочерью Е.Г.Эткинда. Мы с ней сразу же полюбили друг друга на всю жизнь. Мы узнали друг в друге соратников — восторженных поклонниц Юрского. Катя к тому же была с ним знакома, что вызывало у меня благоговение перед ней. После каждого концерта, на который мы ходили вместе с ней, она шла за кулисы и всегда звала меня с собой, но я стеснялась и отказывалась, а потом, конечно же, каждый раз жалела об упущенной возможности.

Юрский щедро проводил друзей и знакомых на свои концерты и спектакли. Если контрамарки вовремя не были заказаны, он просто впускал своих гостей через служебный вход, а потом отправлял их через сцену прямо в зал к страшному недовольству всех администраторов.

Как-то раз мы с Катей не сумели достать билеты на концерт Юрского в Капелле и отправились ждать его к служебному входу. Стояла морозная зима, в воздухе кружился легкий снежок. Рядом с нами заняла позицию группа молодых людей. Когда появился Юрский в теплой светло-коричневой куртке и рыжей пыжиковой шапке, мы все немедленно к нему кинулись. Это была моя первая встреча с ним лицом к лицу, и я трепетала и стеснялась. Он нам всем мягко улыбнулся и дружески протянул руку каждому из нас. По уверенному виду молодых людей было ясно, что-они-то с НИМ договорились заранее. А Кате пришлось сознаваться: «Сергей Юрьевич, у нас нет никаких билетов».

Он растерянно улыбнулся нам и нежно протянул:

«Ну девочки, ну как же вы… Ну, пойдем!» — тихо и решительно велел он, открывая нам дверь и пропуская вперед.

Молодые люди потянулись за нами, и мы услышали, как Юрский сказал кому-то из них: «Я страшно простужен».

Мы поднялись по центральной лестнице к столику, за которым сидела администратор. Увидев Юрского, она встрепенулась и просияла: «На фамилию Юрский?» — «Да, Юрский», — и администратор выдала ему целую пачку контрамарок.

Он взял их в руки, некоторое время смотрел на них, обдумывая, как поделить их между всеми и, наконец, протянул нам одну из бумажек. Получив контрамарку, мы, по инициативе Кати, тут же повесили свои пальто на служебную вешалку рядом с ЕГО курткой. Увидев, что мы уже стоим без пальто, Сергей Юрьевич изумился: «Ой, девочки, вы уже разделись? Вас же здесь не пропустят».

Но мы не стали забирать свои пальто, а побежали, раздетые, через заснеженный двор к официальному входу, где гордо предъявили на контроле свою контрамарку.

ЮРСКИЙ НА СЦЕНЕ

Как только Юрский выходил на сцену, воздух менял свою консистенцию, в нем начинало пульсировать электрическое напряжение, заряд которого с первой же секунды был направлен прямо в зрительный зал. Зал сливался в единое целое, менялись частота и ритм его дыхания. Иногда дыхание зала замирало, и кристально чистые обертоны постепенно заполняли пространство. Я чувствовала, как меня пробирает дрожь и как невозможно продохнуть.

Каждое слово, произнесенное Юрским, звучало как точно взятая нота. Сквозь слова были ощутимы звуки грозы, шум дождя, запах сосен, распаренных на солнце, шуршание насекомых, вой метели, легкое тепло от пламени свечи. Слова произносились в особом ритме, нарушающем тот, к которому мы привыкли — и от этого они становились выпуклыми, плотными, каждое из них звучало в полноте всех своих оттенков. Достоевский, Бернс, Жванецкий, Бабель, Шукшин, Бунин, Пастернак, Пушкин, Зощенко, Гоголь…

Ему достаточно было повернуть голову, почти неуловимо изменить позу, пластику, мимику — и на сцене появлялись и исчезали один за другим авторы и персонажи.

Интонации Юрского имели свойство проникать в самые глубины нервных сплетений, вызывать в них тонкий резонанс. Они несли в себе преображающую силу. Недаром только с его интонацией до сих пор продолжают жить и звучать прочитанные им со сцены произведения.

В одной из самых лучших сцен спектакля «Мольер» Мольер-Юрский говорит королю Людовику XIV-Басилашвили: «Не живут мои дети». Сдержанно, почти бесцветно: «Не живУт мои деети». Пауза. Речь споткнулась и стихла. Молчание. И ничего больше не нужно.

«Моя девочка. Теперь это не страшно… Я решился», — говорит Мольер Арманде, после того, как она сообщила ему, что беременна. «Моя дееевочка. Теперь это не страааашно… Я решИлся». Такие протяжные, нежные Е и А, а затем короткое мужественное И. Сколько любви и тепла в этом голосе, слова так пульсируют, что проникают прямо в кровь. Через многие годы, уже после того, как спектакля не стало, этот голос и интонация звучат так, как будто бы ты прямо сейчас сидишь в театре, спектакль только что закончился, и актеры вышли на поклоны.

В ДОМЕ У ЭТКИНДОВ

Эткинды и Юрские приятельствовали семьями. Ефим Григорьевич и Сергей Юрьевич познакомились на репетициях спектакля по пьесе Брехта «Карьера Артура Уи», которую перевел Эткинд, а Эрвин Аксер поставил по ней спектакль в 1963 году. Юрский играл Дживолу, одну из самых зловещих фигур в спектакле. После премьеры Эткинд посвятил актеру четверостишие:

«Бертольд Брехт и сам доволен,

Глядя из загробной ложи

На ужасный лик Дживолин

В исполнении Сережи».

Юрский с огромным пиететом относился к Эткинду, читал все его книги, стремился говорить с ним литературе, о переводах. Но общались они нечасто.

Однажды мне довелось встретить все семейство Юрских в доме у Эткиндов. У Маши Эткинд, старшей дочери ЕГ, и у Юрских почти одновременно родились дочки. И мамы, Маша и Наталья Тенякова (жена Юрского) решили «познакомить» девочек, и старшие Эткинды пригласили Юрских к себе домой. Сергей Юрьевич, конечно же, надеялся при этом пообщаться с Ефимом Григорьевичем.

Юрские появились в квартире с большим опозданием, и первыми их словами были извинения Сергея Юрьевича: «Целый час ждали такси!» Они вошли с радостным шумом, Юрский быстро скомандовал Наталье положить дочку Дашу на кровать в спальне, выдал Маше подарок, коробку с куклой для Аси, Машиной дочки, вынул из портфеля бутылку шампанского, поставил ее на столик в прихожей, снял пальто, скинул ботинки и решительно направился в кабинет Эткинда:

«Ефим Григорьевич там?» — «Нет, он еще не пришел, скоро вернется. Он в Лавке писателя». — «А-а».

Юрский все же зашел в кабинет, снял с полки книгу, произнес: «Андре Жид» и погрузился в чтение.

Потом, видимо, посчитав свое отсутствие неловким, он вернулся в гостиную.

Маша Эткинд: Она (Даша) ни на кого из вас не похожа!

Юрский: Да, мы недавно снялись все вместе, втроем, и на снимке четко видно, что она ни на кого… Ну, это и хорошо. Ребенок должен быть сам по себе.

Юные мамы положили обоих младенцев на диван в гостиной, но девицы быстро расплакались, и их разнесли по разным комнатам при постоянном дежурстве при них мам. Юрский спросил про Асю:

— А когда она плачет, у нее слезы текут?

Маша:

— Да, текут.

Юрский:

— О, это уже много! У Дашки до недавнего времени не текли. Врач даже сказал, что надо будет прокалывать.

Разговор происходил при Дашке. На следующий день у нее потекли слезы.

Сергей Юрьевич все время спрашивал, какая температура в доме и сокрушался, что здесь очень жарко по сравнению с их квартирой:

— Я за Дашку волнуюсь, у вас очень жарко.

Ефим Григорьевич все не шел. Сели за стол, Екатерина Федоровна, жена Эткинда, и Маша начали подавать ужин. Наташа осталась с Дашей в соседней комнате. Юрский вдруг встал и решительно направился к ним. «Я пойду, а то Наталья там…». Отпущенная Наташа вернулась за стол, а через несколько минут пришел и он сам и сел за стол вместе с нами.

— Укачали? — спросила Маша.

— А мы с ней договорились, что она десять минут полежит спокойно, — совершенно серьезно ответил ей Сергей Юрьевич.

Но, стоило ему сесть, как ребенок заплакал снова. На этот раз пошла Наташа.

За ужином Юрский рассказал, что у них сегодня в театре было собрание труппы и что Гога (Товстоногов) настаивал на том, что все в труппе должны быть единомышленниками.

— И тогда Медведев сказал, что единомышленники это те, кто думают, как один.

— Нет, ну какое интересное определение единомышленников…, — добавил он грустно после паузы.

Почувствовалось, что в театре у него что-то неладно.

За столом было молчаливо, даже скучновато и немного напряженно. Екатерина Федоровна начинала беспокоиться, почему не возвращается Ефим Григорьевич.

Юрский:

— А вы позвоните в Лавку писателя и увидите, что все в порядке.

Екатерина Федоровна ушла звонить и вернулась успокоенная.

— Я дозвонилась, он еще там. Просил передать вам привет и извинения, что вынужден задержаться.

— Ну, вот видите…

Перед чаем Юрский сел на диван, положил Дашу себе на живот, а потом вдруг встал и поднял ее над головой на вытянутых руках, полюбовался ею, аккуратно опустил, еще раз поднял, опустил, потом сел на диван и снова положил ее себе на живот. Так и сидели до чая.

Мамы щебетали в сторонке, а Юрский был молчалив, он явно ждал Эткинда. Но того все не было.

Когда дошли до чая, включили телевизор, где шел многосерийный фильм по сценарию Н.Г.Долининой «Разные люди». Наталья Долинина была известным литературоведом, писателем, драматургом и близким другом семьи Эткиндов, всегда во всех ситуациях помогавшая им.

Юрский поглядывал на экран и время от времени серьезно комментировал:

— Эту я бы выдал замуж за того. А этого женил бы на этой.

— Вы все упрощаете, Сергей Юрьевич! — воскликнула Екатерина Федоровна.

— Нет, это вы усложняете, — был ответ.

После чая Юрские засобирались уезжать.

— Рано еще, — сказала Маша, — посидите, сейчас и папа придет.

— Нет-нет, самое время, у Наташи завтра спектакль, надо собраться, побыть одной. Ведь человек целый год не был на сцене. Завтра ей играть в «Мольере».

Наташа послушно пошла в комнату пеленать Дашу.

— Так значит, завтра Наташа возвращается на большую сцену? – торжественно спросила Катя.

— Да, и проблема, что Наталья поправилась и не влезает теперь в свои платья.

— Распороть, — шутливо предложила Екатерина Фёдоровна.

— Но это значит лишить возможности играть вторую исполнительницу, — серьезно ответил Сергей Юрьевич.

— Ой, а шампанское-то не выпили — вспомнила Маша, — приезжайте завтра после «Мольера» пить шампанское, – предложила она.

— Спасибо, Машенька, — ответил Юрский, — но Дашка и так впервые останется без нас на пять часов. Там у нас готовят поздравление Наталье, а мы думаем уйти.

Маша:

— А с кем Дашка останется?

— С тёткой.

Сергей Юрьевич пошел к телефону заказывать такси.

Катя:

— А я как-то недавно очень торопилась и заказала такси на фамилию Юрский. Пришло через двадцать минут.

— Вот-вот, — грустно подхватил он, — я как-то заказываю машину, называю свою фамилию, а мне говорят: «Нам часто звонят под вашей фамилией и всегда просят поскорей. Поэтому такси будет, как положено. Или позже».

И точно, прямо в пандан к разговору, как только он набрал номер и начал заказывать машину, мы услышали:

«Я не знаю, кто вам звонит под моей фамилией, но я прошу вас, действительно, поскорее прислать мне машину».

И к нашему удивлению такси пришло очень скоро. Маша вышла в прихожую с Асей на руках. Ася потянулась к Сергею Юрьевичу.

— Ну что, поедешь с дядей Сережей? — спросила ее Маша.

— А я бы сейчас взялся, — охотно отозвался Юрский, — раньше я бы подумал об этом с ужасом.

Они оделись, он взял в руки портфель, остановился на минуту задумчиво:

— Что-то у меня еще было в руках?

— Кукла, — подсказала Катя.

— А!

— Наталья, я внизу, — крикнул он, выходя из дверей.

Наташа, подхватив на руки орущую Дашу, быстро исчезла в дверях вслед за ним.

Не раньше, чем через час после ухода гостей, вернулся усталый и виноватый Ефим Григорьевич. Ему было очень неловко за свое отсутствие. Екатерина Федоровна на него была сильно рассержена.

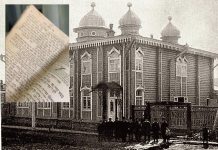

Оказалось, что Эткинд вынужден был так сильно задержаться в Лавке писателей, потому что в этот вечер туда должны были поступить несколько экземпляров сборника Мандельштама, вышедшего в Большой серии библиотеки поэта, и начальство Лавки в течение всего этого вечера обещало, что сборник подвезут с минуты на минуту. Уйти было никак нельзя, не дождавшись книжки, потому что это была единственная возможность ее приобрести. В открытую продажу сборник вообще не поступал, крошечная часть тиража была направлена в Лавку писателей (только для членов Союза писателей). Единственная возможность приобрести этот сборник состояла в том, чтобы целый вечер стоять в очереди и ждать, ждать, ждать, пока не привезут книги, чтобы успеть купить одну из них (больше не давали), иначе могло бы не хватить экземпляров.

Читайте в тему:

МОЛЬЕР

Юрский поставил «Мольера» в феврале 1973 года. Это был спектакль о театре, о сцене, кулисах и зрительном зале, об уязвимости театра и о неизбежной его зависимости от воли властей. Спектакль соединял в себе несколько реальностей, они, как яичные скорлупки, были вложены одна в другую. Театр в театре, сцена на сцене, реальность в реальности, наш зрительный зал и зрительный зал Мольера, который находился по ту сторону сцены, и Мольер, выходя на поклоны к своим зрителям, поворачивался спиной к нам. Мольер репетирует свою комедию «Мнимый больной», и сцена БДТ превращается в сцену театра Мольера. Это проникновение театров друг в друга настолько органично, что, когда Юрский не выходит на поклоны в финале спектакля (Мольер ведь только что умер на сцене своего театра), то его отсутствие на поклонах у нас, зрителей в БДТ, даже не вызывает вопросов.

В этом спектакле Юрский, как случается с великими художниками, предсказал свое будущее. Спустя три года после премьеры ему самому запретят выступать. Спектакль оказался пророческим.

В сцене Мольера с Людовиком XIV король грозно объявляет о своем решении запретить Тартюфа. Потрясенный и раздавленный Мольер с трудом находит слова: «Ваше величество… Ведь вы меня губите… (Пауза). За что?»

Причиной гнева короля был донос на Мольера.

Скорее всего, и на Юрского писались доносы, и к нему был приставлен его личный стукач. Кто это был, нам станет известно только после рассекречивания архива КГБ. Да только вряд ли это случится.

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Дом Эткиндов в те годы был одним из центров литературной и культурной жизни Ленинграда. В нем бывали Солженицын, Бродский, Белль, дом был открыт и гостеприимен, к Эткиндам постоянно приходили интересные люди, и разговоры здесь велись далеко не только о литературе.

В начале 70-х годов власти открыли кампанию по расправе с диссидентами. В 1972 году вынудили уехать Бродского, в феврале 1974-го выслали Солженицына — оба близкие друзья Ефима Григорьевича. Самого Эткинда власти считали опасным антисоветчиком, главой ленинградского подполья и давно следили за ним. В 1974 году Эткинд редактировал вступительную статью Михаила Хейфеца к самиздатскому сборнику стихов Бродского, который составил Владимир Марамзин, и это послужило толчком для сведения счетов с каждым из них. Начались обыски у друзей Эткинда. Напряжение росло. Кольцо сжималось.

25 апреля 1974 года в Герценовском институте в срочном порядке было созвано партийное собрание, на котором Эткинда заклеймили как опасного врага, клеветника и антисоветчика и постановили уволить его из института и лишить звания профессора. Сразу вслед за тем его исключили из Союза писателей, все его книги были запрещены, изъяты из магазинов, библиотек и перемещены в спецхраны. Эткинд с семьей был вынужден эмигрировать в Париж. Они энергично готовились к отъезду, назначенному на 16 октября 1974 года.

Это все было очень тяжело и надрывно. Эткинд не хотел уезжать, приходилось разорять дом, отправлять библиотеку почтовыми посылками, раздавать вещи, бросать любимую дачу в Ушково, расставаться навсегда со всеми, кто дорог. Уезжали навечно, это был прыжок в бездну, приходилось выламываться из всего, что составляло жизнь и оставлять свое прошлое, с тем, чтобы никогда к нему не вернуться. Никто не мог себе даже вообразить, что произойдет в 1986 году с приходом Горбачева.

За неделю до отъезда Эткиндов, 8 октября, Юрский преподнес Кате свой концерт, как будто бы нарочно, для последнего подарка.

Мы не успели купить билеты, и Катя к тому же забыла ему позвонить, чтобы попросить контрамарку. Спохватилась она за три дня до концерта и сразу набрала номер Юрского. Трубку взяла Тенякова и сообщила Кате, что «Сережа уже трем людям отказал», ругала, что не обратилась раньше, но посоветовала все же позвонить Юрскому в день концерта. Сергей Юрьевич велел Кате подойти к служебному входу за пятнадцать минут до концерта и ждать его там. И вот мы стоим в темном дворе перед каменным крыльцом с железной дверью. Конечно же, мы тут были не одни, чуть поодаль от нас большая молодежная компания. Они обсуждают внезапную смерть Шукшина (Шукшин умер 2 октября). Юрский задерживался, время приближалось к восьми, а его все не было.

Из двери высовывается голова администратора: «Нет еще?». Десять минут девятого. Опять администратор. «А как публика?» — спрашиваем. «Нервничает», — кратко отвечает он. Нам тоже было не по себе – куда исчез человек, он всегда так точен, а тут уже сильно за восемь, а его нет. И тут во двор на большой скорости врывается такси, и из него, прямо на ходу, как ядро из пушки, вылетает, в буквальном смысле этого слова, Юрский и, перелетев через огромную лужу, приземляется у входа, успев произнести на лету: «Сорок пять минут ждал такси». Оказавшись на земле, он распрямился, окинул взглядом нашу толпу и скомандовал: «Проходите». Мы вошли гуськом, а дальше нам было велено: «Раздевайтесь». И тут как из-под земли возникает администратор и, оглядев нашу толпу, приходит в полный ужас.

— Что вы делаете, Сергей Юрьевич?! Зал переполнен, а вы еще привели десять человек!

— Проходите, – тихо и кратко, не обращая внимания на эти крики, скомандовал нам Юрский.

Мы пошли в зал через сцену, а за спиной мы слышали, как администратор истошно кричала в трубку: «Генрих Михайлович! Что делать, зал переполнен, а Сергей Юрьевич привел еще десять человек и велел им проходить в зал!» Зал был, действительно, набит битком, и мы с трудом примостились у колонны. Не успели мы пристроиться, как объявили начало концерта, и Юрский вышел на сцену. Он начал так:

— Посвящаю этот концерт светлой памяти Василия Макаровича Шукшина.

А перед тем, как перейти к исполнению рассказов Шукшина, сказал опять:

— Эта программа сатирическая, но мне бы хотелось разрезать ее грустной нотой. Я был в Тбилиси. Третьего октября я говорил с Ленинградом, и мне сказали, что умер Шукшин. Я не мог опомниться. Я шел по коридору гостиницы, заглядывал во все комнаты и говорил: «Умер Шукшин». И все были потрясены.

Разговор о Шукшине продолжился за кулисами после концерта:

— Вообще существует теория Зощенко, по которой всякий талант умирает в тот момент, когда сделал уже все. Но вот в том-то и трагедия, что тут она совсем не подходит. Человек умер на самой высокой точке. Он ведь собирался снимать фильм «Степан Разин»? — обратился Юрский к своему собеседнику.

— Да, — подтвердил тот, — и уже съемочная группа была набрана. И он уже почти отснялся в «Они сражались за Родину», их оставили только для крупного плана. И умер он во сне – заснул и не проснулся.

— Ну, это еще смерть, которой можно позавидовать, – задумчиво произнес Сергей Юрьевич.

— Да нет, — возразил кто-то из гостей, — говорят, что соседи по гостинице слышали, как он бил кулаком в стену.

Юрский промолчал. После паузы он продолжал:

— Я вот видел его фильмы, и интересно, что все они порезаны. Особенно «Печки-лавочки». «Калина красная» меньше. А в «Печках-лавочках» Шукшин резал, не задумываясь. Ему говорили, чтобы он вырезал какой-то кусок, и он буквально сразу брал ножницы и резал. Поэтому в фильме оказалось очень много непонятных мест… Это, в общем-то особенность его таланта — полная вера в цельность своего произведения.

— Еще я помню, после премьеры «Энергичных людей»[1] его жена Лида сказала: «Я боюсь, потому что он сейчас уже слишком много может».

Молодая компания, стянув с крышки рояля афиши и получив на них автографы, начала уходить.

Катя сообщила Юрскому:

— Поздравьте нас, мы получили визы!

— Это есть, с чем поздравить!

Катя стащила с поверхности рояля афишу и тоже попросила подписать. Он написал: «Дорогой Катеньке. Неужели последняя?»

В комнате, кроме нас с Катей, оставались еще два человека. Это был немецкий режиссер, который дублировал «Золотого теленка», и его переводчик. В Германии этот фильм назывался «В погоне за миллионом».

— Да? — оживился Сергей Юрьевич, — наш «Золотой теленок» на немецком языке? Ну и как, он пользуется успехом?

— Нет, не пользуется.

— Конечно, что-то чужое, — протянул Юрский.

Немецкий режиссер зачаровано смотрел на него.

— Он хочет с вами встретиться и поговорить, — сказал переводчик.

— До какого числа вы здесь? – обратился Юрский прямо к немцу.

— До пятницы, — ответил переводчик.

— Ага…. Завтра я никак не могу, у моей жены премьера, я должен быть обязательно. Четверг? В четверг у меня спектакль… Знаете, что? Давайте я вам устрою контрамарку на «Я, бабушка, Илико и Илларион». А после спектакля зайдете за кулисы, и мы поговорим. Потому что в другой день я совсем не могу.

Переводчик перевел режиссеру эти слова. Немец засиял.

— А вы будете? – спросил Юрский переводчика.

— Да, буду.

И они удалились.

Юрский поднялся и начал собираться, аккуратно укладывая в портфель свои концертные ботинки.

— Как Дашка? — спросила Катя.

— Мы вчера были с ней у врача, и он нас очень сильно ругал.

— За что?

— Маленькая. Всего 75 сантиметров. А какой рост у Аси?

— У Аси… 76.

— Ну вот видите… А Дашка 75, а она ведь старше Аси… Крошечная… Как кот. Открывается дверь, кот входит, и она входит.

Зашла служащая и сообщила:

— Сергей Юрьевич, вам на одиннадцать заказано такси.

— На одиннадцать, — взглянул он на часы, — ага, очень хорошо.

— Тогда я вас отвезу, — обратился он к нам.

Мы еще посидели немного, а когда вышли, такси у входа не было, и мы отправились его искать. Его нигде не было видно, и мы пошли на набережную. Юрский ходил, размахивая портфелем. Время уже приближалось к двенадцати ночи. Пустой город, никакого такси и в помине нет.

— Ну, вот видите, я вам демонстрирую свое извинение. Я сегодня вызываю такси на семь вечера, а оно не приезжает. А мне сказали по телефону, что машина едет с Балтийского вокзала, должно приехать быстро. Я очень волнуюсь – сольный концерт. Наконец, приезжает. За рулем женщина. Я спрашиваю: «Где ж вы были?». – «Заправляться ездила».

Юрский разводит руками и поднимает плечи, его любимый жест, выражающий недоумение. Пауза.

— Нет, надо покупать машину. Так больше невозможно.

Мы ждем уже минут сорок, все еще прохаживаемся по набережной, мерзнем. Наконец, издалека появляется свет фар и шум мотора. Наперерез нам к такси подскочили два солдатика:

— Мы первые!

— Нет, у нас был заказ, — мягко остановил их Юрский. Тут их лица просияли – они его узнали и тут же отступили в тень здания.

Таксист был рассержен и раздражен.

— Я вас уже сорок минут жду!

— И мы вас ждем! А где вы нас ждали?

— Мне сказали: «Площадь Ленина, 1»

— А вам не сказали, что это Концертный зал?

— Нет.

— Ну вот… — Юрский опять сделал свой характерный жест, разведя руки и подняв плечи.

На такси мы ехали молча. Все устали.

Казалось, никто никуда никогда не уедет, и что жизнь не будет сломана.

Юрского вызывали в КГБ еще до кульминации кампании против Эткинда, и он знал, что его телефон прослушивается и что идет слежка за каждым его шагом. Но до поры до времени ему не мешали работать.

Но довольно скоро волны от репрессий, которые настигли Эткинда, докатились и до Юрского. Выдворив из страны Эткинда, власти усилили преследование людей из его окружения. Каждый, кто был с ним связан и продолжал поддерживать с ним отношения в Париже, попадал «в разработку» КГБ. Но, к сожалению, мало кто из нас это понимал. Пожалуй, никто, включая самого Ефима Григорьевича, не осознавал всей опасности, которая нависла над его ленинградскими друзьями. Эткинды уехали 16 октября 1974 года. В 76 году брата Ефима Григорьевича Марка, известного искусствоведа, блестящего преподавателя истории искусства, уволили из пединститута им. Герцена. В том же году Юрскому начали активно перекрывать кислород, постепенно лишая его возможности играть в театре, выступать на эстраде, сниматься в кино, участвовать в телепередачах. Из уже готовых телепередач его вырезали по кадрам.

Возможно, власти надеялись, что, лишив Юрского возможности работать, они выдавят и его из страны, как Эткинда. То, что он смог пережить все гонения и не уехать, было для них неприятным сюрпризом. Сам Юрский описал эти тяжелые времена в своей книге «Игра в жизнь» (2002 год).

Юрский не хотел уезжать. Он как актер не мог себя представить без своего зрителя, которого он нежно, искренне любил, без общения с которым он не мыслил ни себя, не свой театр. И зритель, в свою очередь, прикрывал и спасал его в эти годы. Только любовь зрителей к Юрскому давала ему возможность больше года ездить по всей стране и выступать с сотнями полулегальных концертов, анонсировать которые для администрации концертных залов было опасно. Значит, организаторы рисковали своей карьерой из любви к Юрскому. И во время этих вынужденных гастролей по Союзу в залах всегда бывал аншлаг. Если бы не эта поддержка зрителей, вероятно, Юрскому все же пришлось бы уехать. Иначе он не смог бы выжить просто физически — он был уволен из театра, остался безработным, и концерты, с которыми он гастролировал по всему Союзу, были для него единственным источником доходов.

Я часто задаю себе вопрос, что было бы с Юрским, если бы он все-таки вынужден был уехать? И он, и Наташа, воспринимали этот вариант как катастрофу, как потерю профессии. Но, скорее всего он, знавший свободно французский язык, выучивший английский, научившийся исполнять монологи Жванецкого в переводе на итальянский, не просто продолжал бы выступать, но и создал бы свой театр, свою школу.

Его режиссура, возможно, отошла бы от Слова, которое он ценил в театре превыше всего, ушла бы в сторону интеллектуализма, абсурда, эксцентрики. Возможно, театр Юрского был бы театром парадокса, масок, пантомимы, пластики, движения. И, конечно, у него появился бы свой зритель, не такой широкий, как в России, а интеллектуальный, элитарный, тонкий ценитель театра. Могла бы состояться другая судьба, другой Юрский. Я предполагаю, что Юрский в годы гонений получал предложения переехать в Европу и работать в ее лучших театрах.

Но он этого не сделал. Он как-то сказал в одном из своих интервью, что в театре главное это кровообмен между сценой и зрительным залом. За границей оставаться в таких же интимных отношениях со зрителем было бы невозможно.

Когда начались репрессии, Юрскому было всего лишь 40 лет, он был молод, полон сил, находился в самом расцвете своего таланта, был в прекрасной физической форме, у него было много планов, идей, у него блестяще получалось все, что бы он ни делал. Все — и зрители, и друзья, и коллеги, и просто знакомые его обожали. Любимая жена, недавно родившаяся дочка, работа в любимом театре, вокруг друзья и единомышленники. Однако наверняка были и завистники, о которых мы пока мало знаем, и кто-то из них, очевидно, работал на КГБ и писал доносы.

Юрский не был диссидентом, никогда публично не высказывался против власти. Он просто был независимым человеком и дружил с теми, с кем хотел, и оставался преданным им, прекрасно понимая, насколько это опасно для него. Он встречался с друзьями, когда хотел и где хотел. Удивительная внутренняя свобода и независимость. Это было больше, чем бесстрашие. Кто-то написал про него, что он жил так, как будто бы каждую секунду стоял перед Богом.

Читая с эстрады рассказ Шукшина «Обида», он так пронзительно произносил слова шукшинского героя: «Угодничать — нигде, никогда, никак — нехорошо, скверно», что они всегда звучали как его собственные. У него были четкие понятия, как можно делать и как нельзя ни за что, ни при каких обстоятельствах, потому что это нехорошо, стыдно, недостойно.

Спустя две недели после исключения Эткинда из института и из Союза писателей, 9 мая, мы с Катей пошли на концерт Юрского. За кулисами, увидев Катю, Юрский тут же бросился к ней:

— Как папа? Он болен?

— А вы уже знаете?

— Мне только что сказали. Надо будет мне к нему зайти. Передайте вашим нежнейший привет. И если понадобится какая-нибудь помощь… Любая… Ну что я могу еще сказать?

Этот диалог с Катей происходил при большом скоплении народа, набившегося за кулисы. Юрский прекрасно знал, что рядом с ним мог стоять его личный стукач. И все равно вел себя так, как будто опасности не существует.

13 октября, за три дня до самолета, когда по опустошенной и разгромленной квартире сиротливо бродили друзья, когда вместо мебели повсюду стояли запакованные чемоданы, а в квартиру постоянно кто-то заходил, когда на сердце у всех была тоска и боль, потому что все точно знали, что эта разлука навечно, вдруг открылась дверь и зашли Сергей Юрьевич с Наташей.

Они были очень напряжены, сообщили, что забежали на минуту перед репетицией. Обнялись с Екатериной Федоровной, Машей, Катей, Ефимом Григорьевичем. Юрский отдал Кате свой последний подарок — большую фотографию Остапа Бендера, едущего по пустыне на верблюде. На фотографии уже стоял автограф: «Дорогим Эткиндам на добрую память». И ведь не боялся, что на таможне будет обнаружен этот портрет с его подписью. Юрский знал, что все его телефонные разговоры прослушивались, что все его встречи с Эткиндом отслеживались. Но нельзя не попрощаться с друзьями, нельзя не позвонить и не поддержать, нельзя не обняться на прощание. В этой смелости был протест против страха и лжи, которыми была пропитана тогда вся наша жизнь.

Эту независимость в Юрском очень хорошо чувствовали мы, зрители, и восхищались им еще и за его внутреннюю свободу. И, разумеется, его «неуправляемость» бесила КГБ и обком. Власти ненавидели его лютой ненавистью.

Репрессии настигли Юрского в начале 1976 года. В июне 77-го он ушел из БДТ, его имя исчезло из театральной жизни Ленинграда, на него был наложен тотальный запрет. И вдруг однажды зимой 78-го я увидела афишу о его концерте в Капелле. Оказалось, что она была одной единственной на весь город и ее повесили только рядом с Капеллой, где должен был состояться концерт. Но и оттуда она быстро исчезла, а мне по счастливой случайности удалось увидеть ее. Дополнительное чудо состояло в том, что в Ленинград как раз в это время должна была приехать Екатерина Федоровна Зворыкина, жена Эткинда, по туристической путевке. Как ее впустили, совершенно неведомо, но вроде бы ей разрешили навестить больную старую мать. Я, конечно же, повела ее на этот концерт Юрского. Перед началом я дождалась его у служебного входа и тихонько сказала ему, что со мной Екатерина Федоровна. Он очень обрадовался: «Обязательно приходите ко мне!» Несмотря на отсутствие афиш в городе, зал был набит битком. После концерта мы решили не ходить за кулисы, понимая, чем визит жены Эткинда может обернуться для Юрского. На следующий день я ему позвонила и намекнула, что мы из осторожности не зашли к нему. Когда Сергей Юрьевич это понял, он рассердился и резко выпалил: «Какая нелепость!»

Чего стоили Юрскому эти страшные девять лет запретов, мы можем только догадываться. Он, человек необычайного мужества и достоинства, никогда никому не жаловался. Но он и прежде не был здоровым человеком, часто попадал в больницы, болел воспалениями легких, да и сердце было не очень крепким. …И можно только себе представить, как вся эта история подорвала его душевно и физически. У него началась депрессия, которая преследовала его многие годы. Уже после переезда в Москву, когда его театральная жизнь начала налаживаться, во время своих выступлений он часто преодолевал недомогания и боли, которые с возрастом резко обострились.

В Ленинграде все могло для него закончиться значительно хуже, ведь не зря в течение трех лет Юрскому не давали прописаться в Москве. И если бы не помощь Р.Плятта и Ф.Раневской, которые сумели добиться для него московской прописки, неизвестно, какая судьба ждала бы Юрского в его родном городе.

Читать далее: номера страниц внизу