Откуда у евреев страсть причислять к своей нации тех, кто от нее бежал и порвал с ней решительно и идейно?

Александр ГОРДОН

Иногда это причисление делается так сложно и искусственно, что невольно возникает вопрос: зачем автору нужно присоединять к еврейскому народу того, кто так упорно не хотел к нему принадлежать? Евреи порой поддаются соблазну «возвысить» нацию любой ценой, в том числе приписыванием к ней евреев по происхождению, покинувших народ, отчужденных от него и сросшихся с культурой другого народа.

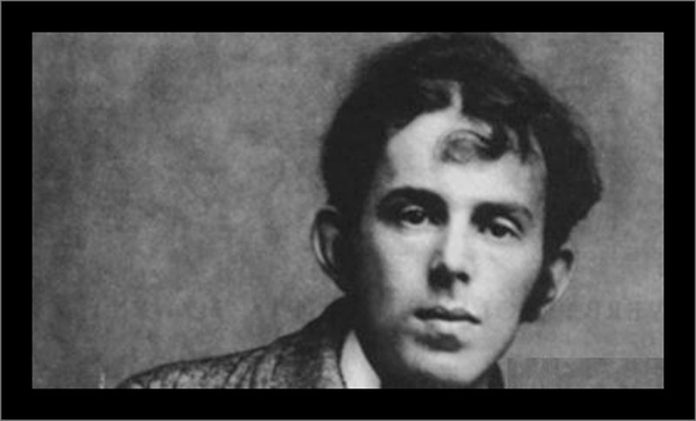

В 1922 году Осип Мандельштам написал очерк «Революционер в театре» об Эрнсте Толлере: «Эрнст Толлер, мужественный германский революционер-спартаковец». Мандельштам ошибся, причислив Толлера к «спартаковцам», то есть к коммунистам, к партии, основанной Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Немецкий поэт никогда не принадлежал к коммунистическому движению. Может быть, причина ошибки была в том, что Толлер тогда сидел в тюрьме за руководство уничтоженной Баварской республикой. В очерке поэт писал о пьесе Толлера «Масса-человек» (1921): «Пьеса Эрнста Толлера «Масса-человек» — один из самых благородных памятников германского революционного духа». В 1923 году Осип Мандельштам перевел эту пьесу в стихах. В пьесе есть строки, близкие обоим поэтам. Так звучит Толлер в переводе Мандельштама:

Твое государство — зачинщик войн.

Твое государство — предатель народа.

Твое государство — аркан и плеть,

Глушитель народного права.

Слушай: не смеют люди убивать друг друга

Ради могучих помыслов своих.

Меркнет правда на стороне убийц.

Им обоим «на плечи кидался век-волкодав» (О.Мандельштам, «За гремучую доблесть грядущих веков», 1931) в образе тоталитарного, человеконенавистнического государства. Они оба отрекаются от еврейства. Мандельштам делает это в одном из лучших и самых знаменитых своих стихотворений:

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мандельштам в шедевре «За гремучую доблесть грядущих веков» отдает свое еврейство за избранные им ценности — «за высокое племя людей» и «за гремучую доблесть грядущих веков». Он сознает, что эта жертва лишает его «чаши на пире отцов» и «чести» как еврея. Эту жертву, это лишение он принимает, может быть, с горечью, но с неотвратимой убежденностью в правильности своего выбора.

Мандельштаму неприятен «хаос иудейский, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал». Поэт бежит от еврейства и тогда, когда ему «на плечи кидается век-волкодав». Он чувствует «угрозу» в еврейском мире: «Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры, угрозой разрушенья, <…> крючками шрифта нечитаемых книг «Бытия», заброшенных в пыль на книжную полку шкафа ниже Гёте и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала». Эту «угрозу» поэт чувствует с детства: «Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии». «Философия», о которой пишет поэт, — философия жизни еврейского мира. Его отталкивает «призрак (еврейства. – А.Г.) – новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами Рош а-Шана и Иом-Кипур (Новый Год и Судный День. – А.Г.)».

Большой поэт создает в стихах свою музыку. Описание отношения поэта к музыке всегда важно. В «Хаосе иудейском» Мандельштам много пишет о своем восприятии музыки. Там есть такое место: «Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безвольем, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке!» Гармония в описании звучания в музыке портится диссонансом «грязной еврейской клоаки!».

В стихотворении «Я не слыхал рассказов Оссиана (1914) Мандельштам вспоминает о своем «родстве»:

Я получил блаженное наследство –

Чужих певцов блуждающие сны;

Свое родство и скучное соседство

Мы презирать заведомо вольны.

Его вдохновляют «чужие певцы». Он разрешает себе «презирать» «свое родство».

В 1933 году Мандельштам сочинил одно из своих лучших стихотворений «Скажи мне, чертежник пустыни, сыпучих песков геометр», в котором он представляет деятельность еврейского Бога лишь создателем бесплодной пустыни и в котором он, возможно в последний раз в творчестве, упомянул о своем отношении к еврейству:

Меня не касается трепет

Его иудейских забот.

Как и у Бориса Пастернака, отстранение от еврейства у Мандельштама связано с погружением в христианскую тематику (1910):

Душный сумрак кроет ложе,

Напряженно дышит грудь…

Может, мне всего дороже

Тонкий крест и тайный путь.

Готовясь к обряду крещения, в 1910 году поэт писал:

Из омута злого и вязкого

Я вырос, тростинкой шурша,

И страстно, и томно, и ласково

Запретною жизнью дыша.

«Из омута злого и вязкого» еврейства Мандельштам выбирается, чтобы «дышать запретной жизнью». О какой «запретной жизни» он пишет? О христианстве? О русской поэзии?

В 1920 году поэт нападает на евреев, называя их «глухими вскормленниками мрака»:

Где ночь бросает якоря

В глухих созвездьях Зодиака,

Сухие листья октября,

Глухие вскормленники мрака,

Куда летите вы? Зачем

От древа жизни вы отпали?

Вам чужд и странен Вифлеем,

И яслей вы не увидали.

Для вас потомства нет – увы!

Бесполая владеет вами злоба,

Бездетными сойдете вы,

В свои повапленные (выкрашенные снаружи. – А.Г.) гробы,

И на пороге тишины,

Среди беспамятства природы,

Не вам, не вам обречены,

А звездам вечные народы.

Поэт разочарован в евреях, которые «отпали от древа жизни», не признали в Иисусе мессию: «Вам чужд и странен Вифлеем, и яслей вы не увидали». Он предрекает, что у евреев нет будущего: «для вас потомства нет», «бездетными сойдете вы, в свои повапленные гробы». Мандельштам отнимает у евреев звание «вечного народа», то есть народа избранного. «Вечный» народ — это народ Бога, народ избранный Богом навеки. Раз поэт объявляет евреев «бездетными», они уже не могут быть народом, избранным Богом.

В стихотворении «Эта ночь непоправима» (1916), написанном на смерть матери, Мандельштам, который хоронит самого близкого человека, объявляет, что ее хоронят иудеи, — не он, а иудеи…

Солнце желтое страшнее, —

Баю-баюшки-баю, —

В светлом храме иудеи

Хоронили мать мою.

В час страшной потери поэт не звучит как человек, находящийся в глубоком трауре. Выражение «Баю-баюшки-баю» не выражает горя, а скорее — раздражение по отношению к людям, совершающим погребальный обряд. После молитвы, после «голосов израильтян» поэт просыпается от лучей «черного» солнца:

И над матерью звенели

Голоса израильтян.

Я проснулся в колыбели —

Черным солнцем осиян.

Даже слово «мать» (в переписке он обращается к ней «мама», чаще «мамочка») звучит слишком сухо и отстраненно для глубоко горюющего сына. Образ «черного солнца» сопровождает в некоторых стихах Мандельштама описание еврейства. Скорбя о матери, поэт находит слова осуждения иудеев он лишает их «благодати» и «священства»:

Благодати не имея

И священства лишены,

В светлом храме иудеи

Отпевали прах жены.

В эссе «Скрябин и христианство» (другое название «Пушкин и Скрябин» (1915)) Мандельштам определил искусство как «свободное и радостное подражание Христу». В стихотворении «В хрустальном омуте какая крутизна!» (1919) поэт пишет: «Я христианства пью холодный горный воздух». В дополнении к эссе поэт атакует евреев: «Рим железным кольцом окружил Голгофу <…> Если победит Рим – победит даже не он, а иудейство – иудейство всегда стояло и за его спиной и только ждет своего часа и восторжествует страшный противоестественный ход: история обратит течение времени – черное солнце Федры». Торжество иудейства поэт воспринимает как неестественный ход, как обращение течения времени и как «черное солнце» знаменитой клеветницы Федры. «Черное солнце» — символика, использованная поэтом в контексте описания Иудеи и иудеев, возможно, навеяна трагедиями Еврипида «Ипполит» и Расина «Федра», где «черное солнце» означает «черную» страсть Федры к пасынку Ипполиту. В стихотворении «Федра» поэт пишет:

Черным факелом среди белого дня

К Ипполиту любовью Федра зажглась…

Любовью черною я солнце запятнала…

Он использует образ «черного солнца» для мрачного показа еврейского Иерусалима:

Эта ночь непоправима,

А у вас еще светло.

У ворот Ерусалима

Солнце черное взошло.

Иерусалим у Мандельштама связан с черной краской, которой он стремится затемнить свою принадлежность к еврейскому народу.

В 1920 году поэт осудил библейскую героиню, прародительницу Лию за предпочтение ею «желтого сумрака» иудаизма греческой культуре – «солнцу Илиона»:

Вернись в смесительное лоно,

Откуда, Лия, ты пришла,

За то, что солнцу Илиона

Ты желтый сумрак предпочла…

Нет, ты полюбишь иудея,

Исчезнешь в нем – и Бог с тобой.

и за ее любовь к еврею, в котором она обречена «исчезнуть». Еврей, которого упоминает поэт, — муж Лии и Рахили Яков, праотец еврейского народа, принявший имя Израиль. Утверждение об «исчезновении» Лии в прародителе еврейского народа вряд ли совместимо с уважением к иудейской религии.

В стихотворении «Среди священников левитом молодым» (1917), посвященном Антону Владимировичу Карташеву, последнему обер-прокурору Священного синода, министру вероисповеданий Временного правительства, богослову, теологу, историку русской церкви, церковному и общественному деятелю, поэт использует темные тона для описания еврейских образов:

Ночь иудейская сгущалася над ним…

и светлые краски для христианских образов

Он с нами был (то есть Иисус. – А.Г.), когда на берегу ручья,

Мы в драгоценный лен Субботу пеленали

И семисвечником тяжелым освещали

Ерусалима ночь и чад небытия.

Стихотворение завершается «ночью Иерусалима». Само обращение к христианскому богослову говорит о религиозном, прохристианском характере содержания произведения.

Отношение Мандельштама к еврейству и христианству перекликается с позицией Пастернака, выраженной в «Докторе Живаго»: «Как могли они (евреи. – А.Г.) дать уйти от себя душе такой поглощающей красоты и силы (речь идет о Христе. – А.Г.), как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной?» Для Пастернака еврейство – «пустая оболочка» христианства, мертвый народ, национальная мысль которого парализует его развитие. После публикации «Протоколов сионских мудрецов» крещение евреев приобретало все меньшее значение для уравнения их в правах с неевреями. Побеждавший расизм лишал критику евреев Пастернаком и Мандельштамом за непринятие христианства всякого смысла. Евреи были обречены быть жертвами погромов, даже если бы приняли христианство. Осуждение Пастернаком и Мандельштамом евреев за их религиозные приоритеты выглядело как анахронизм, как полемика, имеющая отношение к середине XIX века и потерявшая актуальность в первой трети ХХ века.

В очерке «Михоэлс», считающемся примером восхваления Мандельштамом еврейского искусства, поэт полагает, что у евреев как народа нет перспективы: «Еврейский театр исповедует и оправдывает уверенность, что еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотворенного лапсердака». «Лапсердак» — это принадлежность к гетто, о котором поэт много пишет в очерке. Еврейская идея, по Мандельштаму, как бы она ни была тонка и одухотворена, всегда ограничена размерами гетто, узкими рамками, накладываемыми на евреев их религией, ослабляющей их до стадии «ломкого фарфора». Мандельштам пишет о «силе еврейства», которая больше похожа на слабость: «Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды – непреходящей, тысячелетней…». Когда поэт разъясняет, что он подразумевает под «силой еврейства», оказывается, что он имеет в виду «внутреннюю пластику гетто», «огромную художественную силу», «которая переживает его разрушение и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено», то есть после того, как обособление народа прекратится и он растворится в окружающей культуре. «Тысячелетняя мода» не является, по Мандельштаму, духовной силой, характеризующей еврейский народ в его трехтысячелетней борьбе за национальное существование, а выразительностью великого актера Михоэлса, олицетворяющего свой народ в танце на сцене еврейского театра.

Лишь затравленный советскими писателями, в «Четвертой прозе» (1930) Мандельштам пишет о своей принадлежности к еврейству в положительном тоне:

«Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и, в особенности, в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени».

Мандельштам вспоминает, что он иудей в трудную минуту преследованиями советскими писателями, критиками и чиновниками от литературы, «волкодавами». Он был одиноким, из ряда вон выходящим человеком, аутсайдером, и чтобы спастись от изоляции, отдохнуть от преследований и набраться сил, решил, как Антей, на мгновение прикоснуться к оставленному им народу. Отказ от еврейства в творчестве для поэта гораздо важнее, чем в обряде крещения, который Мандельштам провел в 1911 году в возрасте 20 лет. Как и Борис Пастернак, Осип Мандельштам жил и творил по описанию из стихотворения Бялика: «В кумир иноверца и мрамор чужой вдохнете свой пламень с душою живой».

Замечательное, грустное и шуточное стихотворение Мандельштама о еврейском музыканте Александре Герцевиче (1931), игравшем одну и ту же сонату Шуберта, часто называется «еврейским», где еврейским является только «сердечное» («герц» — «сердце») отчество героя. Музыка, исполняемая Александром Герцевичем, – немецкая классическая, пера Шуберта:

Жил Александр Герцевич,

Еврейский музыкант, —

Он Шуберта наверчивал,

Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,

Заученную вхруст,

Одну сонату вечную

Играл он наизусть…

Однако в этом стихотворении меньше еврейского, чем кажется на первый взгляд, ибо широко известно его сходство с «Молитвой» М.Ю.Лермонтова (1839):

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

Мандельштам, подвергавшийся преследованиям в период написания стихотворения, выразил свое настроение типичным приемом еврейского юмора — «смехом сквозь слезы». Он сравнил себя с маленьким еврейским музыкантом, которому угрожает опасность – «на улице темно», «заверчено давно» и которого он подбадривает, возможно, подбадривая и себя — «нам с музыкой-голубою не страшно умереть». При этом он заимствует ритмический рисунок и дух «Молитвы» Лермонтова.

Чего только не делали еврейские литературоведы, чтобы приобщить гений Мандельштама к еврейскому народу, от которого он отошел? Приписывание Мандельштаму еврейских мотивов в творчестве похоже на сотворение кумиров и язычество, отвергаемые иудаизмом. Евреи, подкрепляющие свою религиозность ссылками на длинный список гениальных евреев, занимаются идолопоклонством. Были, есть и будут продолжаться попытки русскоязычных литераторов-евреев доказать, что Мандельштам – еврейский поэт. С помощью трактовки подтекста стихов поэта, сравнений, аллюзий, аналогий и сложных построений они стремятся выкрасить поэта в еврейский цвет. Литературный кумир непременно должен быть с еврейским наполнением. Однако Осип Мандельштам – большой русский поэт. В его творчестве нет «еврейских мотивов». Он, как мог, отталкивался от еврейства и избегал его. От этого он ничего не потерял как русский поэт. От этого ничего не потеряла русская поэзия. Мандельштаму не помогло крещение: для русских националистов он никогда не будет подлинно русским поэтом, как и Борис Пастернак. Мандельштаму для его творчества был не нужен еврейский народ. Еврейскому народу для его творчества не нужен русский поэт Осип Мандельштам, искусственно присоединенный к нему в качестве национального поэта, творчество которого не внесло вклад в культуру еврейского народа.

Осип Мандельштам был сыном еврейского народа и большим поэтом русского народа, чья религия была враждебна религии евреев, чье национальное сознание было чуждо народу Книги. Народ, основавший монотеизм, примерно в XVIII веке начал проявлять двойственность в своем мировоззрении и поведении – быть и не быть евреями, либо быть или не быть евреями. Эта дуальность не является типичной для евреев дихотомией: два разделяемых начала могут быть связаны друг с другом, образуя психологический, частично подсознательный узел. Уходя из гетто, еврейский народ оглядывался на собственное прошлое, порой стыдился его и искал новые популярные в христианском обществе мотивы, вытесняя национальное наследие из своего сознания. Мандельштам являл собой сложный пример дуального поведения, метаний и расставаний со своим народом. Он боролся с собой, с еврейским подсознанием и сделал выбор в искусстве в пользу другого народа, чей дух и чья поэтика были ему ближе всего. Он был уникальным художником слова, и каждая его попытка отталкивания от еврейства, отторжения его от себя – произведение искусства.

Фрагмент из книги «Посторонние», четвертого тома тетралогии, первые три тома которой: «Безродные патриоты», «Коренные чужаки» и «Урожденные иноземцы»; для приобретения книг обращаться по адресу: [email protected]

Интересная публикация. Спасибо, Александр. Хочу только заметить, что не только евреи, отрекающиеся от своей нации, как Мандельштам, но и евреи-антисемиты, как Маркс, остаются евреями.