Как Марк Твен гулял по Святому городу

Роман ГЕРШЗОН

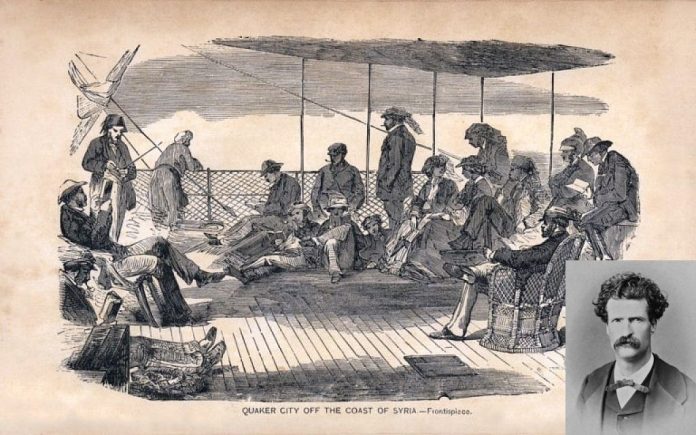

Сэмюэль Ленгхорн Клеменс, известный под псевдонимом Марк Твен, посетил в 1867 году Иерусалим с группой паломников из Северо-Американских Соединенных Штатов в качестве корреспондента американских газет. Святой город Иерусалим был частью обширного маршрута тогдашнего мало известного журналиста, а все путешествие длилось долгих пять месяцев. Во время плавания на пароходе «Квакер Сити» путешественники посетили кроме Иерусалима еще и Марокко, Париж, Помпеи, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Одессу, Крым, Дамаск, Бейрут, Каир и Александрию. На Святой Земле паломники побывали на Галилейском море, Назарете, Вифлееме, и конечно же, в Иерусалиме.

Свое путешествие молодой журналист описал в 53 письмах, опубликованных в американских газетах. Письма Сэмуэля Клеменса нравились обывателям, их читали и обсуждали у домашних очагов и в гостиных как простые американцы, так и влиятельные люди страны. А в 1869 году письма путешественника вошли в книгу «Простаки за границей, или Путь новых паломников». Эта остроумная и ироничная книга стала началом блестящей профессиональной карьеры писателя Марка Твена.

Во времена Марка Твена до Святой Земли можно было добраться в подавляющем большинстве случаев только морским путем. Одним из основных портовых городов восточного Средиземноморья в те времена был город Бейрут, куда и приплыли американские паломники.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Далеко не все путешественники, добравшиеся до Бейрута, решили посетить библейские места. Восемь самых крепких мужчин, среди которых был и будущий знаменитый писатель, сошли в Бейруте на берег. Они выбрали тяжелый путь верхом на лошадях, но зато с посещением многих святых мест, описанных в Ветхом и Новом Завете. И с комфортом, который нам сейчас кажется ужасным. К тому же, лошадиные стремена были короткими, из-за чего даже невысокий Сэмюэль Клеменс ехал в седле с высоко задранными коленями. Не добавляла оптимизма паломникам и окружающая среда. «Безмолвные мрачные просторы. Нигде ни травинки, ни кустика. Даже оливы и кактусы, верные друзья бесплодной земли, почти вывелись в этом краю. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля».

Американские путешественники в конце концов добрались до Святого города. «Наконец, к полудню вдоль дороги потянулись остатки древних стен и разрушенных арок; мы взяли ещё один подъём – и шляпы всех паломников и всех грешников взлетели в воздух — Иерусалим!.. Вот он теснится на этих вечных холмах и сверкает на солнце, чтимый народами древний город, весь белый, с множеством куполов, надежно построенный, окруженный высокой серой стеной. Какой он маленький…».

Марк Твен проживал в Иерусалиме в отеле «Медитерраниан» («Средиземноморском» отеле), который в наши дни находится в центре Мусульманского квартала Старого города Иерусалима. Здание отеля в конце 1980-х годов купил израильский генерал Ариэль Шарон. Сейчас в доме работает еврейское религиозное учебное заведение – ешива.

С интересом рассматривал Святой город и его обитателей неутомимый путешественник. В те времена почти весь Иерусалим размещался в пределах современного Старого города Иерусалима, защищенного мощными крепостными стенами. Первый небольшой еврейский жилой квартал за пределами Старого города появился только в 1860 году благодаря стараниям мецената Моше Монтефиоре.

Удивили молодого путешественника узкие, плохо мощеные улицы Иерусалима. Твен убеждал своих читателей, что он сам видел, как кошка перепрыгивала через улицу с одного портика дома на другой. Понятно, что по такой улице карета не могла проехать, приходилось ходить по старинным улицам пешком. В наши дни на некоторых улицах Старого города можно увидеть автомобили и даже рейсовые автобусы, но значительная часть территории и сегодня не доступна для транспорта из-за узеньких улиц.

Впечатлило путешественника огромное количество торговцев, чьи потомки занимаются своим прибыльным торговым бизнесом в Старом городе Иерусалима и в наши дни.

«Создается впечатление, что буквально все улицы города предприимчивыми торгашами Востока превращены в огромный базар, где овощные и мясные лавки соседствуют с ювелирными магазинами, а запах жареного кофе из маленьких харчевен с лёгкостью проникает в бесчисленные сувенирные бутики, где в невообразимом ассортименте представлены атрибуты всех религий, адепты которых посещают святыни этого великого города».

В своих письмах на родину Твен отмечал большое количество достопримечательностей в древнем Иерусалиме и говорил о той радости, которую он испытал, ускользнув от гида и прогулявшись самостоятельно по городским улицам.

Но, несмотря на всю свою иронию и нигилизм, Твен с интересом посещал святые места Иерусалима и оставил читателям и почитателям интересные описания этих мест. Побывав возле Стены плача, святыни еврейского народа, писатель отметил, что здесь «евреи каждую пятницу лобызают священные камни и оплакивают былое величие Сиона». Осмотрев мечети и достопримечательности Храмовой горы, паломник с удивлением говорил о «бесценных остатках Соломонова храма, которых мы и не мечтали увидеть».

Значительная часть писем Марка Твена из Иерусалима посвящена описанию главного храма христианского мира – Храма Гроба Господня.

«Пробившись сквозь толпу нищих и оказавшись в церкви, вы можете увидеть слева несколько турецких стражей – ибо христиане разных сект, дай им волю, не только переругаются, но и передерутся в этом священном месте».

Стражей на лавочке в этом месте Храма можно увидеть и в наши дни, только это уже не турецкие стражники, а израильские полицейские, которые несут здесь свою нелегкую службу по охране главной святыни христианского мира. Часто на этой лавочке сидит и хранитель ключей от храмовых ворот представитель уважаемой в городе мусульманской семьи господин Нусейбе, приветствуя паломников, входящих в Храм. Еще во времена давнего средневековья конфликтовавшие между собой христианские конфессии, представленные в Храме, решили отдать ключи на хранение нейтральным людям, какими и оказались уважаемые в городе представители семейства Нусейбе.

С почтением Твен описывал главную святыню Храма, место погребения Иисуса.

Читайте в тему:

«Войдя в ротонду, мы остановились… перед гробом Иисуса. Он стоит посреди Храма, под центральным куполом. Над ним воздвигнута причудливой формы часовенка из жёлтого и белого камня… Низко пригнувшись, мы вошли под своды, в самый склеп. Он всего шести футов на семь, и каменное ложе, на котором покоился Спаситель, занимает всю длину склепа и половину его ширины. Оно покрыто каменной плитой, изрядно истёртой поцелуями паломников. Теперь эта плита служит алтарём… У каждой христианской секты (за исключением протестантов) под крышей Храма Святого Гроба Господня есть свои особые приделы, и никто не осмеливается переступить границы чужих владений… Мраморная плита лежит там, где святая Елена, мать императора Константина, лет через триста после распятия Спасителя, нашла кресты. Сам собой возник вопрос: на каком из этих крестов был распят Иисус, а на каких разбойники? В Иерусалиме была тяжело больна одна знатная дама. Мудрые пастыри распорядились, чтобы кресты, по одному, поднесли к её одру. И, когда поднесли нужный крест, больная вскочила счастливая и сияющая, и совершенно исцелённая! Разве мы могли не уверовать в подлинность креста, услыхав о столь убедительном доказательстве? Ведь даже та часть Иерусалима, где это случилось, всё ещё существует. А стало быть, не остаётся места сомнениям».

Не оставил американский путешественник без внимания и историю собственно святого креста. «Неподалёку отсюда находится ниша, в которой прежде хранили кусок подлинного креста, но теперь его там нет. Католическое духовенство утверждает, что давным-давно его похитили священники иной церкви. Это тяжкое обвинение, но мы прекрасно знаем, что крест и на самом деле был украден, ибо своими глазами видели его в нескольких итальянских и французских соборах».

Твен тщательно и с изрядной долей юмора описал греческий придел Храма Гроба Господня. «Греческий придел просторнее, богаче и пышнее всех остальных в Храме Святого Гроба Господня. Алтарь его, как и во всех греческих церквах, отделён от остального храма высоким иконостасом, который тянется поперёк всего придела и так и сверкает золотом и драгоценными каменьями богатых окладов. Перед ним висит множество лампад, все они из золота и серебра, и стоят больших денег… Но гордость этого придела – невысокая колонна, поставленная посреди мощённого мрамором пола в знак того, что это и есть центр Земли. Самые достоверные предания рассказывают, что это было известно давным-давно, и когда Христос пребывал на земле, он раз и навсегда рассеял все сомнения на этот счёт и сам сказал, что так оно и есть. Помните, сказал он, что эта колонна возвышается над самым центром Земли».

И, наконец, вторая по значимости святыня Храма гроба Господня – Голгофа. Её посещение вызвало у Марка Твена особые чувства. «Всей душой веришь, что именно здесь Спаситель расстался с жизнью… Когда стоишь там, где распяли Спасителя, приходится напрягать все силы, чтобы не забыть, что он не был распят в католической церкви. Надо поминутно напоминать себе, что это великое событие произошло под открытым небом, а не в освещённом одними свечами уголке под самым куполом огромного Храма, не в тесной часовенке, сверкающей драгоценными каменьями, разукрашенной пышно и крикливо… По удивительному совпадению, под сводами этого Храма, и погребён наш прародитель Адам. Не может быть сомнений, что он действительно похоронен в могиле, которую нам показали, да и о чём спорить, ведь никто никогда не доказал, что он погребён не здесь… Могила Адама! Как умилительно здесь, в чужом краю, вдали от дома, от друзей, от всех, кому ты дорог, вдруг увидеть могилу кровного родственника. Правда, далекого, но все же родственника. Я безошибочно почуял это кровное родство и затрепетал».

Посетил путешественник и мусульманские святыни Иерусалима. «Огромная мечеть Омара и мощёный двор вокруг неё занимают четверть всего Иерусалима. Она стоит на горе Мориа, где прежде был храм царя Соломона. Для магометан эта мечеть – самое священное место после Мекки». Здесь Золотой Наскальный Купол ошибочно назван Мечетью Омара. Однако мечеть Омара находится не на Храмовой Горе, а около Храма Гроба Господня.

«Повсюду вокруг мечети Омара видишь разбитые колонны, жертвенники удивительной работы, обломки прекрасных мраморных украшений – бесценные остатки Соломонова храма. Их раскопали под толстым слоем земли и мусора на горе Мориа, и мусульмане всегда были склонны сохранять их с величайшей бережностью».

«Мы совсем выбились из сил, — заканчивал иерусалимскую главу писатель. – Солнце едва не изжарило нас заживо. Всё же одна мысль служит нам утешением. Наш опыт путешествия научил нас, что со временем усталость забудется, и жара забудется, и утомительная болтовня гида, и приставания нищих – и тогда о Иерусалиме у нас останутся одни приятные воспоминания, к которым с годами мы будем возвращаться со всё возрастающим интересом; воспоминания, которые станут прекрасными, когда всё, что было докучного и обременительного, изгладится из памяти, чтобы уже не возвращаться… Мы вполне довольны. Мы можем подождать! Нам уготована награда. Через какой-нибудь год Иерусалим и всё, что мы видели, и всё, что испытали, станет волшебным воспоминанием, с которым мы не расстанемся ни за какие деньги».

Тем не менее сам вид Святого города и Святой Земли произвели на молодого американского писателя удручающее впечатление.

«Прославленный Иерусалим, одно из самых величайших имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню… Палестина — край заброшенный и неприглядный… Палестина не снимает власяницы, и голова ее посыпана пеплом. Над ней тяготеет проклятие, которое иссушает ее поля и сковывает ее силы… Палестина уже не принадлежит нашему будничному, прозаическому миру. Она отдана поэзии и преданиям – это страна грез».

После Иерусалима американские паломники посетили Иерихон, Вифлеем и могилу праматери Рахили на окраине Вифлеема, искупались в Иордане и Мертвом море. В завершение путешествия американские паломники отправились в портовый город Яффо, где их ждал пароход «Квакер-Сити», прибывший из Бейрута. Из Яффо пароход взял курс на Америку.

По возвращении на родину Марк Твен написал редактору газеты «Геральд» о своем путешествии. «В Святой земле нашему восхищению не было границ… Что и говорить, для всех нас паломничество к святым местам было лучшей частью путешествия».

Вскоре после возвращения в Америку вышла в свет книга Марка Твена «Простаки за границей, или Путь новых паломников». Эта далекая от благочестия книга писателя стала его дебютом в литературе и началом блистательной литературной карьеры.

Возникает закономерный вопрос: почему далекий от религии человек, каким был Марк Твен, вдруг отправился в тяжелое путешествие на Святую Землю? Ныне покойный журналист, историк и исследователь масонства Александр Рыбалка попытался ответить на этот вопрос.

Согласно данным А.Рыбалки, в 1863 году в Иерусалиме был учрежден орден Пальмы и Раковины – первая масонская организация, возникшая в стране. Орден занимался приемом и устройством масонских паломников. Учредителем ордена был Роберт Моррис, проживавший на Святой Земле. Свою деятельность орден осуществлял в иерусалимском отеле «Медитерраниан», том самом, где останавливался Марк Твен.

А сам Сэмюэль Клеменс, он же Марк Твен, согласно архиву Великой Ложи штата Миссури (США), в мае 1861 года стал членом масонской ложи «Полярная Звезда», через полгода он уже получил звание мастера-масона. Ко времени путешествия на Святую землю молодой журналист имел немалый масонский стаж и, вполне вероятно, занимал в ложе достаточно высокую должность.

Согласно воспоминаниям учредителя ордена г-на Морриса, в 1867 году орден Пальмы и Раковины получил щедрое пожертвование от коллег из США – 10 тысяч долларов. По тем временам это были огромные деньги, которые совсем непросто было доставить из далекой Америки на Ближний Восток. Так что вполне вероятно, что член масонской ложи «Полярная Звезда» молодой журналист Сэмюэль Клеменс и был тем человеком, который доставил пожертвование американских масонов на Святую Землю.

Побывав на Святой Земле, Марк Твен задумался о роли евреев в мировой истории. В своем эссе «Относительно евреев» (1899 год) писатель отмечал: «Евреи составляют не более процента человечества. Это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете Млечного Пути. О евреях, собственно, и слышно-то не должно быть, но они дают о себе знать. О них мы слышали прежде и продолжаем слышать ныне. Они выделяются среди народов, их место и значимость в мировой экономике неизмеримо выше места и значения любого другого народа. Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях непропорциональна выше относительной доли вклада других народов — она намного обширней и богаче. Они, евреи, во все времена в схватке, в сражении с целым миром. И в этой схватке они могут надеяться только на себя, потому что никто их не поддержит кроме их Бога. И они сражаются за данную им Богом святую веру не на жизнь, а на смерть… Евреи видели множество враждебных им цивилизаций с их несметными полчищами, которые на протяжении тысячелетий вели свирепую войну против их святой веры. Но об их присутствии на земле свидетельствуют только руины, а народ Бога, каким был величественным тогда, таким же остался и сегодня, не знающий упадка или немощи! Никогда не ослаблялась их великая вера и завет с Богом, никогда не ослаблялось их влияние на жизнь всего человечества, их духовная и прогрессивная роль в жизни народов, среди которых они жили, никогда не убывала их энергия, мобильность и острота ума! Все в мире смертно, но не евреи. Все, даже самые сильные, уходят, — они остаются. В чем же секрет их величия и бессмертия? Все вышесказанное доказывает, что евреи являются живым свидетельством того, что их Бог существует и живет среди своего народа».

Что касается памяти об Иерусалиме, то Марк Твен в своей книге «Простаки за границей» ограничился одной фразой:

«Скажу одно: побывав здесь однажды, вы будете тосковать по Иерусалиму всю оставшуюся жизнь».

Марк Твен: "Еврей со связанными за спиной руками чудесным образом сражался "